水質汚濁防止・水資源の有効利用

水資源の保全

3つの観点で行う保全活動

清水建設では、3つの観点から水資源の保全に取り組んでいます。

| オフィス活動 | 無駄の削減、再利用水の採用 |

|---|---|

| 建設現場 | 保有技術の活用による効率化・再利用・排水管理 |

| 研究開発 | 水の利活用や処理技術の研究 |

オフィスでの水資源保全

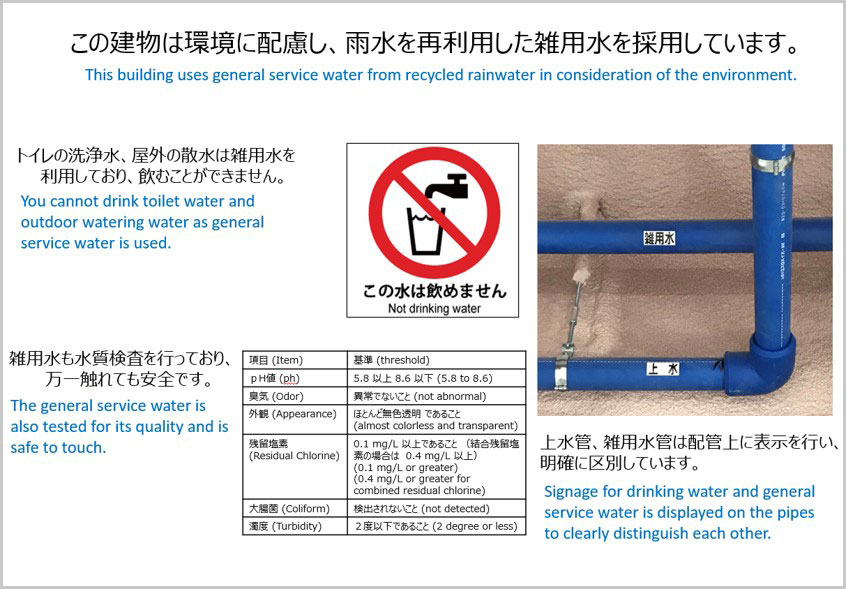

2021年3月に完成した東北支店新社屋では、水資源保全の取り組みとして、トイレの洗浄水や屋外の散水は雨水や井水を再利用しています。 本建物はWELL認証の最高位であるプラチナランクを取得しており、人々の健康に配慮したオフィスとなっています。

また、2023年9月より運用を開始している、当社イノベーション拠点である「温故創新の森 NOVARE」では、トイレ洗浄水や植栽の潅水、旧渋沢家住宅の消火用水として雨水を使用しています。当社は、オフィスや自社保有施設においても、水資源の保全と使用量の削減に取り組んでいます。

建設現場での水資源保全と水リスクへの対応

建設現場で必要となる水の量は、周辺環境、建設物の種類や規模、工法などにより大きく異なります。

各現場で無駄な水使用の削減に取り組む他、地域特性の水リスクについて、設計時、見積時それぞれの検討会から引き継いだ内容を工事着前検討会で確認を行い、適切な水利用計画を立案し、施工を行っています。

この水利用計画では、取水量・排水量の縮減をはじめ、水の循環利用に努めるとともに、排水の水質管理を重要視しています。

着工後は、使用量や規模に応じた簡易処理水槽(ノッチタンク)や大規模な濁水処理プラント等を設置し、法定基準以上の自主管理基準で日常管理や重点管理を行っています。

さらに、現場パトロールや監査を行い、引き渡しまで管理を徹底しながら、地域水資源の保全に貢献しています。

水資源保全に関する研究開発

有機フッ素化合物(PFAS)は、コーティング剤や泡消火剤など多様な製品に使用されていますが、近年、環境や生体への残留性・蓄積性が問題視されるようになり、国内外で規制強化が進んでいます。

当社では、2021年からPFASを含む汚染水の浄化技術研究開発に取り組んできました。沖縄県内で実施したPFAS汚染水の浄化実証試験では、濃度634ng(ナノグラム)/ℓの汚染水が濃度1ng/ℓ以下まで浄化され、技術の有用性を確認できました。

今後、PFASが散布された可能性のある施設や製造・使用していた事業所等に技術展開を行い、水質保全に寄与していきます。

水資源の有効利用

建設業は各地の工事現場が生産拠点となるため、各々の地域で生活用水、工事用水の確保と排水を行います。

工事現場における取水・排水の方法及び近隣対策については、全社的な標準帳票や手引き書を整備しています。

事業に関連する区分ごとの、水資源の取水・排水状況と管理計画は次の表のとおりです。

| 区分 | 水資源の主な使用状況 | 水資源の管理計画 | |

|---|---|---|---|

| 工事現場(国内) | 取水(公共用水、一部地下水・河川水※) |

|

以下のように、すべての現場で現場及び周辺環境の特性に合わせた管理を行っています。

|

| 排水(ほぼすべてで、公共排水) |

|

||

| 工事現場(海外) | 国内と同様 | 国内とほぼ同様 | |

| オフィス(国内・海外) | 取水(公共用水) | 生活用水 |

水リサイクルの取り組み

|

| 排水(公共排水) | 厨房排水・洗浄排水・雨水排水 | ||

| サプライチェーン |

|

|

|

公共用水の利用ができない地域での地下水・河川水等の利用は適宜許可を得て実施しています。

当社は水使用に関する効率改善、影響の軽減および回避に組織的に取り組んでいます。以下は具体的な取り組みの一例です。

| 防塵対策の散水 | 防塵対策として散水を行う必要がある建物解体工事では、解体中に地下湧水ピット内にたまった水を再使用することにより、上水使用量を節減しました。 |

|---|---|

| 地下ピットでの処理水循環利用 | 地下ピット内で汚染土壌の掘削・搬出を行う際は、掘削後のピットおよび搬出車両のタイヤ洗浄に、水処理設備にて基準適合が確認された処理水を循環利用することにより、使用量を節減しました。 |

| トンネル工事内での再生水利用 | トンネル工事などでは、現場内の濁水処理プラントにより、坑内湧水を工事用水として再利用し、水循環・節水を行っています。 |

水質汚濁防止

「作業所における水質汚濁防止の手引き」、eラーニング教育、各支店の工事長会議で水質・水資源に関するコンプライアンスの徹底を図るとともに、毎年6月には「水質汚濁防止強調月間」を定めています。

水資源の有効利用に向けた外部との協働

清水建設では水資源に関する自然の再生活動や、インフラ整備などを外部との協働で進めています。

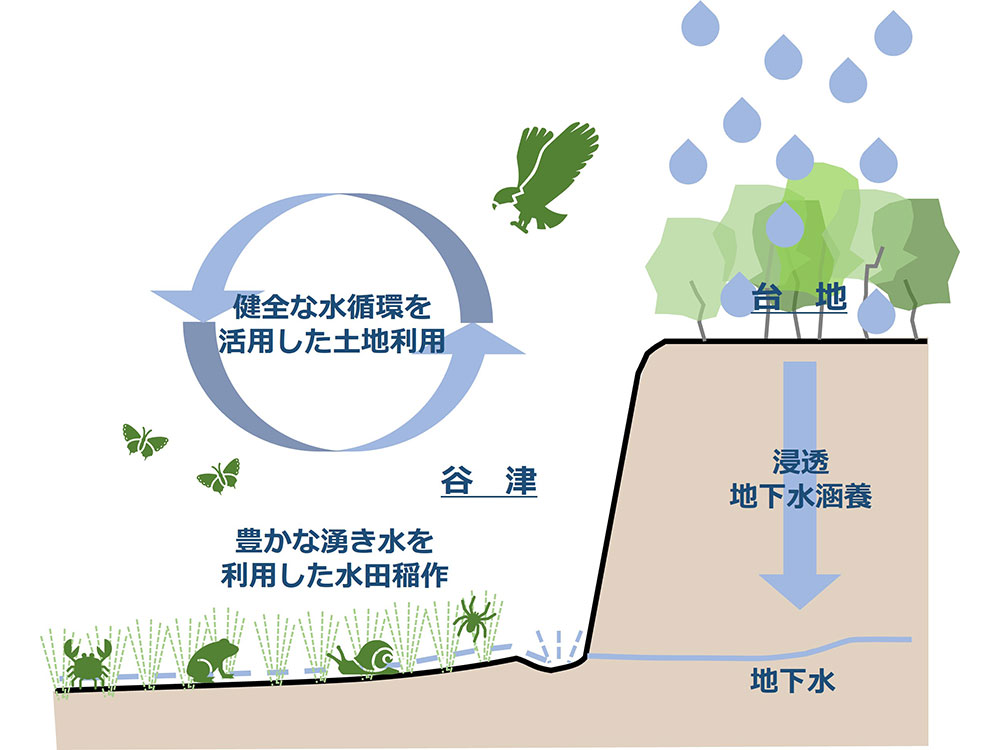

産官学民の連携・共創による湿地の再生と活用

千葉県富里市において、2021年から産官学民連携で「八ツ堀のしみず谷津」という名称で、荒廃した谷津※の湿地を、グリーンインフラで再生する活動を進めています。湿地を再生することで、水質浄化機能や雨水貯留機能が高まり、地域の健全な水循環の維持や水害リスク低減につながる可能性があります。

実際に、谷津の環境を好む水生植物や動物が多く集まる自然共生の場を創出することができました。

今後も谷津という場所が持つ機能を未来に残せるように、人と自然が共生できる湿地グリーンインフラ作りを続け、自然の恵みを地域に還元していきます。

谷津・・・台地や丘陵地が侵食されてできた小さな谷地形

水処理に関するインフラ整備

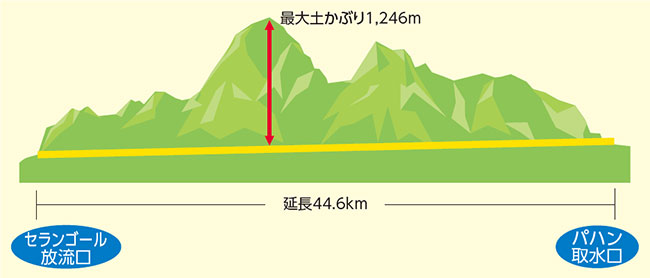

- パハン・セランゴール導水トンネル(マレーシア)

- 国家プロジェクト「グレーターKL」の一環で、クアラルンプール首都圏を世界的な国際都市へと変貌させ、経済発展の牽引役とするために、この導水トンネルは作られました。首都圏とセランゴール州へ安定した生活・工業用水の供給を確保するため、隣接するパハン州から日量189万m3の水を供給します。東南アジア最長44.6kmの導水トンネルは、1800日の工期を経て2014年5月に完成。100名以上の現場スタッフ、12か国1000名の作業員が携わりました。

- マレーシア、ベトナムでの下水道、処理場建設

- クアラルンプールを中心とした地域に、下水処理場4か所、汚泥処理場1か所、約5.4kmの下水道幹線、17.3kmの汚水管路網を建設。ホーチミンシティでも、下水処理場を建設。どちらも2009年完成。

海外の水ストレス地域での事業活動

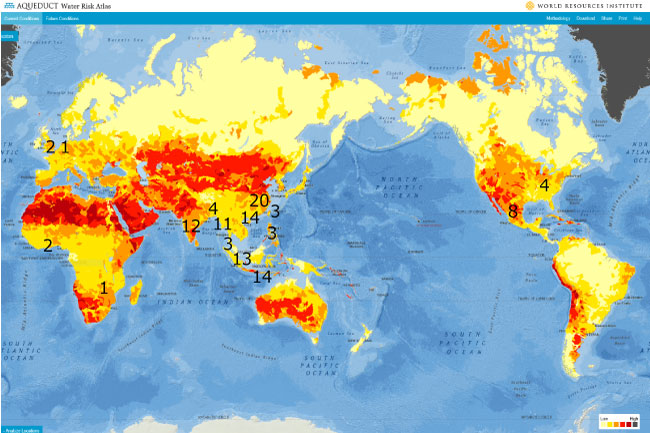

World Resource Institute(世界資源研究所)の水リスクのマッピングから、水ストレス地域での事業活動(建設・土木工事)の水リスクを管理しています。

数字は、各国の建築・土木工事の合計数

水リスクの考えられる地域での事業活動は下表のとおりです。

海外の作業所で、水リスク5段階評価のうち「極めて高い」地域に所在するものはありませんでした。

また、「高い」地域に所在する作業所は、中国、インド、メキシコの合計13作業所で、海外の作業所の約12%(国内外合わせた作業所では1%未満)でした。

今後も水リスクの高い地域を中心に、水リスク管理の「事前のリスクアセスメント」および「規制対応」の徹底を目指して、事業活動を行っていきます。

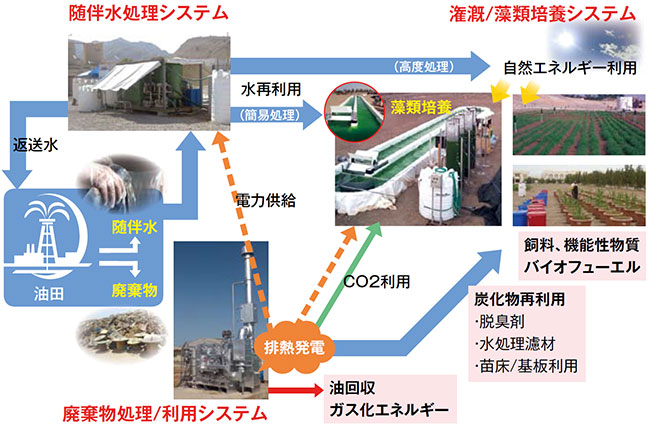

石油随伴水プロジェクト(1996-)

石油随伴水を水資源とするため、(一財)JCCP国際石油・ガス・持続可能エネルギー協力機関、スルタンカブース大学、オマーン国石油ガス省などと協力して、「簡易で汎用性のある高効率な随伴水処理技術」の開発を行っています。

油随伴水とは原油採掘と同時に原油の3~5倍以上の量が汲み上げられる地下水です。オマーン国では、一つの油田から首都マスカットの上水供給量の1/2以上の1日20万m3の随伴水が発生するエリアもあります。油分や有害な重金属が含まれるため、処理が難しく、廃棄物として地下へ戻すことがほとんどですが、この随伴水を新たな水資源として活用する随伴水処理の技術開発を行っています。現在処理済随伴水は、灌漑用水基準を満たすレベルを実現しています。