清水建設は、現場での労働災害、健康障害の防止および、環境保全に努めることを目的として、安全衛生管理の向上や労働災害防止活動に取り組んでいます。

安全衛生管理基本方針

基本理念

清水建設は、人命尊重、人間尊重の理念にたち、企業活動のすべての面において働く人の生命と健康を守ることを最優先とし、安全文化を定着させ、安全で快適な職場環境を形成する。

安全衛生管理の方策

- 建設業労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、リスクアセスメントによる予防型安全をさらに推進し、労働災害の継続的な減少を図る。

- 安全最優先のもとに、工事計画段階からダブルセーフティ等による安全設備の確保、施工手順の視える化を図り、安全と生産を両輪として事業活動を行う。

- 取引業者による自立型安全管理を促進し※、災害防止協議会を活性化させ、当社と取引業者が役割と責任を明確にして災害防止を推進する。

- 事業者責任のもとに送り出し教育をさらに充実させ、作業員の安全順守を徹底させて新規入場者の災害を撲滅する。

- 従業員教育において、安全衛生の管理者としての知識と行動力を習得させ、法令順守(ルール厳守)、災害防止の推進者として育成する。

- 健康障害要因となる粉じん、石綿等の暴露を根絶するため、安全な作業ルールを強化し、健康障害防止教育の徹底を図る。

上記方策は工事を請負う取引業者にも適⽤します。

当社では、工事を請負う取引業者に「取引業者安全衛生管理要領」を配布し、取引業者の自立型安全衛生管理を促進しています。

2023年度 全社安全衛生計画

『危険を予知して ダブルの対策 あわてず あせらず 安全作業』

ゼロ災を達成するための行動規範

ウィズコロナ、2024年問題という環境認識のもと、全員が「自分と仲間の生命と心身の健康を守る」という信念で、「ダブルセーフティ」を基本に、円滑なコミュニケーションのもと、PDCAをしっかり回す

PDCAサイクル

P:ライン・スタッフ及び実作業者によるリスク評価で起こりうる事故・災害を特定し,安全を先取りした実現可能な作業計画と作業手順を定める

D:関係者全員で事故・災害の危機感を共有し、「職長」「安全衛生責任者」「作業主任者」を中心に先端作業員まで作業計画、作業手順を周知し、チームワークで安全を確保する

C:事業主・職長、作業所、ライン、スタッフ、部門幹部等全ての階層による三現主義(デジタル技術による補完なども含む)に基づく巡視・点検を実施する

A:「黙認しない・見落とさない・妥協しない」という強い気持ちで「声掛け是正」を徹底し、事故・災害を防止する

重点施策

- 墜落・転落災害の撲滅

- 建設機械・クレーン関連災害の撲滅

- 倒壊・崩壊災害の撲滅

- 公衆災害、インフラ損傷事故、火災の撲滅

- 不安全行動の撲滅

- 大型現場の災害防止対策

運用体制(責任、経営資源)

安全衛生管理体制

当社では、支店ごとに労使の代表者による「支店安全衛生委員会」を毎月開催し、安全衛生活動の報告・審議を実施しています。決議事項は社内イントラを活用して従業員に周知しています。さらに、「支店安全衛生委員会」を統括し、安全衛生管理、従業員の健康管理に関する事項について審議等を行うための、「全社安全衛生委員会」を設置しています。社長・副社長または安全環境本部長を委員長とし、労使の代表が委員となって開催します。

安全衛生管理体制図

建設工事の安全衛生管理体制

建設工事の安全衛生管理体制は、社長の委嘱を受けた取締役専務執行役員である「安全環境担当(代表取締役副社長)」が会社の安全衛生の推進を統括し、「安全環境本部長」が会社の施策立案・推進を担当しています。各支店においては、「支店長」が統括しています。

また、年1回、「安全委員会」を開催し、「安全環境担当」をはじめとする各委員に安全衛生活動状況の報告をするとともに、安全衛生計画に関する事項、重大な災害・事故の再発防止対策に関する事項などに関して立案、審議をしています。

労働災害防止への取り組み

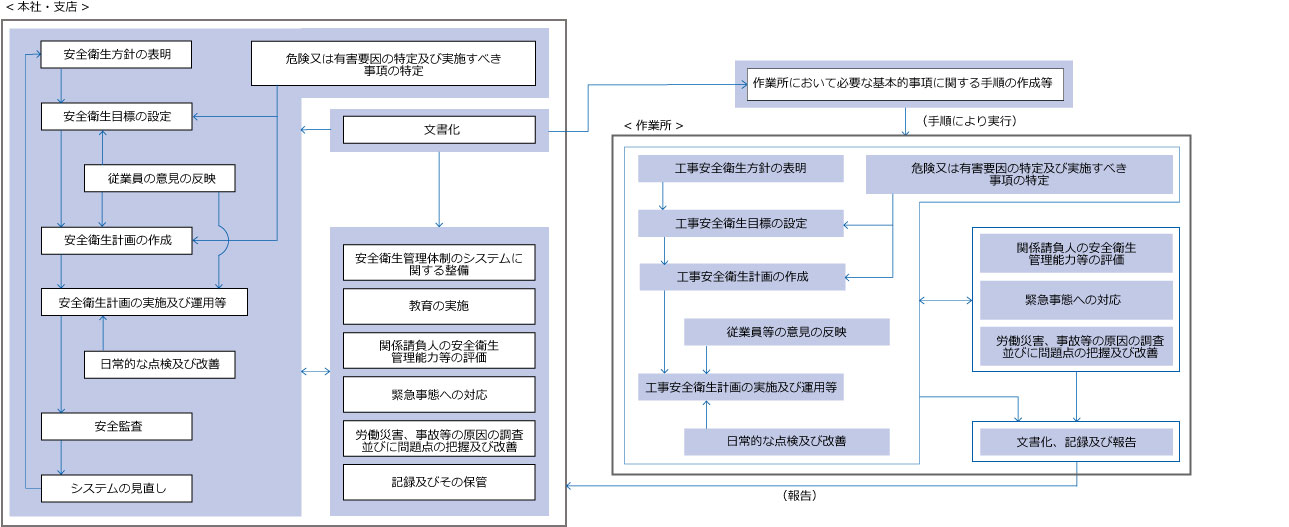

建設業労働安全衛生マネジメントシステム

当社では、安全管理の方法について、全般的に共通する潜在的な危険有害要因に焦点を当てた予防型の安全対策を講じ、事故を未然に防止する施策を推進しています。

すべての現場で、着工前の着前検討会において該当する危険作業を特定し、着工後は個別工事着工前打合せで作業手順ごとにリスクアセスメントを行い、責任者を定めてリスク低減措置を実施しています。

2001年より、COHSMS(コスモス:建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン)をベースとした労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、PDCAサイクルを効果的に回すことで、安全衛生水準のスパイラルアップを図っています。

コスモス認定証書(PDF:293KB)

他支店に先行して名古屋支店が認定を取得しております。

概要図

作業所での実施フロー

情報共有と未然防止の活動

作業所では、当社と取引業者が一体となる、定期的に基本的・定型的安全管理業務を安全施工サイクルとして行っています。安全施工サイクルを確実に回すことで、作業間連絡調整などの情報共有と災害の未然防止を図っています。

| 毎作業日のサイクル | 週間サイクル | 月間サイクル | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 実施時 | 実施内容 | 実施時 | 実施内容 | 実施時 | 実施内容 |

| 開始前 |

|

平日 |

|

所定日 |

|

| 作業中 |

|

休前日 |

|

||

| 作業終了時 |

|

||||

社長安全パトロール

当社では、毎年全国安全週間及び全国労働衛生週間に社長および全社安全委員による現場安全パトロールを実施し、工事の進捗状況や現場の安全対策などを確認。作業手順や基本ルールの順守に加え熱中症対策の徹底を呼び掛けています。

2023年度は、東京支店管内の都内の建築・土木の建設現場を巡回しました。

安全衛生実績

安全衛生度数率

2022年度の安全衛生度数率※ は0.71と、2021年度に比べ、0.17増加しました。

安全衛生度数率:100万労働延べ時間当たりの死傷者数のこと

全産業、建設業は休業1日以上(暦年集計)、当社は休業4日以上(年度集計)

災害分析

労働災害への対応は、次の手順で実施しています。

- 事故報告システムにより関係者で情報共有

- 安全スタッフを含めた災害調査の実施

- 調査・分析等に基づく、類似災害再発防止対策の立案、推進

- 必要に応じて社内水平展開の実施

- 災害データとして蓄積しリスクアセスメント等への活用および安全関係諸統計の整備

災害の型別では、「転落」が最も多く、次いで「はさまれ」、「転倒」となりました。

2022年度に発生した休業4日以上の災害は、63件と、前年度から20件増加しました。

災害の発生要因としては、作業者による不安全な姿勢行動や危険予知不足などが挙げられます。災害発生時にはこれらの要因を分析し、調査後は安全衛生計画に反映、全社に展開を行い再発防止に努めています。

2022年度の災害分析結果や災害の重篤度を踏まえ、2023年度は、「墜落・転落災害の撲滅」を最重要課題とし、「建設機械・クレーン関連災害」、「倒壊・崩壊災害」、「公衆災害、インフラ損傷事故、火災」および「不安全行動の撲滅」、「大型現場の災害防止対策」に重点を置き、それぞれの項目で具体的な施策を定め、災害防止活動を実施していきます。

安全の確保は建設業・ものづくりの根幹であり、お客様や社会からの信頼の礎となるものです。当社、取引業者、職長及び作業員が一体となって役割と責任を果たす事で、死亡・重篤災害並びに公衆災害の“ゼロ”を達成したいと思います。

苦情処理メカニズム

安全衛生や労働に関する苦情は、随時社内の内部通報制度で受け付けています。

協力会社の安全衛生

協力会社へ教育支援

当社は、協力会社が実施する次の安全衛生教育について、資料・場所の提供、講師の派遣、指導などを行っています。

- 作業者を雇い入れたとき、事業場への新規送り出しのとき、又は作業員の作業内容を変更したときの安全教育。

- 法令で指定する危険又は有害な業務の作業に対する特別教育。

- 職長・安全衛生責任者の教育。

- 危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育など。

- その他玉掛・ガス溶接などの技能講習の受講促進についても当社は協力する。

移動型安全道場「甕割号」

建設技能労働者に対する安全教育の強化・高度化を目的に、体感型の安全教育ツールを搭載した安全体感車「甕割号(かめわりごう)」を開発、運用しています。

受講者は、主に当社作業所で働く技能労働者を想定しており、技能労働者向けの教育・訓練施設「清水匠技塾」(千葉県船橋市)の研修プログラムの一つとして甕割号を活用した安全体感教育を提供するほか、全国各地での出張講座も実施しています。

協力会社とのパートナーシップ強化

当社と一体となって品質・安全の確保を行う協力会社の組織として、「清水建設全国連合兼喜会」と「清水建設取引業者災害防止協議会」があります。

清水建設全国連合兼喜会は当社の協力会社で組織されており、全国に支部を持っています。「優秀な技能工の育成」「生産性の向上」「コストダウン」「労働災害の撲滅」を目標に掲げ、自立的な活動を行っています。

さらに当社では、清水建設取引業者災害防止協議会が行う次の事業について指導と援助を行っています。

- 作業の安全衛生に関する研究及び安全衛生教育の実施

- 工事用機械器具、その他施設の安全衛生に関する研究

- 事故発生の原因の調査及び対策の実施

- 労働法令、その他安全衛生に関する諸事項の処理

- 取引業者間における安全衛生施策の調整

- 定期的な作業所のパトロールによる安全衛生指導

- 作業環境の調査及び施策の実施

- 労働安全衛生運動に関する各種行事の企画立案及び協力

- その他災害防止協議会の目的達成に必要なこと