八ツ堀のしみず谷津 シミズのネイチャーポジティブ最前線

湿地グリーンインフラ再生

清水建設では、人と自然の新たなかかわりを探し、谷津という貴重な環境を未来に残すため、

産官学民連携による「湿地グリーンインフラ」の再生を進めています。

先月の活動の様子

今月は、落ち葉や土で埋まっていた水路をスコップで再整備しました。しみず谷津では、空気がカラカラに乾燥している冬でも、土を掘るとすぐに水が滲み出てきます。水を含んだ土は粘土のように重く、運ぶのが大変でしたが、整備した後に再び水が流れ始める様子を見てホッとしました。冬でも水がある谷津は、水辺の生き物たちにとって貴重な環境なんだなあ、と感じました。作業終了後は、バイオ炭と一緒に作った焼き芋を食べながら、来年度の活動計画についてみんなで話し合いました。

次回活動日は、少し暖かくなる3月13日(金)です。

また、当社は1月28日~30日に開催されるグリーンインフラ産業展に出展します。

お時間ある方は、ぜひご来場ください!

グリーンインフラ産業展2026出展のお知らせ

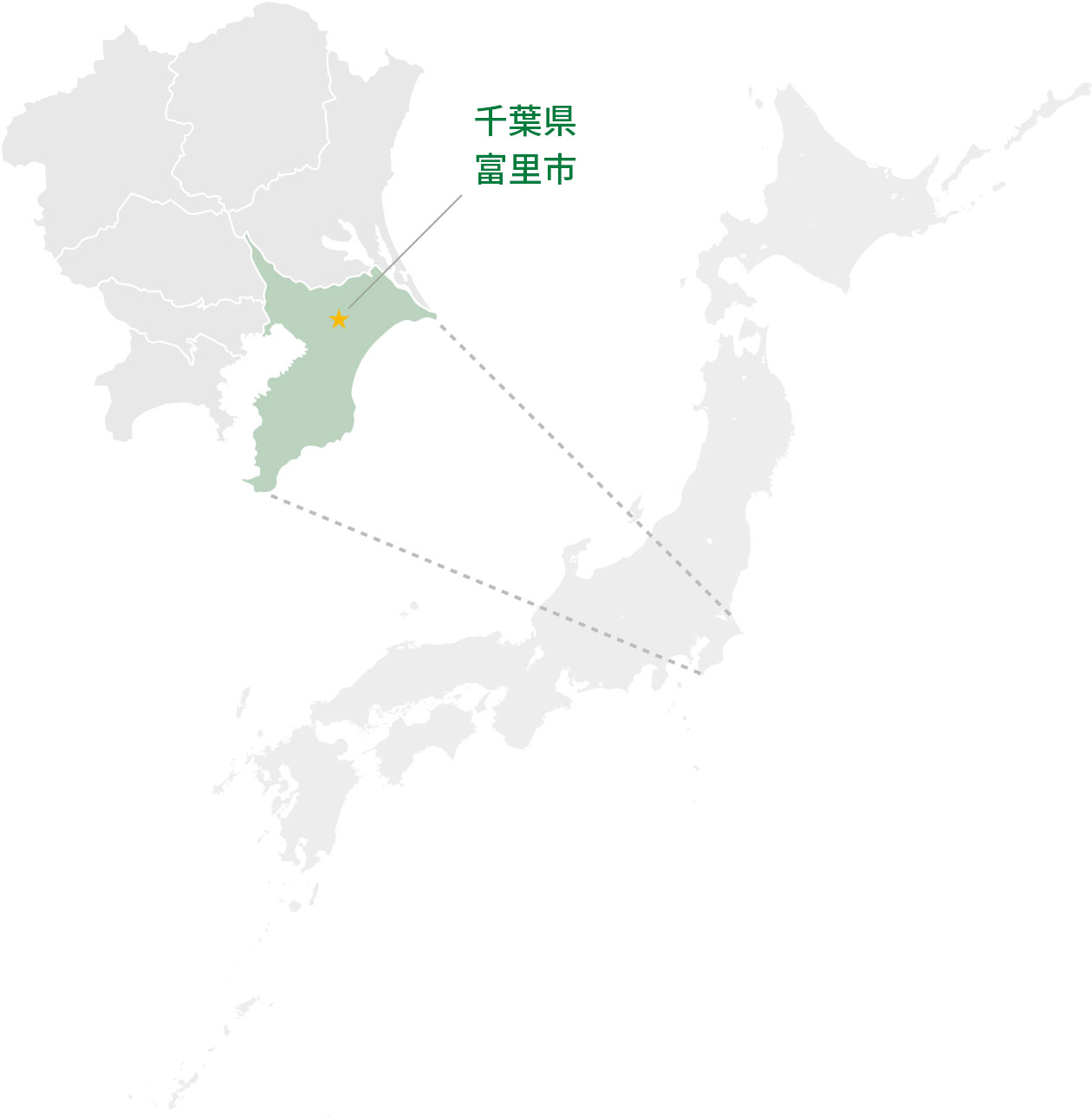

千葉県富里市で再生活動の概要

「八ツ堀」とは現地の小字名、「しみず」とは湧き水の別称、「谷津」とは台地が侵食されてできた谷地形を表す言葉です。

かつては稲作が営まれ、人と自然が適度にかかわり、持ちつ持たれつの関係が保たれていました。谷津という水がある環境は、水辺を必要とする動植物にとって不可欠な生息・生育の場です。

八ツ堀のしみず谷津の活動

-

01

01谷津のしくみ

しみず谷津では、地表に降った雨水が約8年の歳月をかけて湧き水として地表に再び現れると言われています。

-

02

02しみず谷津の生きもの

春にはセリやおたまじゃくし、夏にはカエルたち、サシバやカブトムシなど、四季をとおしてさまざまな動植物に会うことができます。

-

03

03リビングラボ

リビングラボとは、社会課題の解決を目指した空間や活動のことです。しみず谷津では、四季をとおしてさまざまな団体や組織の枠を超えて、「谷津」という環境を知っていただけるような活動を続けています。

-

社外発表

- アーバンインフラ・テクノロジー推進会議 第34回技術研究発表会

- 土木学会 第5回土木技術者実践論文集研究発表会

- 土木学会誌2024年8月号(寄稿)

-

連携団体

-

認定

-

表彰