方針・基本的な考え方

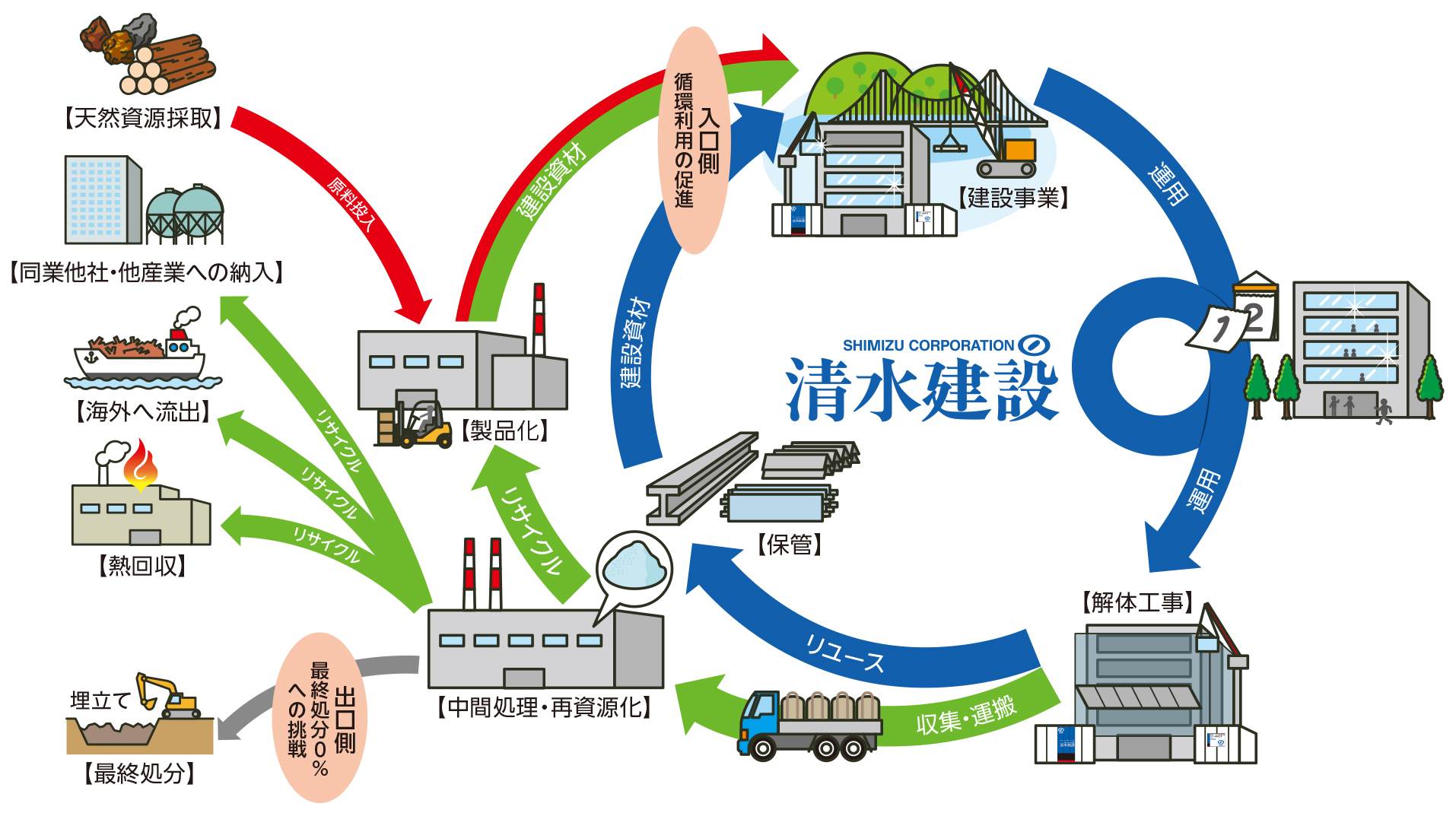

清水建設は、環境負荷の少ない事業活動を環境基本方針として掲げ、これまで建設事業における4R活動(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)を推進することで、省資源化や副産物の減量化・再資源化に取り組んできました。

2025年度に公表した資源循環のロードマップでは、2050年までに建設副産物の最終処分率0%を目指す「出口側」の目標に加え、新たな管理目標として「入口側の循環利用率」を掲げ、2030年に25%以上、2050年に50%以上という到達目標を設定しました。

この達成に向けた具体的な取り組みとして、これまでの4R活動に加えて、再生材率を考慮した建材の調達や、将来のリユース・リサイクルを見据えた設計・施工を推進します。さらに、長期的には、天然資源投入量を最大限抑制した建設事例の創出など、少ない資源でより多くの価値を創出する「資源生産性」に着目した事業展開を通じて、資源循環社会の実現と新たな事業価値の創出を目指していきます。

戦略・体制

戦略

SHIMZ Beyond Zero 2050の実現を目指し、2050年までに自社活動による負の影響をゼロにするだけでなく、お客様や社会にプラスの環境価値を積極的に提供していくこと(Beyond Zero)を目指すべき姿として掲げています。

負の影響ゼロに向けては、建設・解体に関する戦略と、運用・価値評価に関する戦略に分けています。建設・解体では、4R活動に加えて、アップサイクルを実施するとともに、廃棄物の再資源化技術の開発を進め、建設部材として活用することを目指します。運用・価値評価では、建物や部材の保有価値を評価し、継続使用につなげ、建物の長寿命化を図ることを目指します。

<Beyond Zero>に向けては、「設計・調達」では天然資源の投入量を可能な限り抑制した建設事例を創出するとともに、リサイクル部材の再製造サプライチェーンの拡大を図ります。「森林循環」では木材の利用と植林活動で、森林資源の循環利用に貢献していきます。

体制

当社では、環境問題に関する基本的な方針および施策を社長が委員長を務める「サステナビリティ委員会」で審議しています。ここで、資源循環に関する評価の結果を審議するとともに、資源循環目標などの達成度を管理しています。また、これらの審議の結果は取締役会に報告され、監督する体制となっています。

シミズグループの環境問題に関する重要決定事項は「環境経営担当者会議」と「グループ会社環境経営担当者会議」を通じて、事業部門(支店を含む)およびグループ会社に伝達され、主要サプライヤーも含めた環境に関するガバナンス体系を構築しています。

具体的な体系図は、「シミズグループの資源循環関連課題に関するガバナンス体系」をご覧ください。

目標と実績

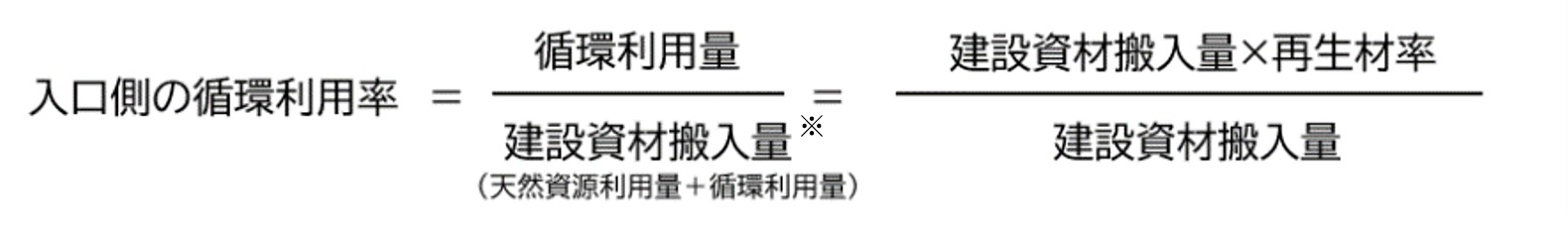

入口側の循環利用率の定量化

資源循環(サーキュラーエコノミー)の推進は、資源を有効に活用する観点から、環境負荷低減に大きく貢献します。当社は、建設事業で搬入する資材に占める循環利用量の割合である「入口側の循環利用率」を、政府による「循環型社会形成推進基本計画」に基づき算出するとともに、中長期的な目標として2030年に25%以上、2050年に50%以上を設定しました。

今後も、建設事業における入口側循環利用率を定期的に測定し、設計・調達・施工といった各プロセスでその向上を図ることで、資源の循環利用促進に積極的に貢献していきます。

入口側の循環利用率の目標値

| 2030年 | 2050年 | |

|---|---|---|

| 建設工事(建築・土木) | 25%以上 | 50%以上 |

入口側の循環利用率の定義

入口側の循環利用率の算出

- 2024年度 入口側の循環利用率

21%

工場練りコンクリートに用いるセメントは「生コンクリート類」として計上。

地盤改良材および現場練りコンクリートに用いるセメントは「セメント」として計上。

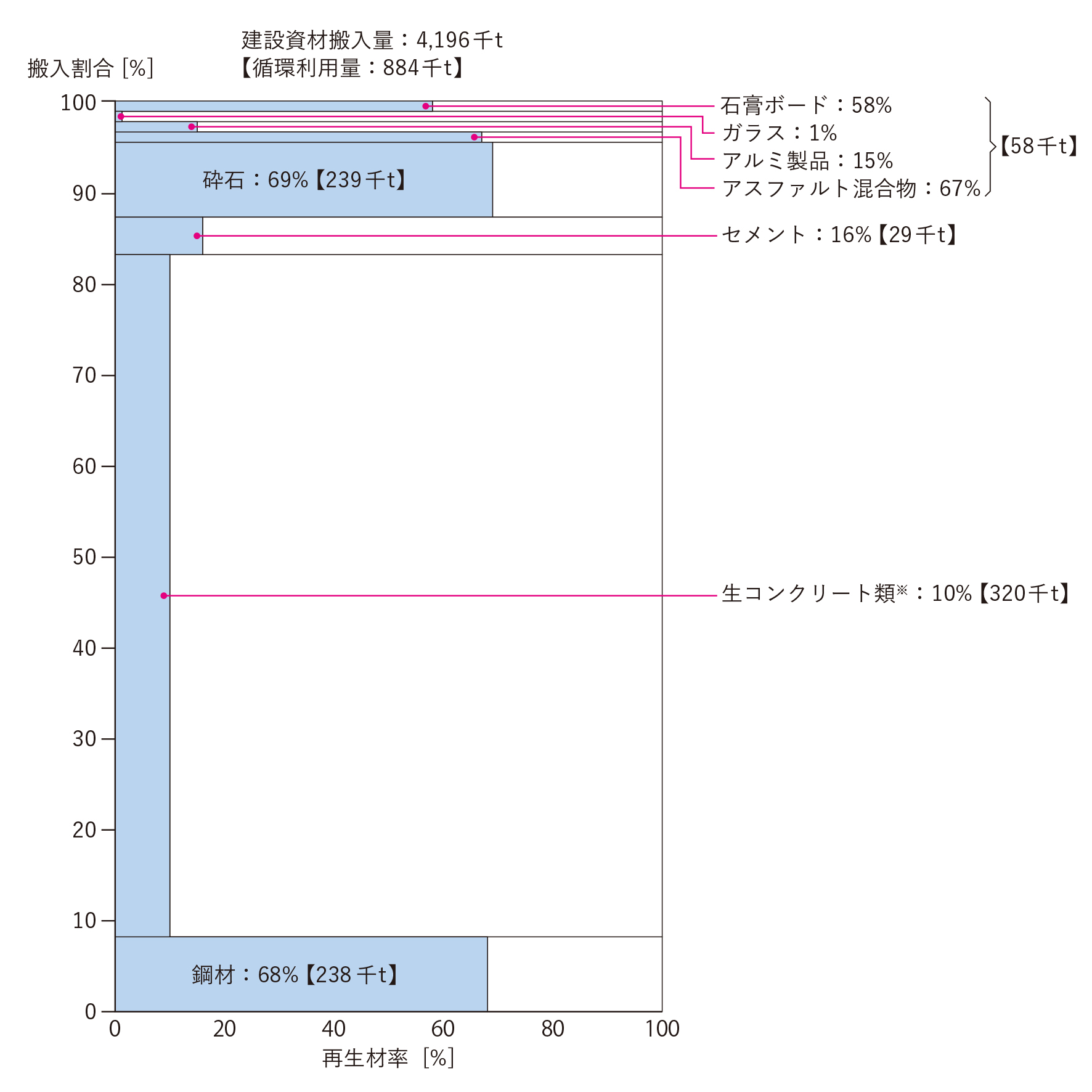

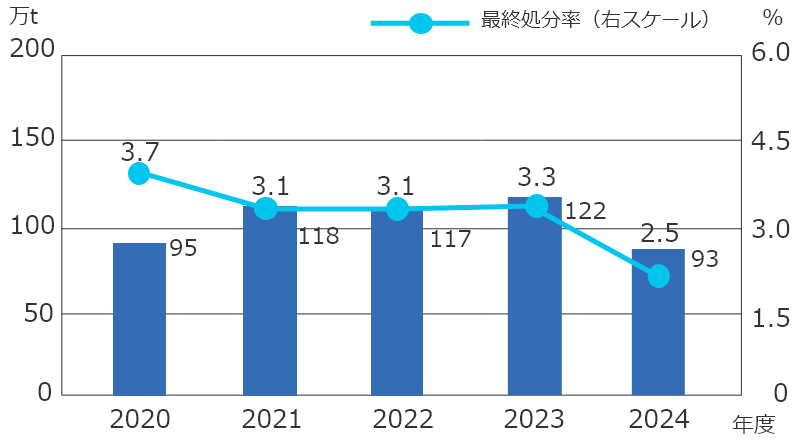

総排出量と最終処分率

作業所から排出される建設廃棄物の年度実績を、建設副産物データ管理システム「新Kanたす」を活用して集計しています。最終処分率の低減をKPIに設定し、目標管理しています。また、排出する廃棄物の適正処理の徹底と国の電子化推進方針に則り、電子マニフェストの使用を推進しています。普及率は、2024年度97%です。

2024年度実績は以下の通りです。

- 総排出量

136万t(前年度比26%増)

- 排出量(汚泥を除く)

93万t(前年度比24%減) - 最終処分率

2.5%[目標/3.5%以下]

資源循環に関する実績と目標を下表にまとめます。

| 2022年度 実績 |

2023年度 実績 |

2024年度 実績 |

2030年度 目標値 |

2050年度 目標値 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 建設副産物の最終処分率 | 3.1 % | 3.3 % | 2.5 % | 3 %未満 | 0 % |

| 廃プラスチック 最終処分率 |

20.2 % | 20.9 % | 16.5 % | 15 %以下 | 0 % |

| 入口側の循環利用率 | - | - | 21 % | 25 %以上 | 50 %以上 |

汚染・廃棄物・原材料使用の財務評価

| 区分 | コスト(百万円) | |

|---|---|---|

| 汚染 | 作業所での公害防止対策 Ⅰ-1 | 10,865 |

| 資源循環 | 建設副産物の適正処理対策 Ⅰ-3 | 21,180 |

| 合計 | 32,045 | |

汚染軽減のための研究開発投資額

| 区分 | コスト(百万円) |

|---|---|

| 汚染対策、廃棄物削減・リサイクル対策、原材料削減、リサイクル材の使用対策における研究開発費 | 1,040 |

取り組み

作業所における4R活動

「4R活動」を計画・推進し、省資源化、副産物の減量化・再資源化に取り組んでいます。建設副産物発生量を予測し、効果的な削減計画を立案・実行するシステムも活用しています。

また、作業所の統括責任者である工事長・工事主任を対象とした環境リスク管理教育に加え、現場担当者にまで対象を広げた建設副産物適正処理に関するeラーニングを実施し、作業所における建設副産物の適正処理に加え、更なる発生抑制と再資源化に取り組んでいます。

これらの取り組みにより、環境への影響の軽減に寄与します。

- Refuseリフューズ 入れない 梱包レス、工場プレカット、ユニット化

- Reduceリデュース 減らす 代替型枠、プレキャストコンクリート化(PCa化)

- Reuseリユース 再使用する 繰返型枠(エコ型枠)、改良土

- Recycleリサイクル 再利用されるようにする 再資源化施設への搬入、メーカーリサイクル(広域認定など)

「容易に撤去が出来るリサイクル100%の展示場の建設」東京ビックサイト東側仮設展示場の建設事業(東京支店)

当プロジェクトでは、設計・施工段階から建物解体撤去を見据えた4R活動を徹底しました。施工段階では、鋼管杭回転圧入工法や当社特許構法の杭頭リングソケットを採用、PCa化やユニット化を採用し、簡易梱包・廃棄物分別活動を実施し副産物の発生を大幅に削減、また、外装部材ではリサイクル可能な部材を採用、BIMを活用した4D工程を計画・実践し、解体工事でも環境影響の少ないものづくりを実施しました。

本プロジェクトは以上の取り組みにより2017年度 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 内閣総理大臣賞を受賞しました。

廃プラスチックのマテリアルリサイクル

当社は、建設現場で発生するプラスチック廃棄物のマテリアルリサイクルを推進しています。この取り組みの中で、プラスチックセンサーを用いて多種多様なプラスチックを高度に分別し、有価物として売却するスキームを構築しました。現場では廃棄物保管場所を「資源回収ヤード」とし、廃棄物全般の管理を行う専任作業員(グリーンマスター)を配置しています。ヤードに持ち込まれた廃プラスチックの材質を作業員がハンディ型のプラスチックセンサーで確認し、付着物の性状や汚れの程度なども踏まえて有価売却対象物を選別します。

さらに、同現場で発生した廃プラスチックを新築建材の原材料として同一現場で再生利用する「Site to Site」型マテリアルリサイクルも開始しました。今後、都内のみならず地方での廃プラスチックのマテリアルリサイクルにも取り組んでいきます。

ニュースリリース

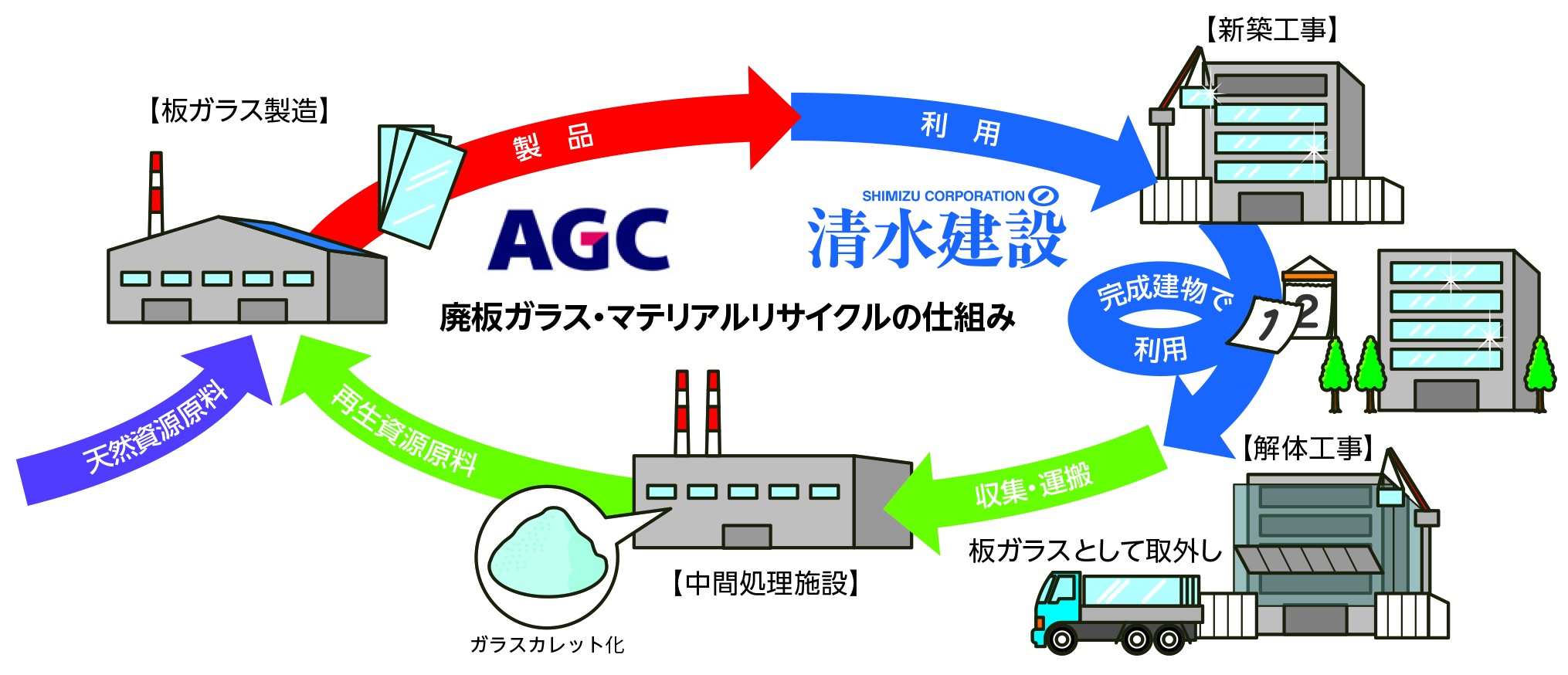

高層建物の板ガラス再資源化

超高層ビルの解体現場から排出される廃板ガラスは、再生利用のハードルが高く、そのほとんどが埋め立てられています。当社建設現場にて、解体建物から取り出した外装ガラス約340tのうち約9割を板状のまま回収し、ガラス製品の材料として再資源化するマテリアルリサイクルを実現しました。回収したガラスは、リサイクル工場で不純物を選別・除去し、カレット状に加工。これをAGC株式会社のガラス製造工場に供給し、品質試験を経て新たな板ガラスの原材料として利用しています。今後、超高層ビルの解体工事を中心に、この廃板ガラスのマテリアルリサイクルを推進していきます。

ニュースリリース

完全資源循環型コンクリート

2020年より、大気中のCO2を回収・固定化させる新たなコンクリートの実用化に向けた協働プロジェクトを開始しました。

ライフサイクルアセスメントの活用

清水建設は、LCA手法を活用したCO2排出量の予測システムとして、建築では「Shimz Carbon Assessment Tool」、土木では「Civil-CO2」をそれぞれ開発し、計画などに活用しています。予測結果は、スコープ別のCO2排出量などが解析レポートとして出力されます。現時点では、CO2排出量のみを対象としており、上記の「入口側の循環利用率」や「最終処分率」を予測・管理する機能はなく、一つひとつの案件で個別対応を行っています。将来的には、LCA手法を活用した脱炭素、資源循環、更には自然共生分野の相互のシナジーやトレードオフを含めた総合評価を行い、建造物への提案に繋げるべく検討を進めています。

その他の取り組み

その他の取り組みとして、古紙やパルプから作られる紙素材を、土木現場の仮設資材に活用した事例(環境に優しい仮設資材「KAMIWAZA」)、建築物の木質化、自社事業で利用する木材を産出する森林育成(シミズめぐりの森)の取り組みがあります。

イニシアチブ

広域認定制度を活用したメーカーリサイクルの推進

当社は「広域認定制度(メーカーリサイクル)」の活用を推進しています。作業所から発生する石膏ボード、ウレタン材などの建材の廃棄物(製品端材など)を回収し、環境大臣の認定を受けたメーカーでリサイクルまで適正に処理しています。制度の利用率の高かった石膏ボードに加え、2024年度から岩綿吸音板、グラスウールなどについても、日本通運株式会社の専用回収容器「NRBOX」を用いて積替拠点に収集し、メーカーへ直送しています。今後はこの取り組みを他の作業所へも展開するとともに、他社とも連携して巡回回収することで、建設業界の資源循環の推進に貢献していきます。