2025.04.22

清水建設(株)<社長 新村達也>はこのほど、セメント混合処理工法による地盤改良工事を対象とした脱炭素型地盤改良工法「SUSMICS-G」を実工事に初適用しました。本工法は、(株)東洋スタビと共同開発したもので、改良対象土に土性改善効果のある溶融スラグとCO2貯留効果のあるバイオ炭を混合することで、施工のカーボンニュートラル化を実現します。適用現場は、小田急電鉄(株)から受注した鶴川駅改良工事(東京都町田市)で、クレーン据え付け箇所の地耐力確保を目的とした浅層地盤改良工事の一部に本工法を適用しました。

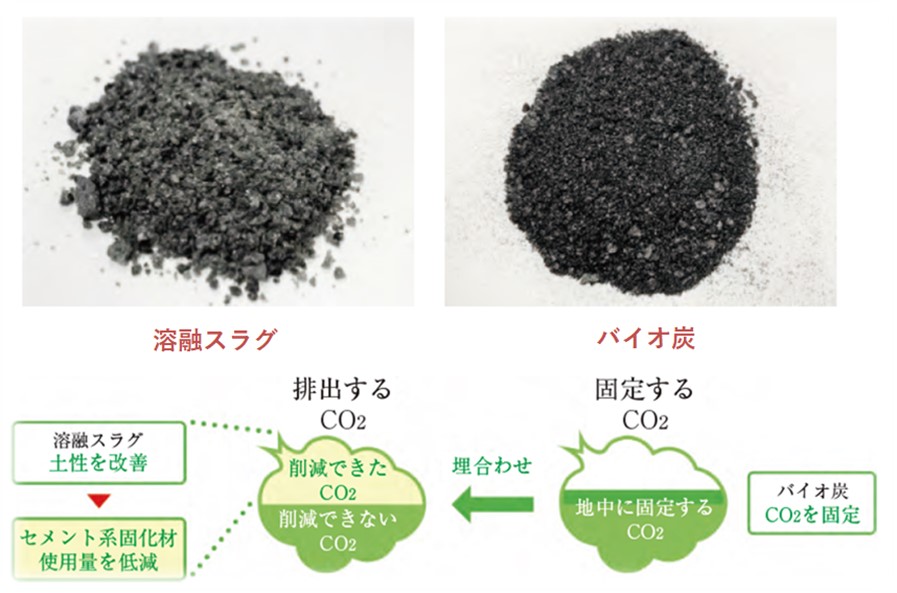

セメント混合処理工法による地盤改良工事のCO2排出量は、固化材として利用するセメント量の多寡に左右されます。改良対象土に、高温で溶融させた焼却灰等を冷却・固化した溶融スラグを混入することで、含水比の低下や砂分含有量の増加などの土性改善効果が得られ、要求強度の充足に必要な固化材量を抑制できます。他方、バイオ炭はバイオマス原料を不完全燃焼させて炭化したもので、木材から生成したバイオ炭には木が光合成で吸収したCO2が固定されています。本工法では、溶融スラグの混入により使用量を抑制したセメント由来のCO2排出量をバイオ炭による炭素貯留で埋め合わせ、施工時CO2排出量を実質ゼロにします。

SUSMICS-Gの実施工では、改良対象土の上に溶融スラグとセメント系固化材、バイオ炭をブルドーザで敷き均した後、ミキシングフォーク(混合撹拌機)を装備したバックホウで地盤を混合攪拌して締め固め、設計強度を充足する地盤を構築しました。溶融スラグの混合量は改良対象土1m3あたり430kg(改良厚の25%)とし、これにより、固化材のみを配合する地盤改良工法と比べて固化材の使用量を35%削減しています。バイオ炭の混合量は、使用した固化材の製造工程で排出されるCO2相当量を固定できる23kg/m3としています。

なお、SUSMICS-Gの適用対象は当該地盤改良工事の施工面積約1,900m2のうち約60m2ですが、他の施工エリアにも溶融スラグを活用した混合処理工法を適用しており、エリア全体で約43tのCO2排出削減を実現しています。

当社は、地盤改良工事への本工法の適用を促進し、カーボンニュートラル社会の実現に寄与していく考えです。

以上

≪参 考≫

SUSMICS-Gによる地盤改良工事のカーボンニュートラル化

(株)東洋スタビ 会社概要

| 本 社 | 岐阜県揖斐郡大野町公郷3261-1 |

|---|---|

| 代 表 者 | 代表取締役社長 宗宮 郷 |

| 資 本 金 | 2,000万円 |

| 設 立 | 1986年 |

| 事業概要 | 地盤改良工事等の施工、地盤改良材の販売等 |

ニュースリリースに記載している情報は、発表日現在のものです。ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がございますので、あらかじめご了承ください。ご不明な場合は、お問い合わせください。