2021.07.26

清水建設(株)<社長 井上和幸>はこのほど、東京大学大学院工学系研究科と共同で、建設生産プロセスの合理化を目的に両者が共同開発した「ブロックチェーンを活用した出来形情報管理システム」の実用化に向けた研究開発に着手しました。

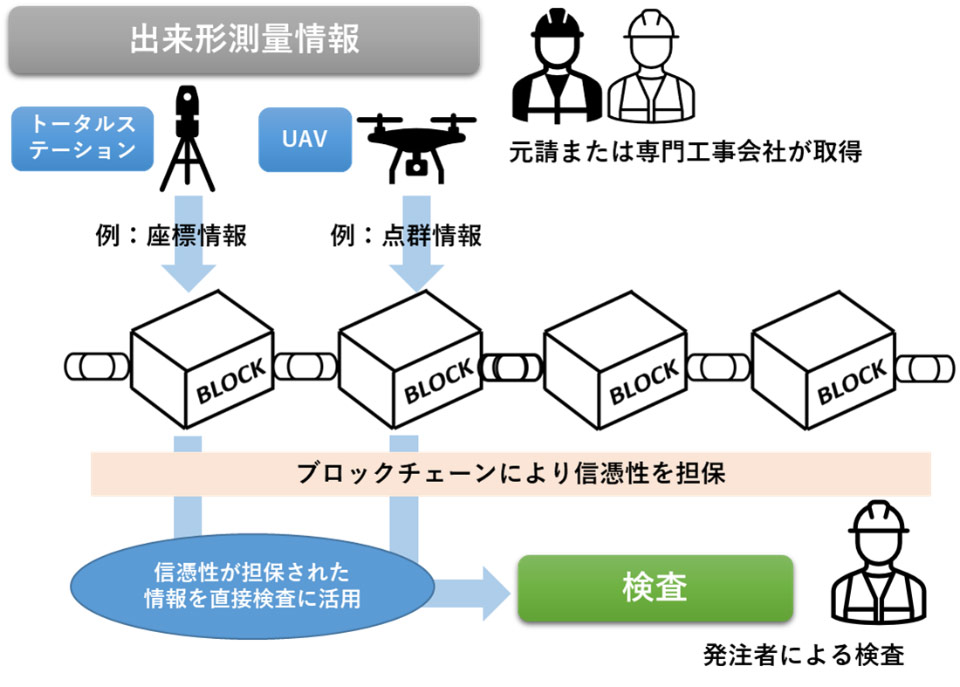

本システムは、保存情報に耐改ざん性を付与できるブロックチェーン上に、施工現場で収集した出来形計測データを格納することで、当該データの信憑性を担保するものです。このシステムを発注者の出来形検査に展開することで、受注者が提出した検査帳票の根拠データの改ざんの検証をシステム上で実施できるようになり、検査プロセスの合理化を実現できます。共同研究の第一弾として、ICT活用が進む土工事の出来形検査を対象にしたシステムを構築し、2021年11月にも実現場での試行を開始します。

施工現場でのICT活用が加速するなか、受注者が現場で収集する出来形計測データを発注者の監督・検査に活用するための技術基準類の整備が進められています。これらの計測データを出来形検査の根拠データとして直接利用できれば、実地検査の省略など検査プロセスの合理化を図れますが、その前提として、計測データの信憑性を確実に担保できる仕組みが不可欠です。

「ブロックチェーンを活用した出来形情報管理システム」は、こうした背景の下、書面確認のみで出来形検査の実効性を担保するためのプラットフォームとして開発したものです。なお、本システムの開発は、東京大学大学院工学系研究科が2018年10月に設立した「i-Constructionシステム学寄付講座」の研究活動の一環です。

本システムの基盤となるのは、ブロックチェーンとデータストレージ、入力値のハッシュ値生成プログラムです。出来形計測データをシステムに保存すると、入力データに紐づいたハッシュ値が生成され、ブロックチェーンに記録されます。ブロックチェーン上の情報は改ざんができないため、検査時に検査対象データのハッシュ値を再取得し、ブロックチェーン上のハッシュ値と比較することで改ざんの有無を確認できます。

システムの実用化に向けた研究開発では、土工事の出来形確認に利用する点群情報の信憑性を担保するシステムの構築に取り組みます。また、点群情報と設計情報から施工誤差を判定するための解析・閲覧技術も新たに開発し、建設生産プロセスの生産性向上につなげていく考えです。

以上

≪参 考≫

ブロックチェーン

インターネット上で複数のデータ記録を共有し、正しい記録をチェーンのように繋いで蓄積するデータ管理の仕組み。複数のサーバーが整合性を確認しながらデータの固まりであるブロックを繋げて保存するためデータの書き換えが事実上不可能。これにより、高い耐改ざん性を確保する。

ハッシュ値

入力情報を不可逆的に変換する関数によって出力される固定値。

システム概念図

ニュースリリースに記載している情報は、発表日現在のものです。ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がございますので、あらかじめご了承ください。ご不明な場合は、お問い合わせください。