石垣修復支援システム

Stone wall restoration assistance system

日本の城郭石垣は、「空積み」と呼ばれる伝統的な技法で造られています。「空積み」は築石(ちくいし)の隙間に飼石(かいいし)と呼ばれる石を設置して築石の配置を調整・固定する技法で、高度な技術が必要です。修復が必要な石垣には史跡や文化財等の文化遺産に指定されているものも多く、安全性を確保することに加えて伝統的な技法により普請時の状態を推定し再現することが要求されます。本システムは、最先端のIT技術と伝統的な「匠の技」を融合させ、コンピュータ上でシミュレーションを行うことにより、既存石垣の安全性の確保と効果的・効率的な修復作業を支援するものです。

- 石工(いしく)(石積みを行う職人)が設計に参加することで、石工の技術を設計に効率的に反映できます。

- 事前のシミュレーションにより、石の積み直し作業を最小限にすることができ、工費・工期の増加リスクを大幅に低減できます。

- 高精度・高品質な修復とともに文化財の調査・記録が可能です。

- 「匠の技」の伝承と文化遺産の保全を支援します。

概要

本システムは、以下の3つのシステムにより構成されます。

調査・記録システム

石垣全体および個々の築石形状を、3次元レーザー計測とデジタル写真測量を併用して計測し、記録・管理するものです。計測された3次元データから、築石及び石垣の3次元モデルを作成します。また、築石表面の四隅に管理点を設けてその座標を計測・記録し修復前後の築石の位置を管理します。

対話型設計シミュレーションシステム

3次元化された築石データをもとに、石垣を組み立てます。まず、石垣の勾配、目地間隔等を設定して半自動で築石の仮配置を行います。その後、築石相互の干渉の状況をリアルタイムに画面上に表示し、目視で確認しながら築石の配置を微調整し、石垣の形状を検討します。築石の配置には、石工の意見を反映させます。

石垣安定検討システム

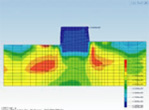

石垣の耐震安定性は、次の2つで評価します。1つは、石垣本体の安定性を、試行くさび法と2次元個別要素法(DEM)により安定解析を行います。もう1つは動的有限要素法(FEM)による基礎地盤に着目した安定解析です。また、遠心載荷装置を用いた遠心模型実験により、DEM解析手法の検証を行うこともできます。

実績・実例

- 皇居東御苑内本丸中之門石垣修復工事

- 第9回(平成19年度)国土技術開発賞最優秀賞受賞