土構造物崩壊解析シミュレーション

巨大地震による盛土や宅地造成地などの土構造物が崩壊にいたるまでのプロセスを詳細に予測・再現できる三次元シミュレーションシステムを開発しました。

概要

解析方法

システムに入力するデータは、地盤の形状、種類、締め固め密度、各地層の変形定数・強度定数などです。解析上の特徴は、地震の継続時間内に地盤が線形・非線形の変形を繰り返しながらひずみを累積し崩壊に至るプロセスを忠実に再現し、滑り面を求めることです。そして、円弧の滑り面を適当に設定していた従来の設計手法に代えて、地盤の実際の変形に伴い形成される滑り面の位置と形状が時々刻々とダイナミックに変わっていく様子を描くことができる大変形解析理論を採用したことです。

こうした解析が可能になったのは、異なる地盤性状や地震動を設定した実証実験を通じて、土構造物の崩壊のプロセスを解明できたことと土構造物の忠実な三次元モデルを構築できたことが大きな要因です。

メリット

- 地震によって土構造物に発生する被害、例えば滑り線の形状と発生ヵ所、斜面の崩壊量などを定量的に求めることができます。

- これにより、最も効果を発揮できる被害防止対策をピンポイントで提案できるので、土構造物の経済性と安全性が向上します。

- 土構造物だけでなく、自然の丘陵地などについても地盤情報を収集してシステムに入力することにより、地震による被害を予測できます。

なお、土構造物のモデル化は3日間、パソコンによる解析はわずか1時間程度で終了します。

線形・非線形

物体に力を加えていった際に、力の大きさと物体の変形量が比例関係にある範囲を線形変形(物体が元の状態に戻ることができる変形)といい、比例関係が成立しない範囲を非線形変形(物体が元の状態に戻らない変形)という。例えば、バネに引張力を加えていった場合、引張力とバネの伸び幅が比例関係にある間は引張力を開放するとバネは元の長さに戻るが、一定以上の引張力を加えてゆくと、少しの力で急にバネが伸び始め、バネが元の長さに戻らなくなる。

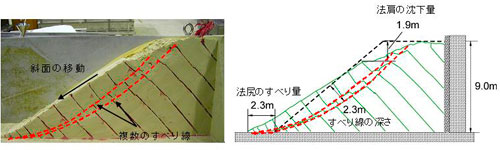

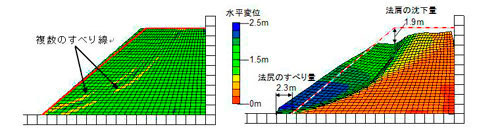

解析結果

上記模型実験と同じ地盤条件の盛土に地震動を入力したシミュレーション。左は地震動の入力開始から約4秒経過後(崩壊直前)の状態で、右は地盤が崩壊してしまった最終変形状態。右のシミュレーション結果と上記CG(右)は高い精度で一致している。