Topics

かみす防災アリーナ

アリーナ・プールと音楽ホールを有するスポーツ・文化複合施設であり、災害時には1万人収容可能な避難施設となるPFI事業による計画である。スポーツ等を通じた市民の健康づくりと賑わいの場として日常的に集い・賑わい、災害時には前面に広がる防災公園「神栖中央公園」と連携し、避難所機能を確保することで災害時の助け合いにつながることを意図している。 「コミュニケーションコリドー」は、広い間口の縁側空間として、公園と内外一体となり公園機能を補完している。また施設内の各用途の結節点として、可動家具や植栽により様々な人々の居場所となる。 アリーナやコリドーの屋根架構には県産材杉の集成材で構成された木鋼ハイブリッド材を採用することで、平常時の構造耐力・剛性向上に寄与しながら、災害時に安心感を与える落ち着きのある空間とした。

| 所在地 | 茨城県神栖市 |

|---|---|

| 建築主 | 神栖市 |

| 設計 | 当社・梓設計設計共同企業体 |

| 延床面積 | 20,145.47m2 |

| 構造・階数 | S造/地下1階・地上2階 |

| 工期 | 2017年5月~2019年3月 |

「もしも」のときも、「いつも」のところへ

スポーツ・文化の活動で賑わい 市民が憩う 地域防災拠点

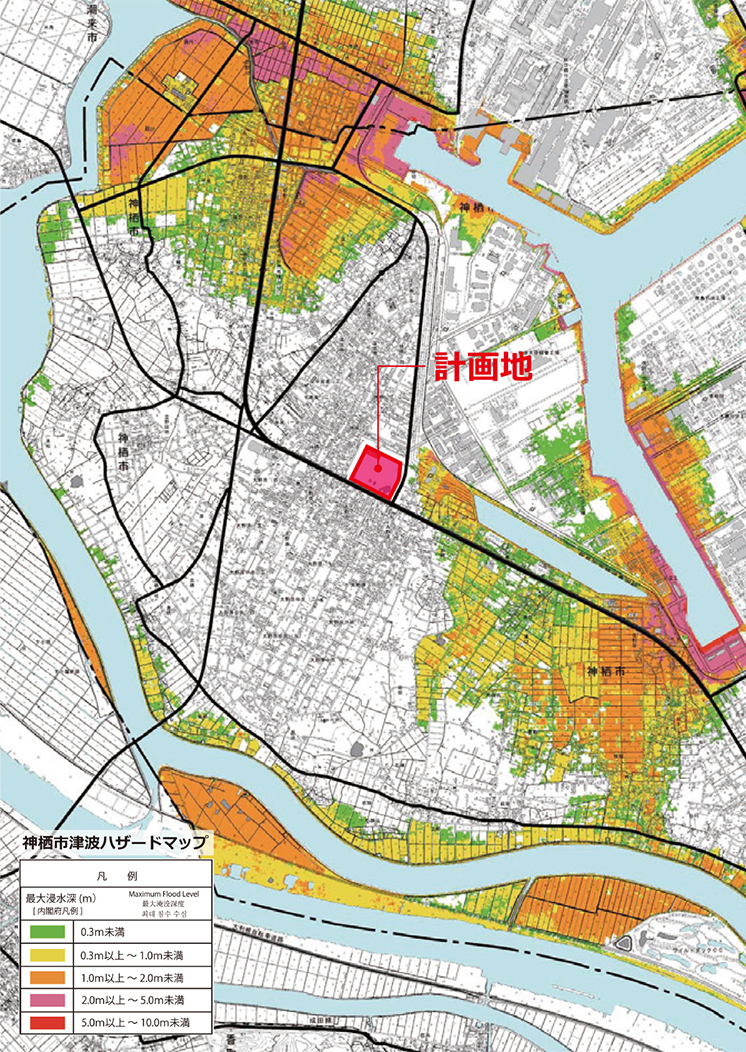

平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災で神栖市は甚大な被害を受けた。神栖市は平地が主体の地形であり、鹿島港や太平洋側で津波の被害を受けたこともあり、避難場所の整備の必要性が高まった。また住民が避難の方向を誤ったこともあって、施設の整備とともに住民への啓蒙、周知が求められた。一方で神栖市では、スポーツと文化を育む施設が不足しており、これらを一体で整備する構想が検討された。国の社会資本整備総合交付金の活用が事業推進を後押しし、スポーツ、文化、防災というキーワードのもと、構想が具体化された。

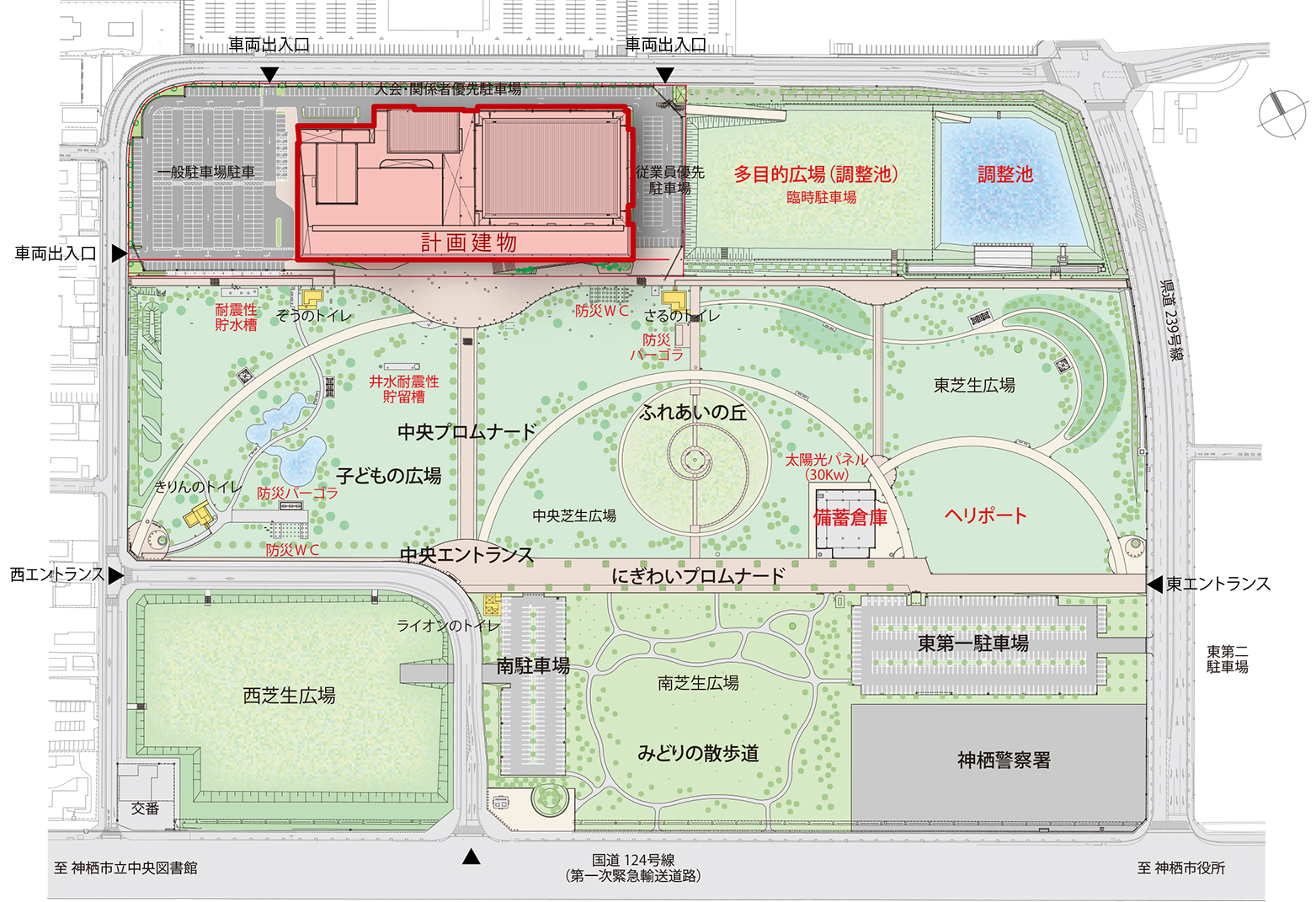

建物と広場との関係

神栖市津波ハザードマップ

アクティビティを取り込み、賑わいを溢れ出させる

ー コミュニケーションコリド ー

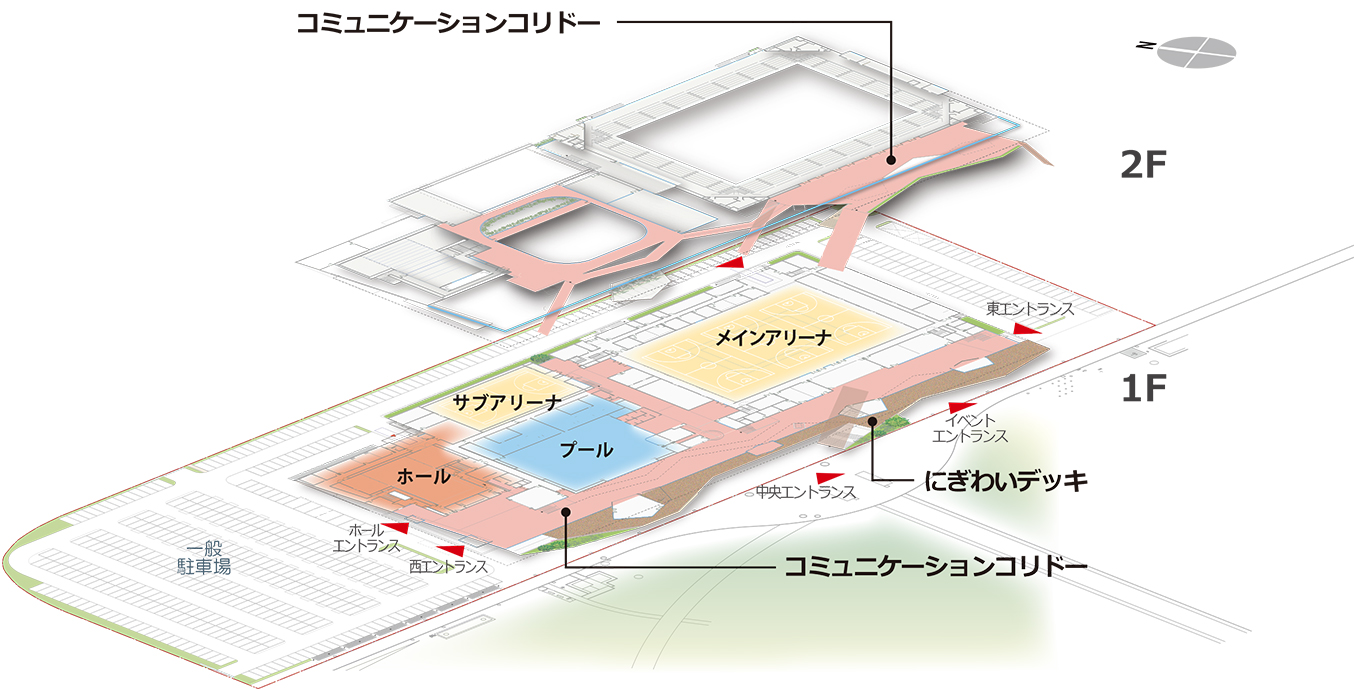

コミュニケーションコリドーは、スポーツ施設と文化施設、各種交流機能をつなぐ170m×10mのワンルーム空間。通常時には施設を利用する人々のメインの動線となる。ひと目で見通せる空間は、災害時にわかりやすい避難施設となることも意図している。中間期には半外部空間として公園と一体的に利用することが出来る。

施設の構成:コミュニケーションコリドーによって各機能がつながる

スポーツ施設と文化施設の共存 ー アリーナ、プール、音楽ホール ー

スポーツ系施設のアリーナやプールと文化施設の音楽ホールが共存しているのは大きな特徴の一つとなっている。通常は閉鎖的な構成になることが多い両機能だが、本計画ではコミュニケーションコリドーを介して施設内を見通せるようにすることで、それぞれの目的で来た人々がお互いの活動を感じ、交流が促されることを目指している。また災害時には、避難スペースの確保や、プールの水の雑用水への活用といった、人々が安心して過ごすための利用転換を考慮している。

「いつも」のときの快適な施設

メインアリーナ

プール

ホール

「もしも」のときも安心な計画

災害時のメインアリーナ:避難所用間仕切りが設置される

災害時のホール:シートで横になることが出来る

館内案内板:平常時だけでなく災害時の避難スペースも示されている

木鋼ハイブリッドによる木質大空間の実現

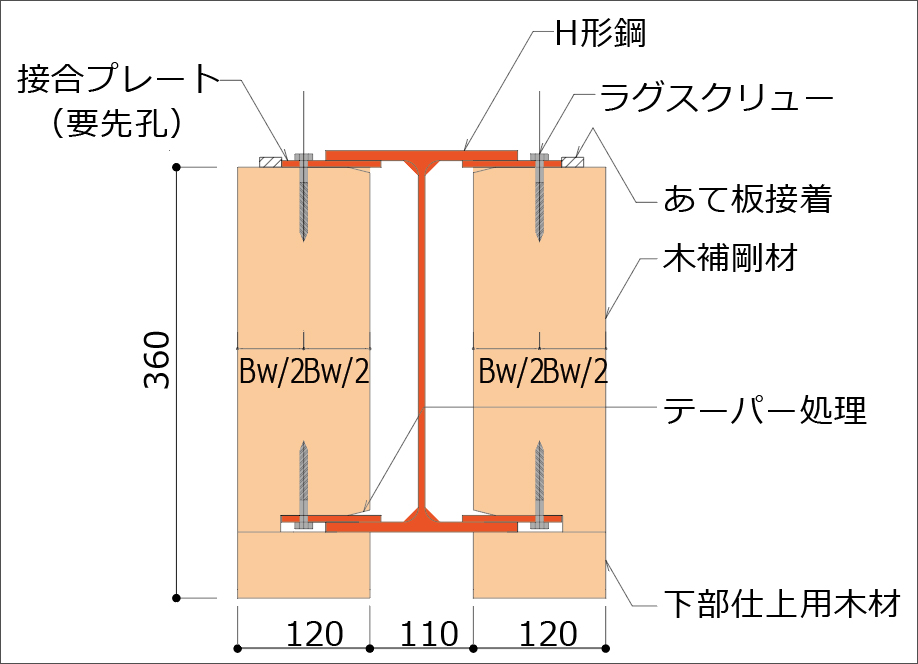

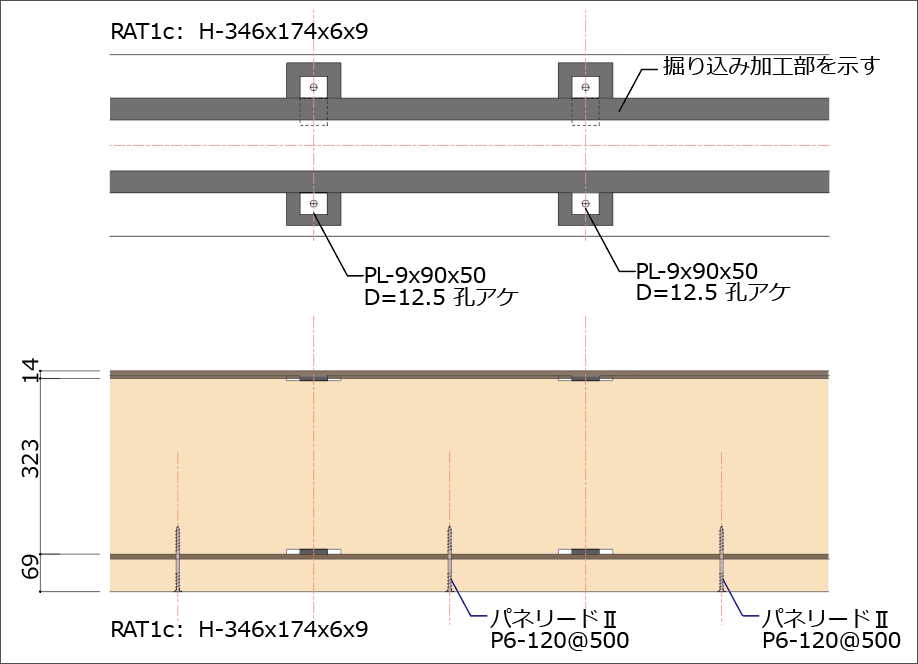

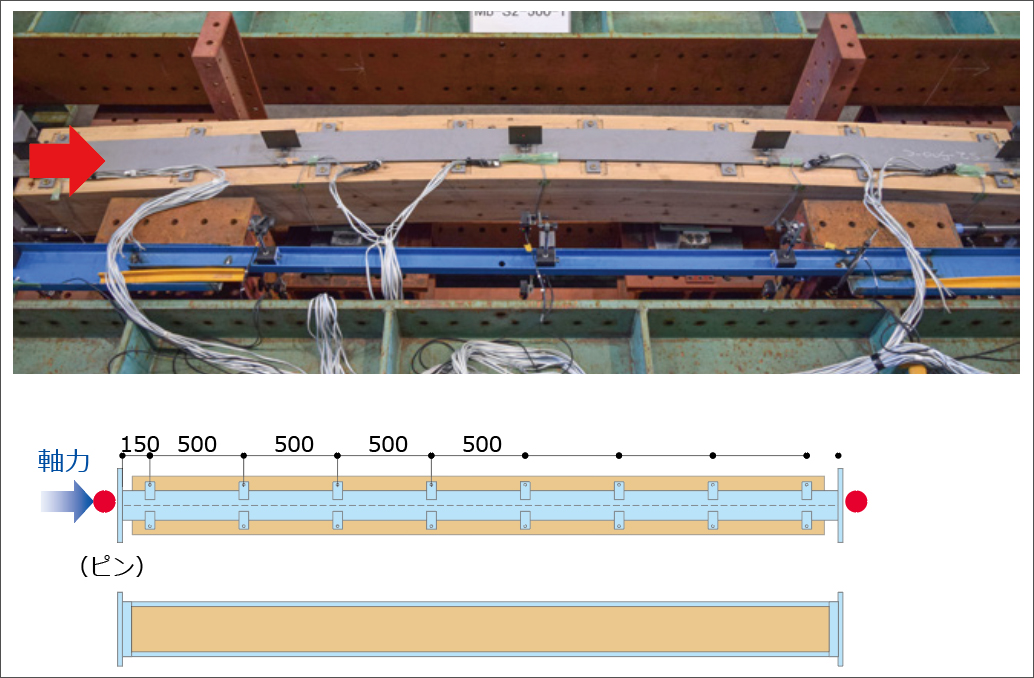

コミュニケーションコリドーとアリーナの屋根には茨城県産材の杉と鉄骨のハイブリッド材を活用することにより、平常時、災害時ともに安心できる居場所作りを行っている。木材だけでは断面形状が大きくなってしまうところを、H鋼を木で挟みBOX形状とすることで剛性を向上させた木鋼ハイブリッド材とすることで、断面積を小さくしコストを抑えながら、大スパンの木質空間を実現している。

コミュニケーションコリドー東側

木鋼ハイブリッド部材の構成

木鋼ハイブリット部材断面図

木鋼ハイブリット部材

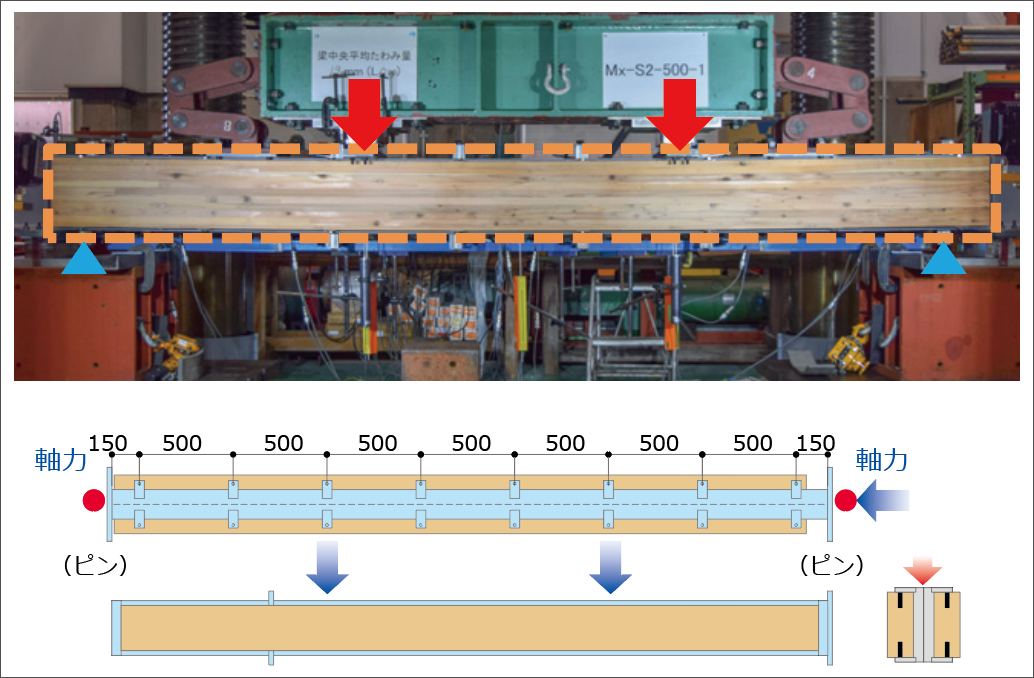

実験による検証

曲げ実験

座屈実験

デジタルデザインを用いて無数の案から最適解を採用

木立のようなファサード

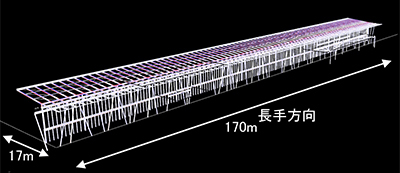

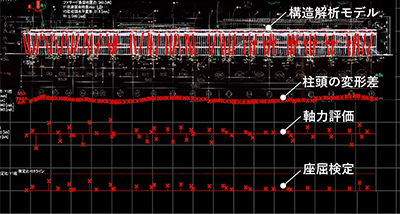

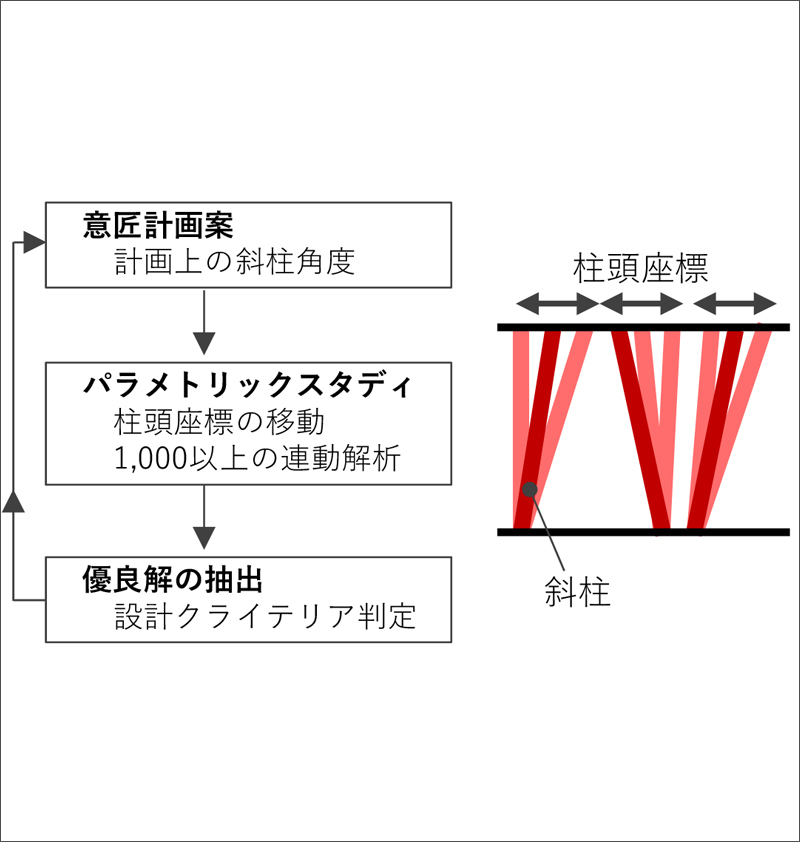

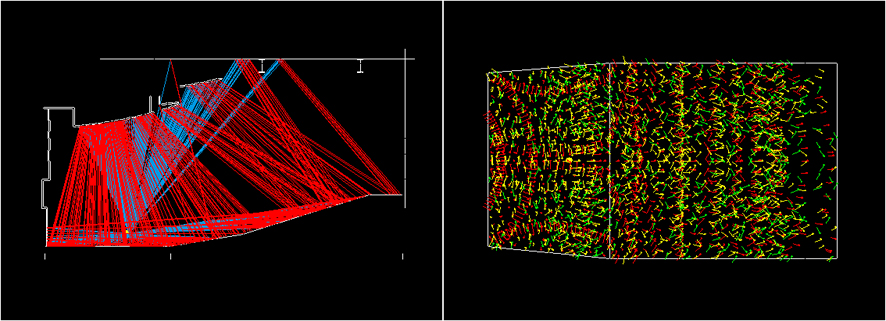

公園の木立をイメージした前面ファサードの斜め柱は恣意的な角度ではなく、構造解析ツールを活用し、構造の合理性を持った並びで構成した。ファサードが170mと長大であるため地震時に一部の斜め柱に応力が集中し、局所座屈が生じる危険性があった一方で、単一な斜め柱の角度では、意匠上好ましくないという条件の中で、アルゴリズムを活用して全58本の柱の挙動の合理化を図り、角度を決定した。

ファサードのモデル化

設計クライテリアとの比較

パラメトリックスタディのフロー

水面のゆらぎのようなグラフィックウォール

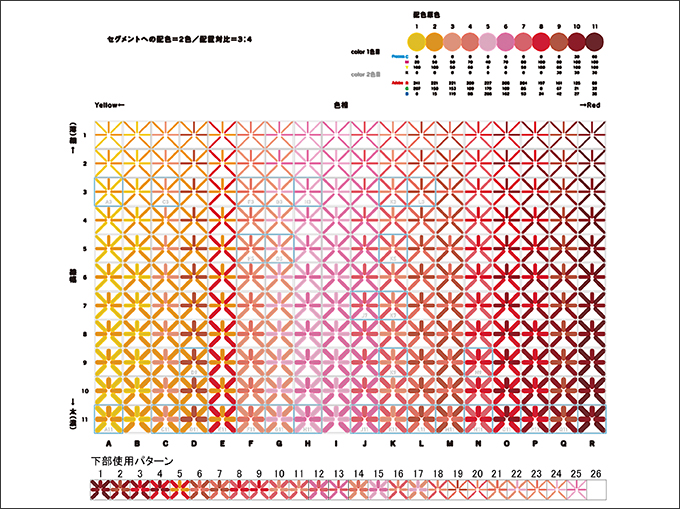

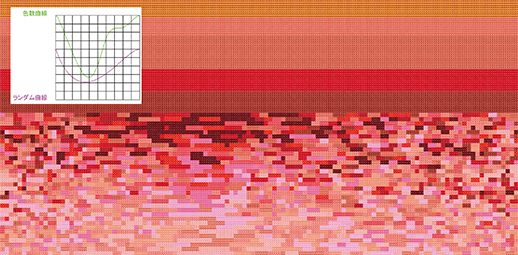

コミュニケーションコリドー部に面した大きな壁のグラフィックウォールでは、遠くからは海に浮かぶ朝日の景色のように見え、近くでは独立したピクトデザインの壁となるように、ピクトデザインの配色や太さ等をパラメーターとしたアルゴリズムを作成しパターン検討を行った。

グラフィックウォールのパターン検討

グラフィック曲線及びパターン全景

グラフィック曲線及びパターン全景

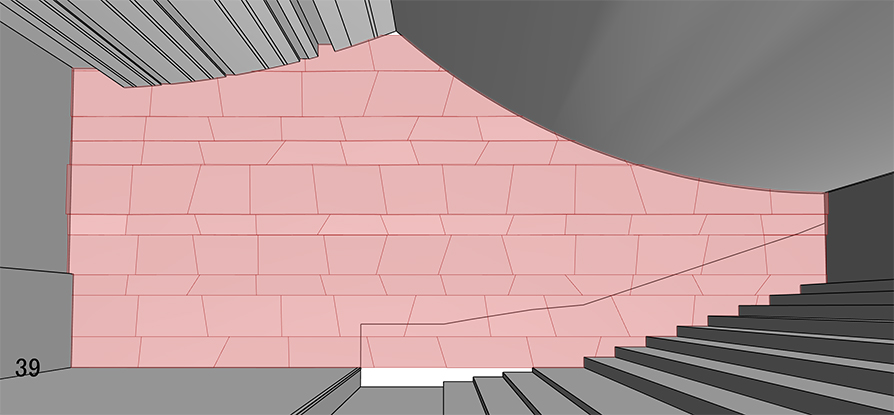

デザインと音環境を両立させるホール壁面

音楽ホール壁面についても音環境が良くなるような凹凸面をつくるべくデジタルデザインを活用している。 音響エンジニアと3Dモデルを共有し音響シミュレーションを繰り返し行いながら、形状を修正していった。

ホール壁面パネル構成の検討

音響シミュレーション