免震改修「西新井大師総持寺本堂」

西新井大師總持寺は、天長3(826)年、弘法大師空海によって開創されたと伝えられる関東で最も古い真言宗豊山派の寺院です。創建以来、千年余りを経過する現在では、檀信徒はもとより、地域の人々の心の拠り所として、常に賑わい親しまれている足立区のシンボル的な存在となっています。

寺院の中心施設となる本堂は、創建以来、幾度かの火災に遭遇し、その都度、再建を繰り返してきました。昭和46(1971)年に再建された鉄筋コンクリート造の現本堂は、多くの浄財が集められ、檀信徒の思いのこもった本堂として建立されました。

建物の外観、内観を保守しながら今後50年、100年残していくために耐震性能の向上に加え、正月の混雑時対応として、新たに待合スペースを設け、お札所を増築して動線を改善する改修工事を行う事になりました。

施工データ

| 名 称 | : | 西新井大師総持寺本堂 |

|---|---|---|

| 所 在 地 | : | 東京都足立区 |

| 免震設計 | : | 清水建設 |

| 規 模 | : | 延床面積 2,330 m2 地上2階 |

| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 |

| 竣 工 | : | 2008年10月 |

改修における課題

「大地震直後にも、地域の避難場所として建物の継続的な使用を可能とする」耐震性

「内部の御本尊や荘厳仏具などを転落被害から守り、屋根瓦の脱落をも防止する」耐震性

正月の混雑時対応として動線を改善する

工事を行うにあたって「寺院行事を妨げない」

課題に対するシミズの設計・技術対応

耐震性向上

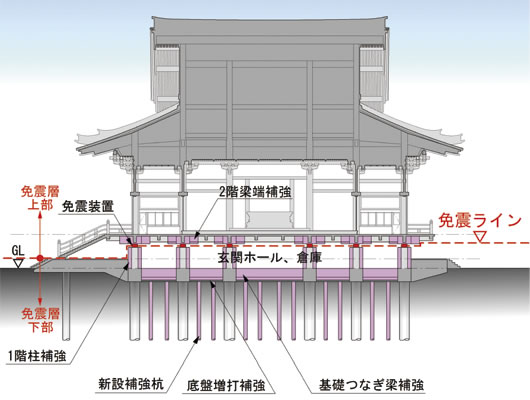

大震災の直後でも本堂の継続的な使用を可能とし、2階本堂に影響を与えることなく耐震性を向上させるために、1階柱頭部に免震装置を設置する中間層免震構法を採用しました。

下部構造補強のために鋼管杭を増設の上、基礎・1階柱を増打ち補強、上部構造補強のため2階連子格子に隠れる開口を一部閉塞し耐力壁とする等の補強を行いました。

また2階浜縁の縁束を撤去して出桁で受ける、はね出し架構へと改変するなど、壮麗な本堂外観に配慮した改修としました。

正月時の動線の改善

基礎構造の改修に伴い1階前面、背面側の基壇を切り下げ、本堂への1階からのアプローチを可能とし、本堂裏面の札渡し所と一体化した使用を可能としました。

寺院行事に配慮した計画

約7か月の短工期にて速やかに工事を完了させるために、各種工法・材料・手順の検討・改善を行い、最盛期には昼夜二交代、無事故無災害にて竣工しました。