今回はガラス面が大きいため、冬も窓際や壁際は日射制御をする必要があり、そのため冬も日射負荷が小さくなる範囲に設定した

温故創新の森 NOVARE

-コモレビ木ルーバー-

次世代の創新を生む、新たなプラットフォーム─NOVARE─

江東区潮見に誕生した、オープンイノベーション拠点「NOVARE(ノヴァーレ)」。ラテン語で「創作する、新しくする」を意味するこの施設は、清水建設が国内外の知を結集し、新たなイノベーションを創出する場を目指しています。5つの施設が自立・連携し、 大自然の中で「森」が生態系(Ecosystem)を形成するように、ものづくりの原点に立ち返ります。

- 計画地

- : 東京都江東区潮見

- 敷地面積

- : 32,233.97㎡

- 段階

- :竣工(2023年)

社会や外部環境とつながりを持つ建物を目指して

当社は2023年11月に創業220年を迎えました。その長きにわたる歴史の中で培われた知識、技術、人財のDNAを受け継ぎ、新たなイノベーションに繋げることがNOVAREの使命です。

構成する5つの施設の一つが、体験型研修施設のNOVARE Academy(ものづくり至誠塾)。実寸大モックアップ等により、ものづくりの精神を体感できる場で、社会に開くことで、建設業やものづくりの魅力発信につなげる施設です。

これまで屋外のルーバーは、外部との関係性を考慮せずに設置されているケースが多くありました。しかし、当然ながら建物は屋内はもちろん、屋外とつながっています。さまざまなデジタルツールを使って建物内外の性能を計算できることは、社会全体でそのエネルギーをゼロにしていこうというZES(ゼロ・エネルギー・ソサエティ)の理念にもつながっていくと考えられます。

今回の⽊製のルーバーは外観の美観性に加えて、多様な原理に対して最適にする機能を備えています。建物の内部環境と外部環境を隔てるのではなく、どちらにも呼応する「開きかた」を模索しました。

環境がつくりだすカタチに呼応する 「コモレビ木ルーバー」

4つのSTEPで環境が作り出すカタチを追求

駅前から施設のメインエントランスまでのアプローチとして訪問者が目にするNOVARE Academyの外観。そこで目指したのは、外部環境とつながりを持つ「気持ちいい空間」です。例えば森の中にいる心地よさにはさまざまな原理が働いています。気持ちいい眺望の確保、日射の効率がよいカット、自然の中にいるような感覚など・・・そのようなさまざまな原理や欲求のいいバランスを実現するため、以下の4つのSTEPで「コモレビ木ルーバー」の多目的最適化を試みました。

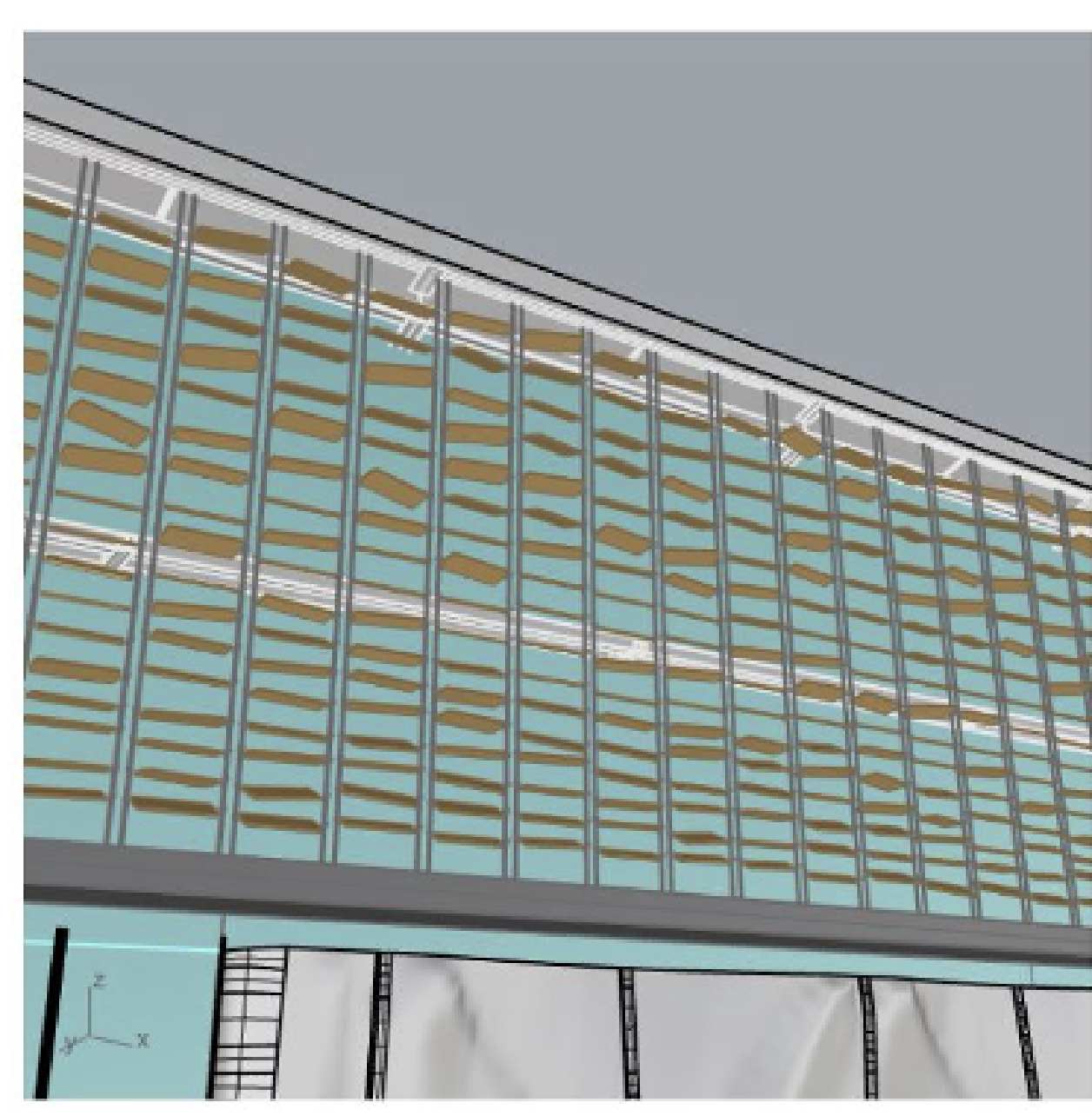

○STEP 1・2 内外の環境に呼応

まず、外部環境に呼応する手掛かりを模索するため、夏季の日射量によるマッピングを行いました。日射量が多くあたる部分をさえぎるために、木ルーバーのピッチを狭くし、横から見た時の回転角度にも変化を与えて調整していきました。

次に内部環境に呼応するため、眺望によるマッピングを行いました。前面の建物は見たくない、しかし街路樹や空は見たいといった視点で、建物内部に50のポイントを設置、そこからの眺望に点数を付けていきます。どこから見ても同じように外の景色が見えることなどを考慮し、それぞれの場所に対して適切な角度を割り出していきました。

外部環境から得たピッチと角度に、内部環境の情報に適した角度を加えて、適切なバランスを決めていきました。

○STEP 3 「ゆらぎ」を加える

さらにルーバーに自然な印象を与えるために、「ゆらぎ」を加えました。操作したのは、ピッチの上から見たときの角度、水平の回転角度です。さまざまなパターンでゆらぎを与え、内側から見たときに木漏れ日を感じるような角度を決めていきます。重視したのは外から見たときの「ばらつき」と「均一でない」様子です。どの場所にいても同じように見え、かつ、ばらつきと均質さがあれば、それこそがバランスが取れている自然な状態と考えました。

○STEP 4 シミュレーションして最適化

「コモレビ木ルーバー」のコンセプトは、ある原理を最適化するのではなく、多様な原理に最適化することです。そのため、シミュレーションを600案ほど作成し、バランスを重視して選択していきました。眺望平均は大きく(なるべく外が見えるように)、眺望標準偏差はばらつきを少なく(どこからみても同じくらい外が見えるように)、日射負荷は少なく(環境性能が向上するように)なるようにしました。

シミュレーションしたものの中から、これらをバランス良く設定した5案に絞り込んでいきました。結果、性能が高いものの中からもっともルーバー数が少ない案に決定しました。

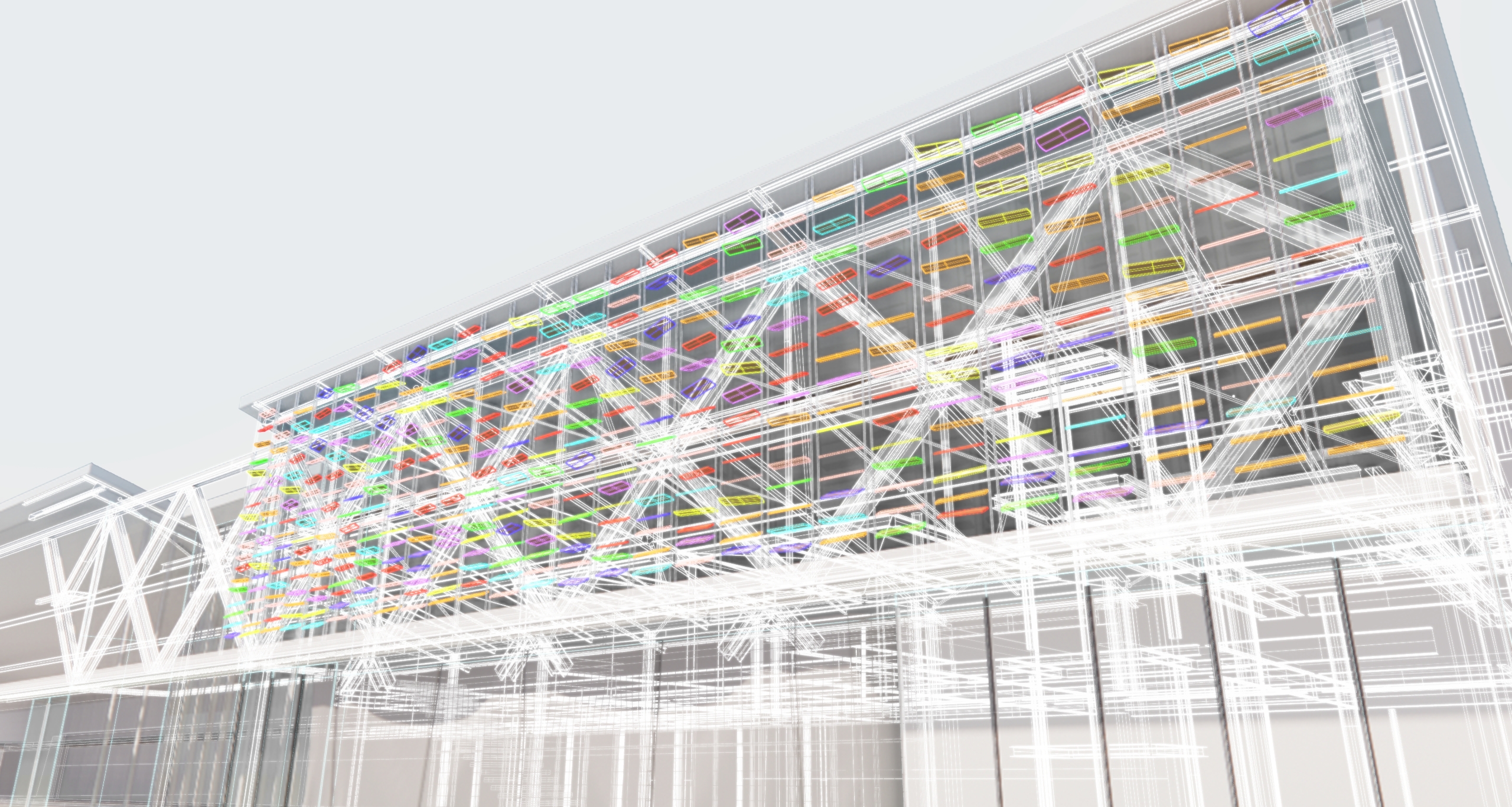

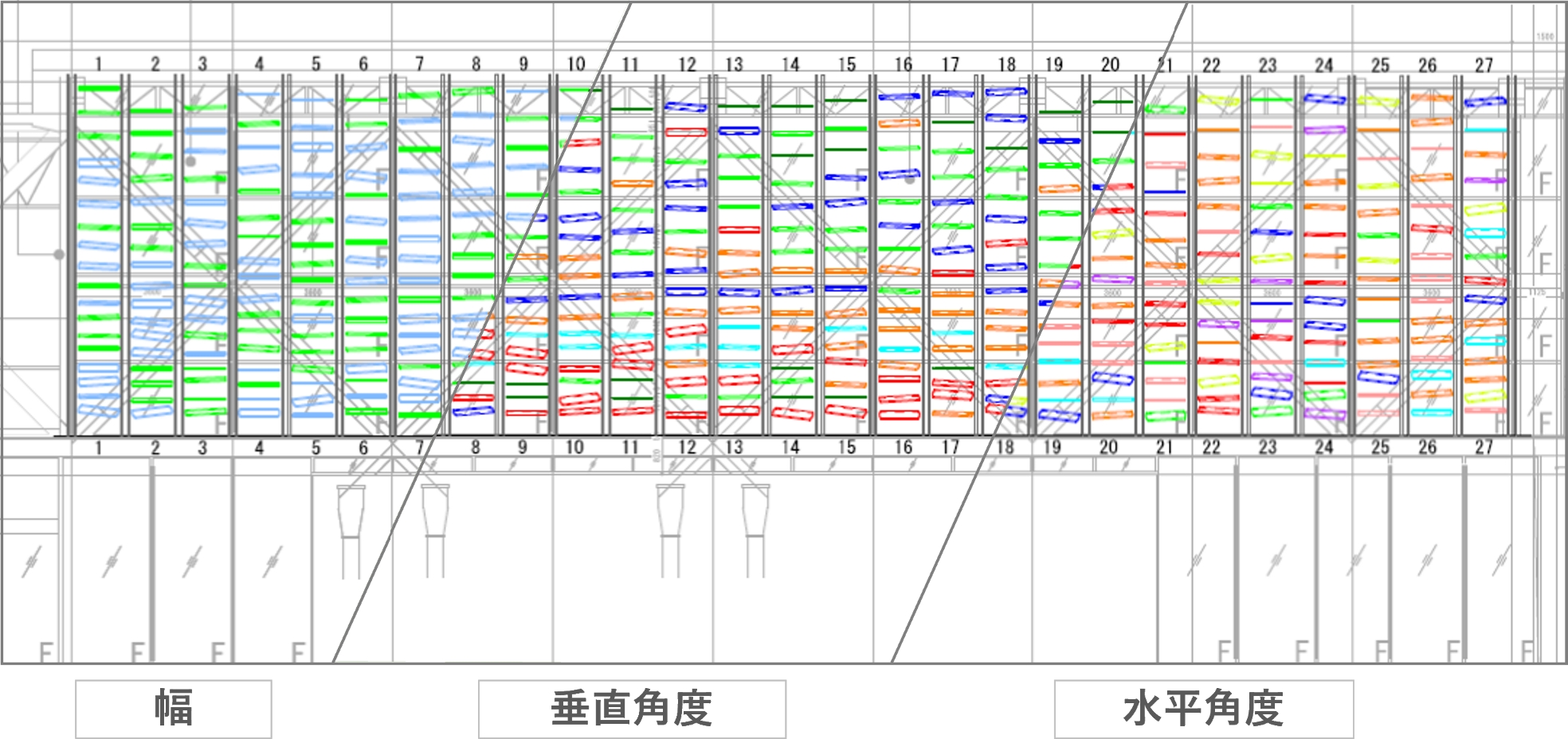

検討3Dモデルを使った施工連動

複雑配置の施工プランを作成

シミュレーションで出たバラバラな配置と角度をGrasshopperで書き出し、施工部門と共有しました。材料の幅、垂直角度、水平角度などを色分けして書き出し、現場が理解しやすいように合理的に伝達。幅が2種類、垂直角度が6種類、水平角度は材料の幅ごとに合計8種類、合計90パターンを作成しました。

今回の⽊製のルーバーは外観の美観性に加えて、多様な原理に最適化することをテーマとし、単に建物内部と外部環境を隔てるのではなく、内部環境にも外部環境にも呼応する「開きかた」も模索しました。

3Dデータからルーバー形状に加工

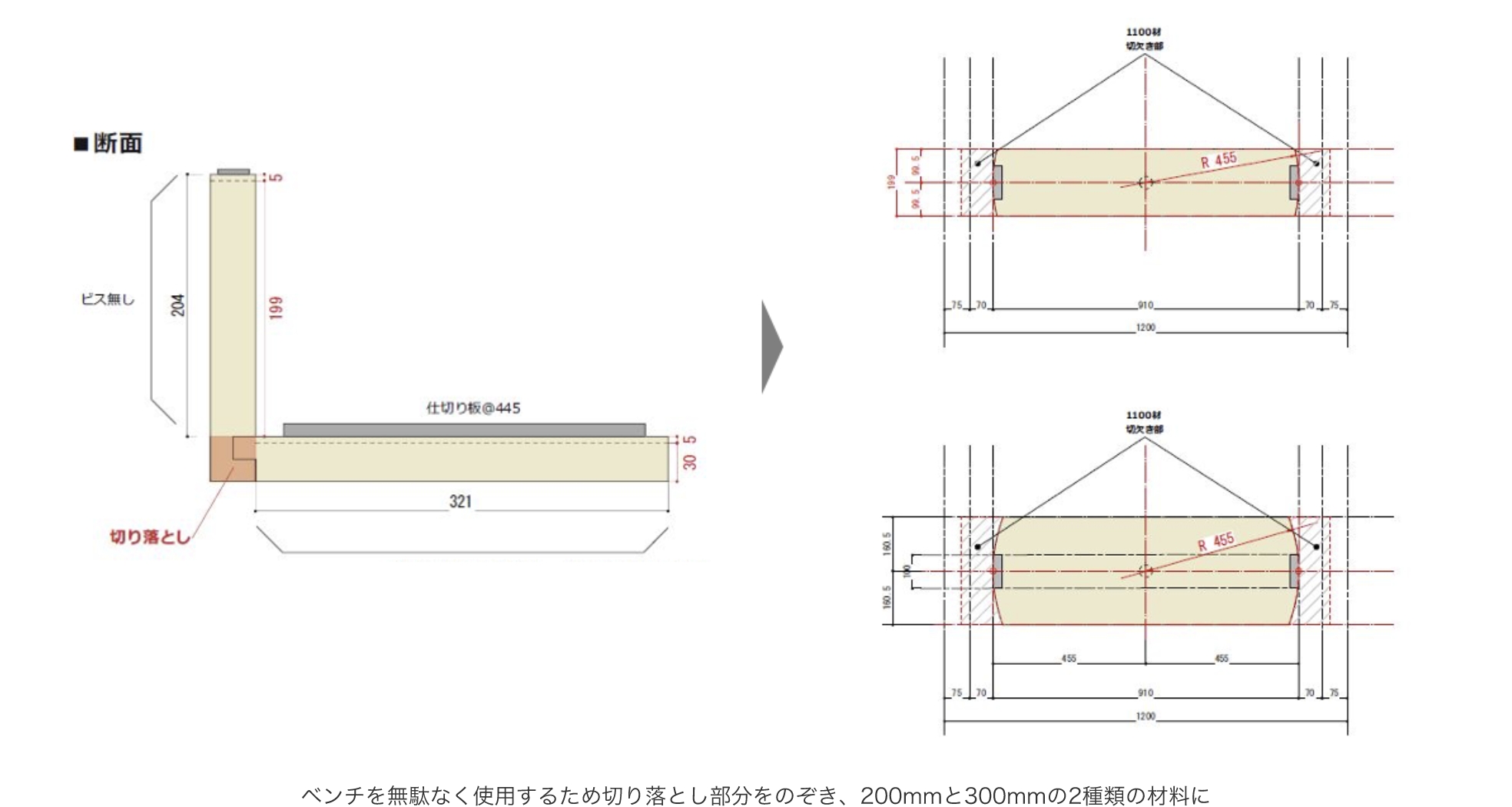

書き出された3Dデータをもとに、ルーバーを制作していきます。今回、ルーバーは200mmと300mmの幅2種類を使い、合計460枚になりました。そのままだと水平角度を出せないため、端部に丸みをもたせたR形状にすることで、回転させて単管に取り付けられる状態にしています。

この単管に取り付ける仕組みによって、今後新しいルーバーを追加したり、更新することが可能です。将来的にはデジタルでリアルタイムに動きを管理し、建物がまわりの環境に変化していくことなども想定しています。

既存解体建物のベンチ材を創造的再利用

材料は省資源化を図って廃棄される予定だった、既存解体建物の木造ベンチを活用しました。座面と背板を解体し端材が極力少なくなるようにし、奥行きの異なる2種類の形状のルーバーとしてアップサイクルしました。

20種類の塗装を塗り分け、耐候性の違いを確認

単管によるファサードは「作り続けていく」意思を表し、外装の実験場として計画しています。そのため「コモレビ木ルーバー」は20種類の塗装を塗り分け、耐候性の違いを確認しています。木を取り付けるだけではなく、保護塗装を違うものに塗り分けて、どのルーバーが先に傷んできたかなどの暴露試験を実施しているのです。

木の美観をそこなわない耐久性塗料など、常に新しいニーズをここでも開発しています。デジタルを使って試行錯誤し、時間とともに少しずつ変化するファサードを目指しました。

意匠設計

金馬 貴之

コンピュテーショナルデザイン

竹内 萌

コンピュテーショナルデザイン

深町 駿平

コンピュテーショナルデザイン

谷 泰人

多様な原理を包み込む、実験場としてのファサード

森の中で木々が影を落とすように、不均一な配置に見えて実は複数の原理が隠れているファサードを目指しました。多様な原理を同時に評価するデジタルデザインの活用により生まれた外観は、図らずとも、まるで木の葉が舞い落ちる様子をストロボでコマ送りにしたかの様な見え方になりました。

このファサードは「実験のフィールド」であり、単管に取り付けられた木ルーバーは他のものに更新が可能です。

今は木質の外装利用に向けた実験を行っていますが、将来的には、周辺建物の変化や気象状況に応じて電動制御できるルーバー等、技術の進歩や社会の状況を反映して変化していきます。