2012年2月13日

Vol.11 食の空間デザインと木工職人の技がコラボレート

2011年12月15日から21日、清水建設 東京木工場にて、当社が設計した建物のスケッチや模型などを公開する建築作品展「stream DEW2011」を開催しました。あわせて同作品展では、社内設計コンペの公開2次審査会が実施され、その作品の製作に東京木工場が協力しました。

※本記事の詳細は「清水建設ホームページ・イベント報告」をご覧ください。

社内設計コンペのテーマ「A place to eat」の作品を東京木工場で製作

今回の社内設計コンペのテーマは、「A place to eat」。木材利用の可能性の拡大を目的に、食のための空間づくりにおいて、本社や各支店の設計部などがアイデアを提案、競い合いました。2次審査に臨んだのは、1次審査で選出された7チームの作品。その実製作では、当社建築家のデザインと、東京木工場の職人たちの技がコラボレートしています。

写真をクリックすると拡大し、写真の右側を押すと次の写真が見られます。

「A place to eat」公開2次審査会の様子 会場を埋め尽くすほどの来場者で、大盛況となりました。また、たくさんの学生も来場し、社内外に広くPRすることができました。

[2次審査最優秀賞]

COCOON(教育文化施設設計部)

ひとつの大きなテーブル(名古屋支店設計部)天井面に光を透過する単板シートを採用し、木材を透過した柔らかい光の空間を作り出しました。テーブルは杉の100角の間伐材にNCルーターでくぼみ加工を数か所行い、大きな1枚のお皿に見たてました。

円~縁~(東北支店設計部) 集成材でお椀型ワッフル構造を設けることにより、どこに座っても揺れるベンチを製作。最終的な揺れ具合を職人の鉋で調整しました。

人が集まった時に使いやすいハスの葉型(広島支店設計部) 異なるサイズの蓮の葉型の板をシナ合板で製作。設置レベルの組合わせで楽しくなる場所づくりを提案しました。

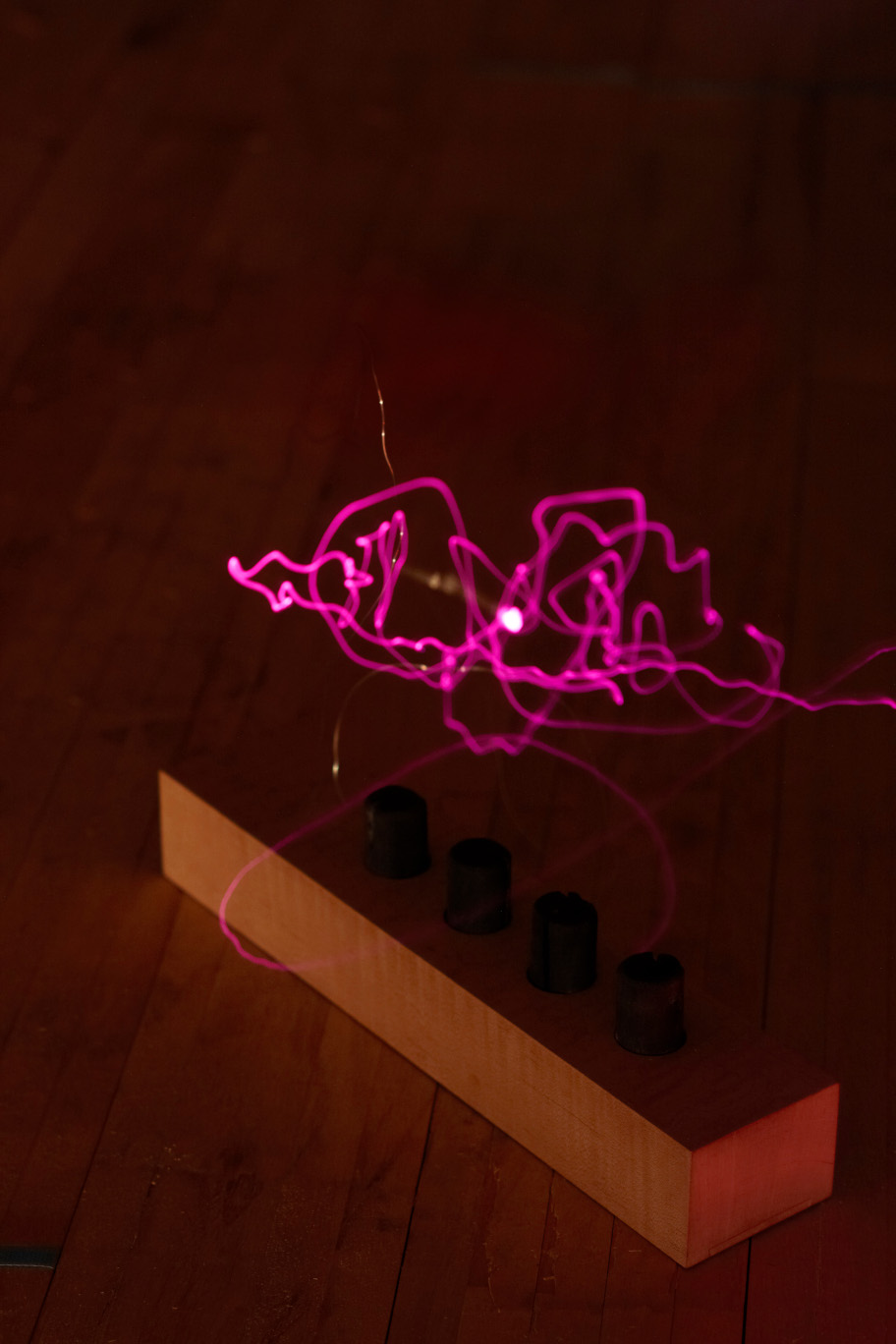

ゆらぎオーロラ(デザインセンター) 単板を型に入れて積層して固めることにより捻じれたルーバーを製作。変色するLED照明により木製オーロラを表現しました。

BLIND RESTAURANT(九州支店設計部) 竹を黒く塗装して吊るすことにより、備長炭に囲まれた暗闇の空間を製作。床に間伐材の輪切りを敷き詰めるなど、五感を刺激する仕上がりとなりました。

森の特等席(業務施設設計部) 森の木々の中を抜けていく階段をイメージして製作。塩ビの薄板を森に見たてて配置し、その中に赤松集成材の空中階段が通っていきます。

自分の椅子と誰かのテーブル(プロジェクト設計部1部) 誰かの椅子についているテーブルで食事をすることで、コミュニケーションが生まれる。スプルス集成材の厚い甲板と、体にフィットする椅子の形状をNC加工にて製作しました。

「木と光」のコラボレート作品

フィールドフォー・デザインオフィスと東京木工場それぞれの若手メンバーが、昨年に引き続きコラボレート作品を製作しました。

今回は、「木と光」をテーマに、照明デザイナーの東海林弘靖氏の指導のもと、企画・構想からデザイン、実製作と、約1年の期間をかけて完成させました。

製作者:金坂 太一

製作者:池之上拓也

関連リンク

エコプロダクツ2011で日本の木の文化を発信

2011年12月15日から17日、東京ビッグサイトで行われた環境展示会「エコプロダクツ2011」に出展しました。

2011年が国際森林年であることから、テーマを“建物を通して「日本の木の文化」を学ぶ”に設定。これに沿って、東京木工場では、職人たちが案内役となって、体験型授業「Junior Green School」を開催しました。子どもたちは、日本の森林や間伐の現状を学ぶとともに、鉋がけの実演を見たり、コースターづくりを体験しました。

また、展示ブースでは、釘を一切使わずに木材を接合する「仕口」や「継手」、「木組」といった伝統技術の接合部模型も展示。来場者の多くが、普段に目にすることのない匠の技を直に見て触れて、その構造に感嘆の声を上げていました。