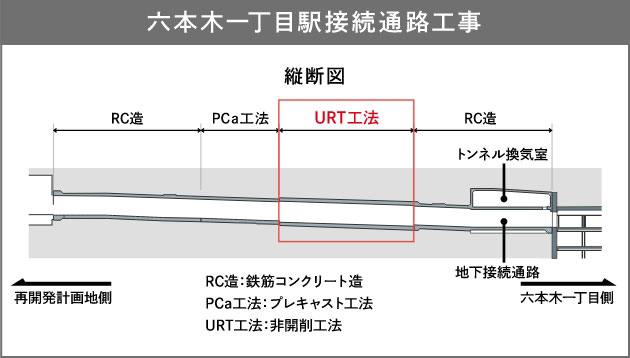

麻布台ヒルズと六本木一丁目駅をつなぐ、六本木一丁目駅接続通路工事。全長約130mの地下歩道の新設にあたっては、都心の地下工事ならではのさまざまな課題があったという。その課題とは?

中原:ダム、トンネル、港湾などの土木工事とは異なり、近隣の生活空間が周囲に控える都市土木の現場では、電気・ガス・水道・交通などの重要な生活インフラに対する工事の影響を最小限に抑えなければなりません。特に都市部では余裕のある作業ヤードの確保は難しく、狭いスペースでの工事が余儀なくされます。

中原:そうなんです。日中は二車線しか規制できないため、余裕のある作業スペースの確保は難しく、日々、クレーン車の設置位置やトラックの寄せ場、資材置場などを検討しながら工事を行わなければなりません。また、公道上で作業を行うために、道路占用許可等、各所との協議も非常に多くなります。

安藤:都道の直下に地下歩道をつくるには、将来の所有者である東京メトロさんが東京都に道路法32条に基づく道路占用許可を得る必要があります。そのためには施工計画・仮設設計を綿密に練り、東京メトロさんにご理解いただく必要がありました。また、工事個所が首都高速都心環状線と東京メトロ南北線といった重要構造物と非常に近接しているため、工事による影響の検討や近接協議が必要でした。工事期間は3年ですが、その事前協議に1年以上を要しました。

安藤:交差点ですから、色々な埋設物があることは当初から想定していましたが、試掘の結果、想定外の支障物が数多くあることが分かり、開削工法では困難を極めることが明らかになりました。そこで、地上から開削しない、すなわち非開削工法を用いてトンネルの構築ができないか模索しました。トンネルの深さや大きさ、距離、道路交通および近隣への影響度などを総合的に判断し、URT工法を採用することになりました。

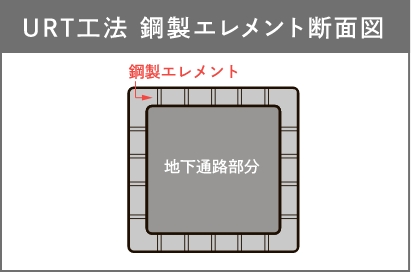

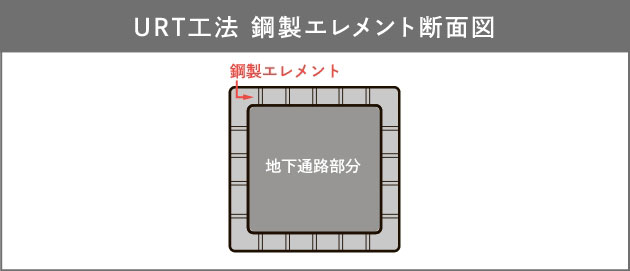

中原:URT工法では、初めにトンネルの外周部に沿って通路の壁となる約1m四方の鋼製エレメント(ボックス)を地中に10~30㎝ずつ圧入し、都度、作業員がエレメントに入り手作業で地山を掘削していきます。最終的にはエレメント内部にコンクリートを打設して壁を構築した後、通路内部を掘削します。大がかりな開削が不要なので、地中埋設物を損傷する可能性が極めて低い工法といえます。

安藤:当初は開削工事を予定していましたが、工期を短縮できること、道路交通や近隣への影響が少ないこと、そもそも開削工法では施工ができない可能性があることなどを丁寧に説明し、非開削工法のひとつであるURT工法への変更についてご了承いただきました。URT工法は過去に森ビルさんの現場で採用された実績もあり、すぐに工法のメリットについてご理解いただけました。

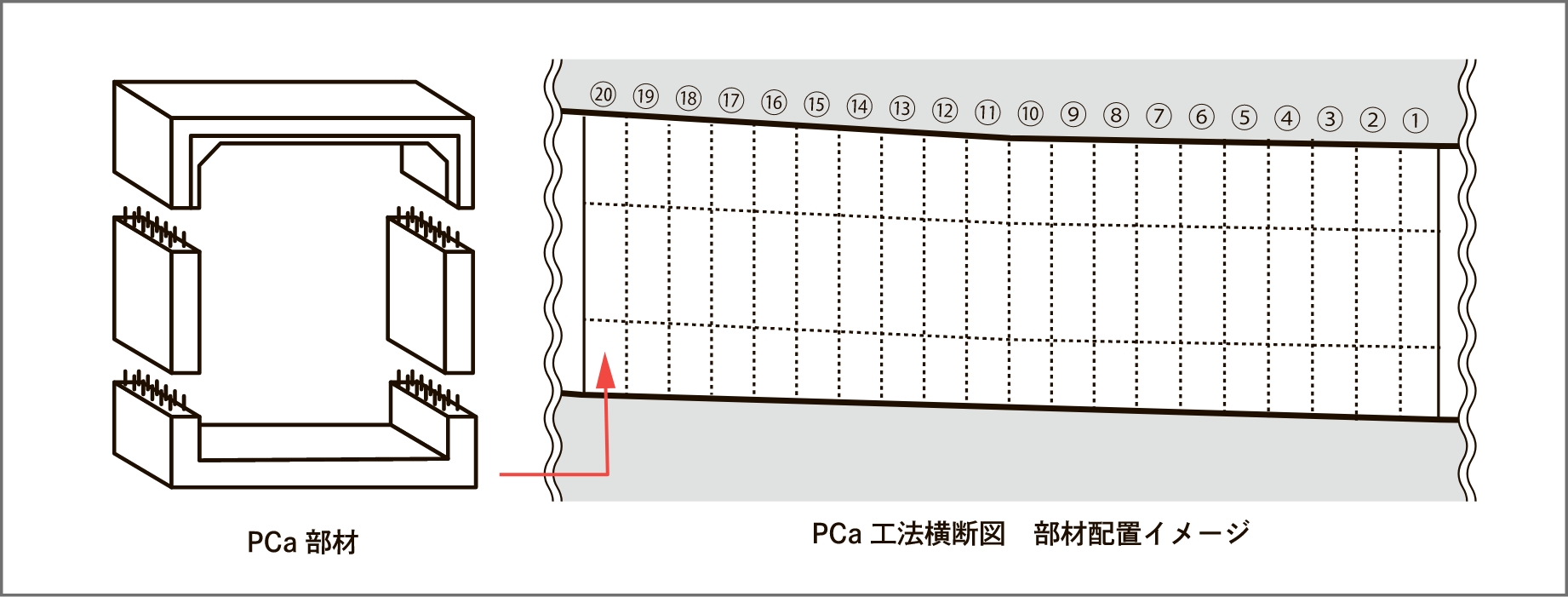

時弘:URT工法が完成するまで専用の工事設備を地下に残しておく必要があり、その間は隣接区間の工事を進めることができません。撤去を待ってから隣接区間を施工したのでは工期が遅れてしまうため、プレキャスト工法※を採用することになり、設計変更を進めました。

※プレキャスト工法:工場でコンクリート板を作り、現場へ運んで組み立てる工法

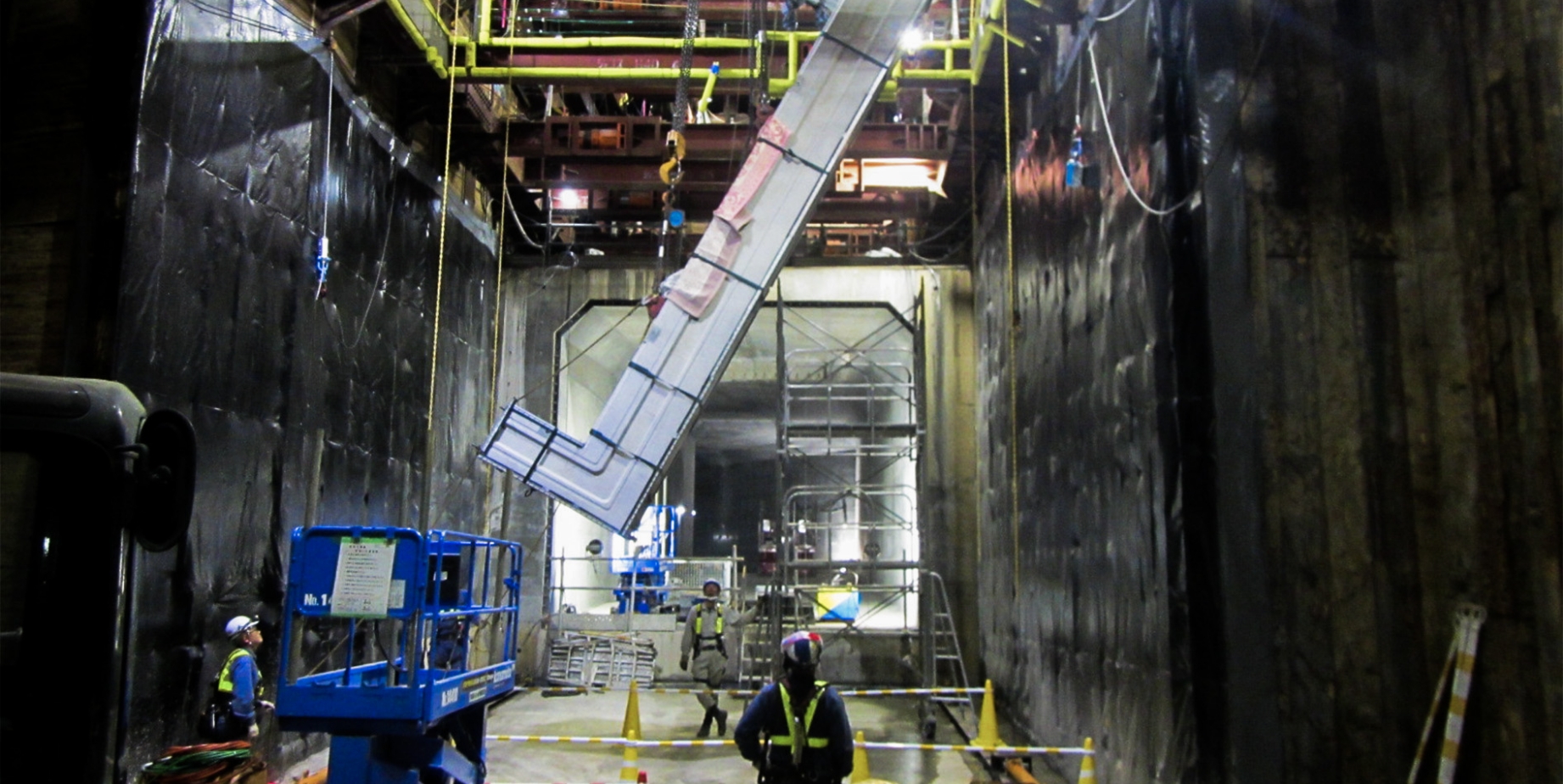

時弘:プレキャストの設計自体は、弊社にも専門的なノウハウを持つ人間がおり、それほど難しいものではありませんが、幅が狭い立坑の中にどうやってコンクリートブロックを降ろすのかといった点で頭を悩ませました。

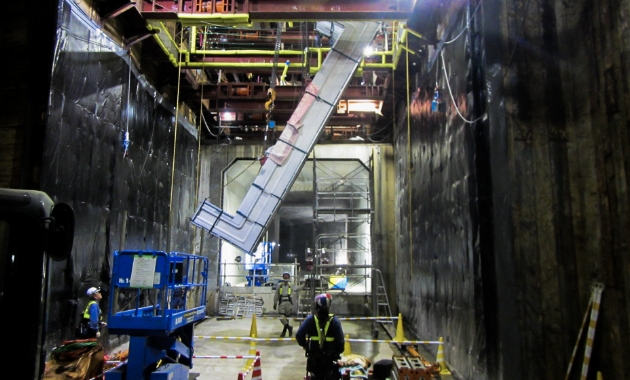

中原:ロの字型のコンクリートブロックは4つに分割して運び込みますが、それでも1体が約15tにもなる大きさです。地下に吊り下ろす際に途中で回転させたり、まるでパズルゲームのような作業で、熟練の操作技術が必要です。作業は夜間に三車線拡幅規制して行いますが、吊り下ろしが上手くいかず作業が止まってしまうと、夜間に完了できなくなってしまいます。だからこそ極力現場での判断はなくす事前のシミュレーションが大事です。

中原:図面と実際の現場は全く同じではないので、3Dスキャナで工事エリアの点群データを計測し三次元モデルを構築。どのような手順で4分割した部材を据え付け、組み立てるのか、据え付け業者と一緒に徹底的にシミュレーションしました。

時弘:プレキャスト部材は隙間なくぎっしり設置していくのですが、最後の中央のピースを収める時に余裕が全くありません。最後のピースが想定通りちゃんと収まるのか心配で。

中原:ガイドレールに沿ってPCa部材を据え付けていく方法で、ずれないようにしっかり設置していきます。PCa部材を隙間なく正確に納めるのは簡単なことではありませんが、最初の1ピースが予定通りになればその後もスムーズに進むと思います。施工は事前の計画と、そして最初の一歩が肝心ですから。

中原:URT工法の採用実績が当社にあまりない中で、各所と協議しながら、計画の立案から施工まで進めるのは大変でした。現業だけでは問題を解決できないので、技術部や設計部の方も一緒に打ち合わせに出ていただき、その場でひとつずつ問題を解決できたことが大きかったと思います。

時弘:設計が現業と一緒にプレキャスト工場に行ったり、協議の場に出かけたりすることは、これまでにあまりなかったので新鮮でした。

中原:URT工法では全長34.5mのエレメントの筒をコンクリートで充填していくため、高流動コンクリート※を使用しました。二十数年前のシミズの実績を参考に配合を決めて打設計画を立てました。その実績だけでは先方も不安になるため、コンクリートグループのメンバーに同行してもらい、お客様との協議に臨みました。現場が始まってからも多くの力添えをいただきました。

安藤:これまでも建築と土木が一体となった再開発プロジェクトに関わってきましたが、このプロジェクトでは入札時から土木の技術系責任者として参画し、改めて協議の大変さを実感しました。森ビルさんをはじめとする発注者さんや各協議先、他工区の関係者の皆さんと関わっていく中で、どういう説明をすれば納得してもらえるだろう、安心してもらえるだろう、といったことを考えながら協議を進めてきました。今回どのような手順で技術検討を行い、協議を進めていったかを時間軸も含め記録に残しました。今後の同種工事の参考になれば、と思っています。

時弘:現在あちこちで再開発プロジェクトが進んでいますが、駅と直結した地下通路が必要になる時は土木の出番です。今回ワンチームとなり取り組んだ経験を活かしていきたいですね。

※高流動コンクリート: 流動性が高く、振動・締固め無しで型枠内に充填できるコンクリート

再開発プロジェクトに付随する、駅直結の地下通路。その計画、施工にあたっては、たくさんの関係者との協議が発生する。現業だけでなく設計と技術が一体となりワンチームで取り組むことが、早期の問題の解決や関係者の安心感の醸成につながる。

Profile

中原 和也

麻布台ヒルズ(虎ノ門・麻布台プロジェクト)

土木工区 主任

入社年:2020年

主な業務:六本木一丁目駅連絡通路設置工事

Profile

安藤 陽

土木東京支店 土木技術部

主査

入社年:1994年

主な業務:都市土木工事の仮設計画・

設計、各種協議

Profile

時弘 みどり

設計部

主査

入社年:1988年

主な業務:都市土木構造物の設計