靖國神社拝殿耐震補強工事

〜靖國神社拝殿耐震補強工事についてご紹介します。

靖國神社は、1869(明治2)年に創建の招魂社を前身として、1879(明治12)年に現在の社号に改められました。拝殿は、1901(明治34)年に造営されました。

本工事では御創立150年記念事業の一環として、拝殿の耐震補強を行うことなり、耐震要素として必要な長押及び小壁、小屋裏の補強工事を行いました。

耐震補強前の拝殿内部

工事に際して、参拝者や神社関係者の通路確保のため動線に配慮し、拝殿南側に仮囲い・ゲート・潜戸を設けました。正面側には作業員の姿が見えないよう目隠し足場を設置。組立の際には、参拝者が拝殿向拝より本殿を見ながらご参拝できるよう正中部分を空けることとしました。

参拝者から作業が見えないよう目隠し足場を設置

内部の柱をつなぐ三角形の長押が耐震要素として弱かったため、新材を接木し四角形の矩形にし新たに構造材として働くように改良しました。

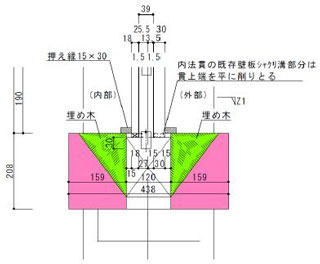

既存の長押(ピンク)に新材(緑)を接木し矩形にする

既存長押は一度取外し、矩形化した長押を取付け

外部と内部の長押同士は引独鈷(釘や金物を使わず材と材をつなぎ合わせる工法)で固定しました。

2つの長押を引独鈷でつなぐ

柱と長押の接合部は和釘の2本打ちとしました。打込みは、ベニヤ板で長押部分の養生を行い、ハンマーだけでなく、単管杭打機を利用しました。

ハンマーを用いて和釘の打込みを行う

柱に対して長押を取付け、接合部を固める必要があるため、伝統的な和釘を使用することとしました。和釘は新たに220本制作しました。

鋼材の加熱・延伸を繰り返し頭部の形を整え完成させる

小壁に使用する耐力壁板材や化粧板には、奈良県の吉野桧材を使用しました。人工乾燥直後の含水率や節の有無等を入念に検査し約800枚選定後、加工作業を行いました。

材料加工検査の様子

小壁は、縦張りの既存の板を再利用し、補強材として耐力板を納めました。

耐力板は横張りで納めダボでつなぎせん断耐力を高めた

耐力板の上に古色塗装を施した新規化粧板を張り、耐震補強工事前と見た目が変わらないようにしました。既存の板(30mm)に耐力板(39mm)、化粧材(18㎜)を取付けたことで、既存壁の倍以上の厚みを持たせた補強としました。

新規化粧板を縦張りで一枚ずつ取り付けていく

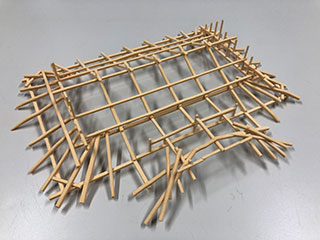

火打梁の補強に際しては、事前に小屋裏内を3Dスキャンで計測しました。このデータから補強計画検討用の図面と3Dプリンターによる模型を作成し、施工計画を立案しました。

3Dプリンターで作成した小屋裏模型

小屋裏の既存火打梁(斜めに組まれた梁)に付けられていた鉄製ボルトには錆が発生していたため、羽子板金物を用いて側面よりコーチボルトを取り付け固定しました。

懐が狭く機械が入らないため羽子板金物を使用

火打梁のない箇所には、新たに補強材として作成し取付け。四隅に固定し、構面の一体性を高めました。

新たに取付けられた火打梁

鉄骨等に頼らず、日本の伝統木造建築の構造特性を活かしたため、竣工後も使い勝手や内外観の見た目を変えることなく完成させることができました。

目隠し足場を取り拝殿が公開された

施工データ

| 名 称 | / | 靖國神社拝殿耐震補強工事 |

|---|---|---|

| 所在地 | / | 東京都千代田区 |

| 設 計 | / | 株式会社木内修建築設計事務所 |

| 規 模 | / | 延床面積 366.94m2 地上1階 |

| 構 造 | / | 木造 |

| 竣 工 | / | 2021年4月 |