1.BCP計画 インフラ備蓄量

災害時には、3日分の電源、上水、雑用水、排水能力を確保する計画となっています。

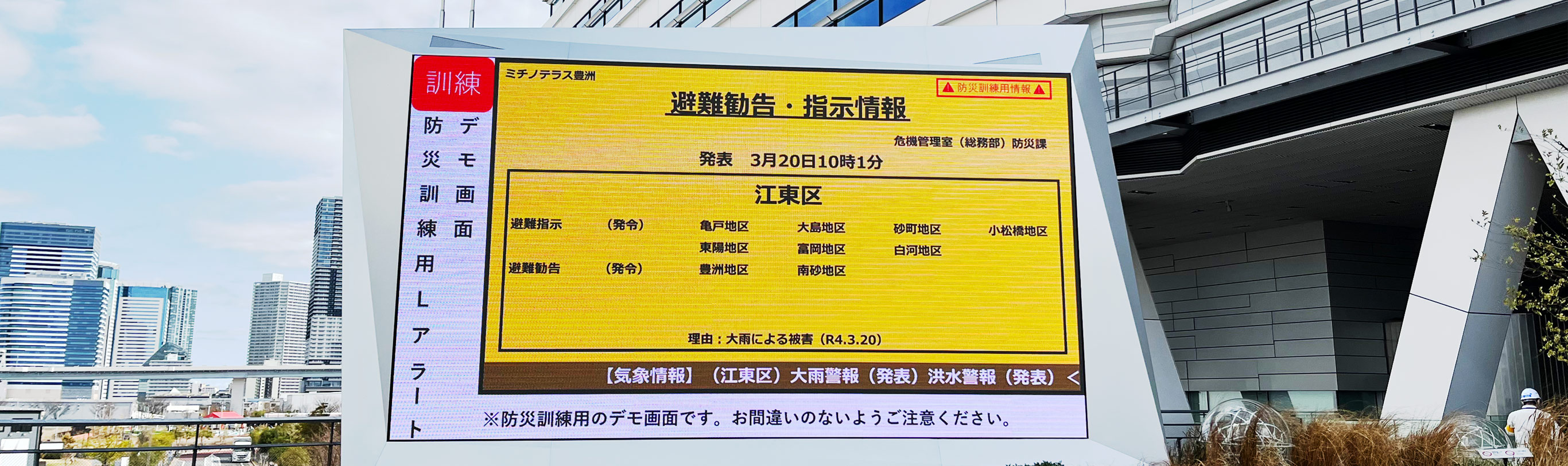

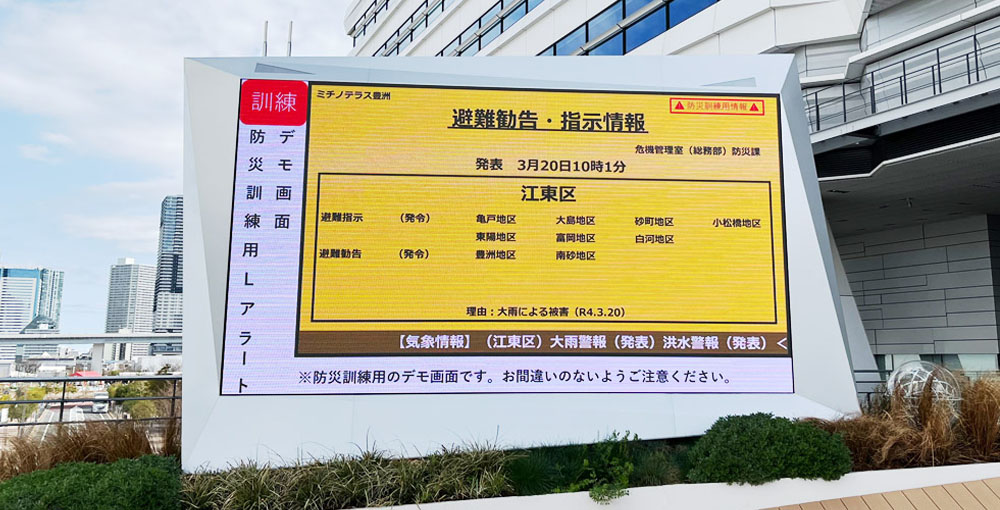

ミチノテラス豊洲は、防災時の避難場所としての機能を各所に備えています。

災害時には、3日分の電源、上水、雑用水、排水能力を確保する計画となっています。

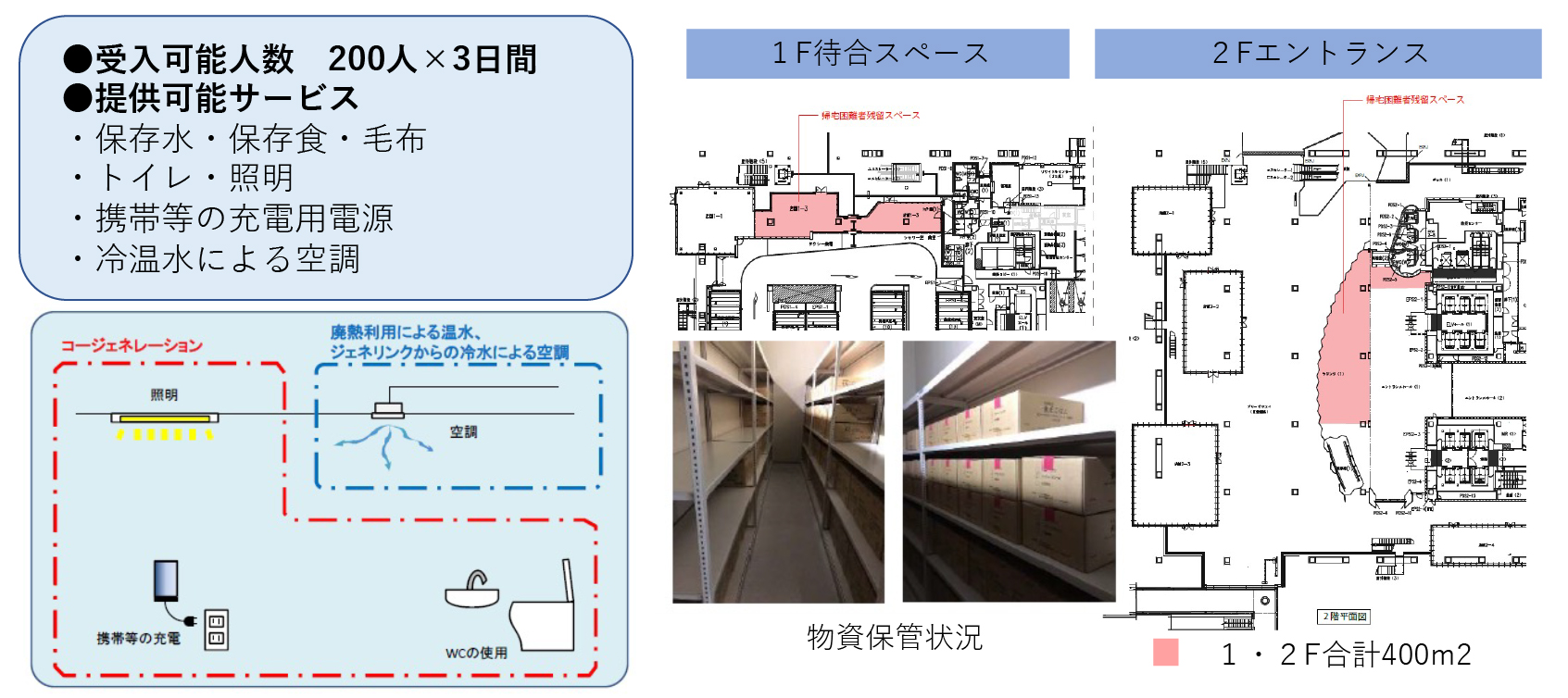

コージェネレーションシステムからの電力および廃熱利用による冷温水の供給により、以下のサービスを、災害発生から3日間提供可能できます。

※ホテル棟では、宿泊客が一時待機(48H)できるように、非常用電源・空調・トイレの使用可能なスペースを用意。

災害時、下水本管へ排水可能な場合には、外部に設置してあるマンホールに簡易便器を設置し、トイレとして使用することができます。

非常時の備えとして、マンホール用の便器、テントを1Fの備蓄倉庫へ保管しています。(各5台)

燃料電池⾞(FCV)や電気⾃動⾞(EV)が動力源としている電気を⾮常時・災害時⽤電源として使用することができます。

また、FCVやEVの電源を可搬型外部給電器に接続し、電源⾞接続盤(電源コード組込み)を介して1・2階のコンセントへの電力供給が可能です。

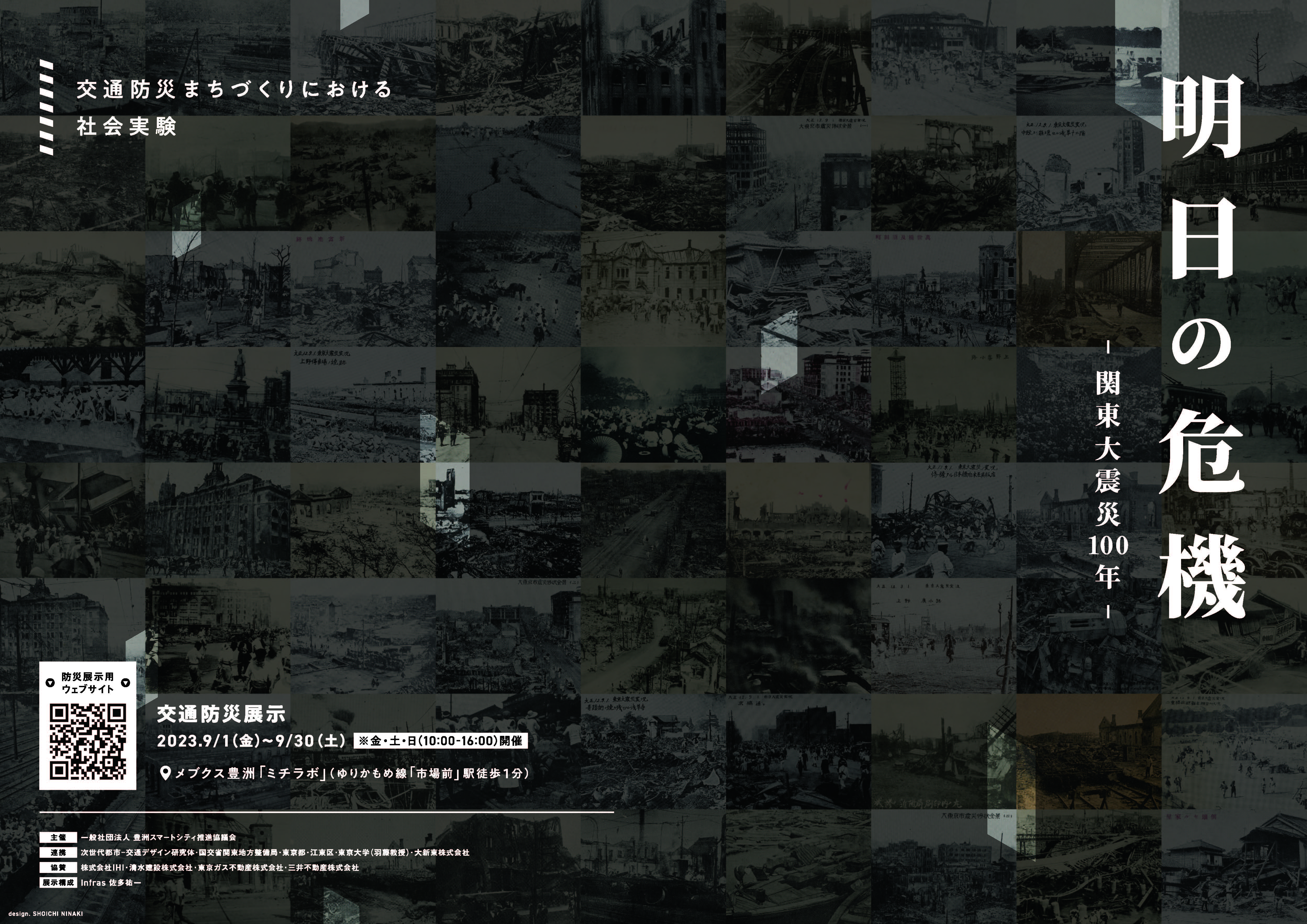

2023年9月1日~9月30日

2023年9月1日~9月30日にかけ、交通防災まちづくりにおける社会実験「明日の危機-関東大震災100年-」を行いました。

1923年9月1日に起こった関東大震災は、多くの犠牲と都市の破壊を私たちにもたらしました。あれから100年。今回で3回目となる社会実験では、ミチノテラス豊洲の「ミチラボ」にて関東大震災を振り返り、臨海部の重要性を学び、現状の都市を見つめ、将来の災害対応策までをまとめた防災展示を行いました。また、大新東株式会社と連携した、水害時にバスを活用した事前避難訓練も行いました。

明日の危機~関東大震災100年~ 水害時事前避難シミュレーション(2分43秒)

2022年11月17日~12月17日

2022年11月17日~12月17日にかけ、交通防災まちづくりにおける社会実験「明日の危機―首都直下地震編―」を行いました。

1923年9月1日、残暑厳しい真昼の東京をマグニチュード7.9の強烈な地震が襲いました。東京は関東大震災からもうすぐ100年の節目を迎えます。 今回で2回目となる社会実験では、ミチノテラス豊洲にある「ミチラボ」にて東京臨海部で首都直下地震が起きた場合の被害状況・対応策を展示し、交通防災ネットワーク整備の重要性を「KO-TO防災ステーション構想」と題して提案しました。また、国土交通省、東京都、江東区と連携し、首都直下地震を想定した帰宅困難者の避難訓練も行いました。

明日の危機~首都直下地震編~ KO-TO防災ステーション構想(2分12秒)

2022年3月5日~3月30日

2022年3月5日~3月30日にかけ、『交通防災まちづくりにおける社会実験』を行いました。

東京都江東区には海抜ゼロメートル地帯が広がっており、荒川や江戸川の 大規模水害時には甚大な被害が予想されています。特に江東区砂町、大島周辺は荒川の破堤により、予想浸水深が3m以上(1階分高さ相当)、一部地域では5m以上になると予想されています。 東京大学と豊洲スマートシティ推進協議会では3年間にわたり社会連携講座にて、臨海部における交通防災まちづくりの在り方を検討してきました。今回の社会実験はその集大成として、広域避難と三つの拠点による防災展示を行いました。