熊本県・熊本大学病院・清水建設株式会社の3者で包括連携協定を締結

~災害時の地域医療レジリエンス向上を目指す~

清水建設(株)はこのほど、熊本県・熊本大学病院と3者で熊本県地域包括連携協定を締結しました。

清水建設ではこれまで、熊本県・熊本大学病院と共同で、「人吉球磨地域災害医療連携検討会」を開催し、災害時にも地域の医療提供体制を維持し医療活動を継続するためのタイムライン策定と運用について取り組んできました。検討会では人吉球磨地域の関係医療機関、消防組合、県や市の土木部と防災部局、さらに国土交通省河川管理者など官民学の全29機関が参画しています。

このたびの熊本県地域包括連携協定の締結により、この活動をより活性化し、熊本県の地域医療レジリエンス向上に寄与します。

左から笠岡教授(熊本大学病院)、平井病院長(熊本大学病院)、木村知事(熊本県)、堤代表取締役副社長、藤本常務執行役員

取組み事項

- 災害時の医療救護活動における地域連携の推進

- 水害に関わる情報の収集及び分析

- 情報共有の方法やツールについての検討

- その他、地域の災害医療連携の推進に関すること

背景

人吉球磨地域では令和2年7月豪雨により、この地域に所在する多くの医療機関においても、建物の浸水や通信手段の途絶などにより医療活動に混乱が生じました。このような経験を背景として、災害時の地域医療のために関係機関が迅速に連携し効率よく支援活動を展開できる体制づくりの重要性が認識されました。

そこで清水建設は、水害時の地域医療連携の推進を人吉保健所に提案。これを契機として熊本大学病院、地元医師会、人吉医療センターらとともに人吉球磨地域災害医療連携検討会を立ち上げ、人吉市や近隣町村の地域コミュニティの連携を図り「自助」「共助」「公助」による地域医療レジリエンス向上をめざす取り組みを開始しました。

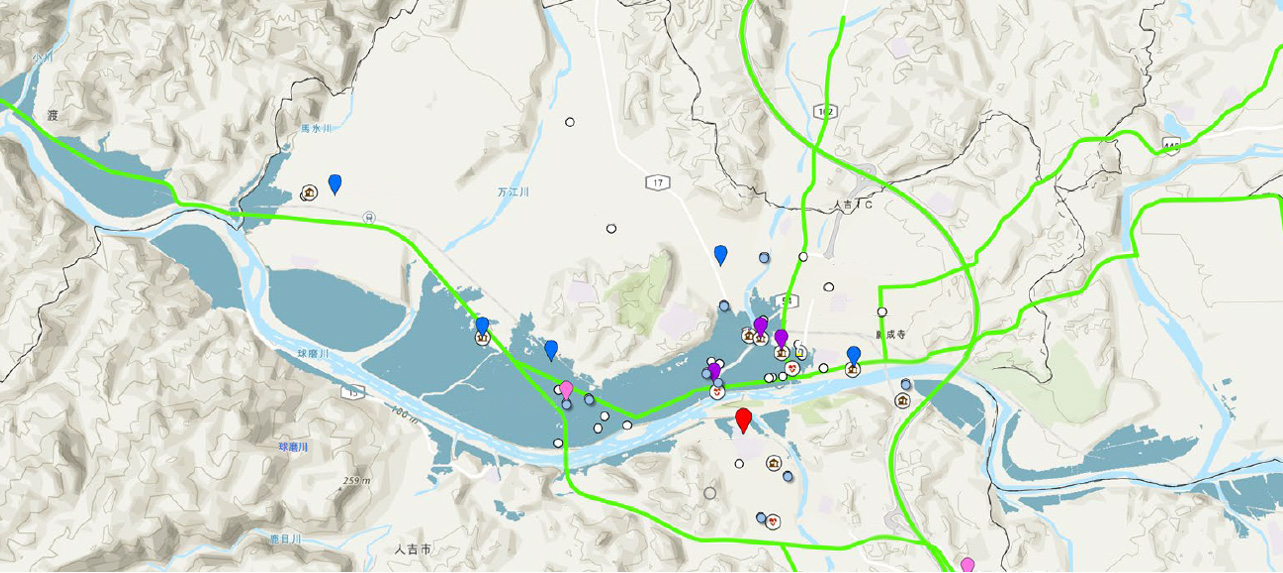

図1

令和2年7月豪雨の浸水域と医療福祉施設の重ね合わせ図

令和2年7月3日からの大雨による浸水推定図の浸水範囲の輪郭線(国土地理院)

※これらのデータは、国土地理院が7月4日15時までに収集したSNS画像、国土交通省災害用ヘリコプターが7月4日15時頃に撮影した画像及び標高データを用いて、浸水範囲を算出したものです。実際に浸水のあった範囲でも把握できていない部分、浸水していない範囲でも浸水範囲として表示されている部分があります。(2020年7月4日20時作成)

令和2年7月豪雨時 防水板越しの患者搬入 人吉医療センターより提供

2024年から人吉球磨地域災害医療連携検討会をスタート

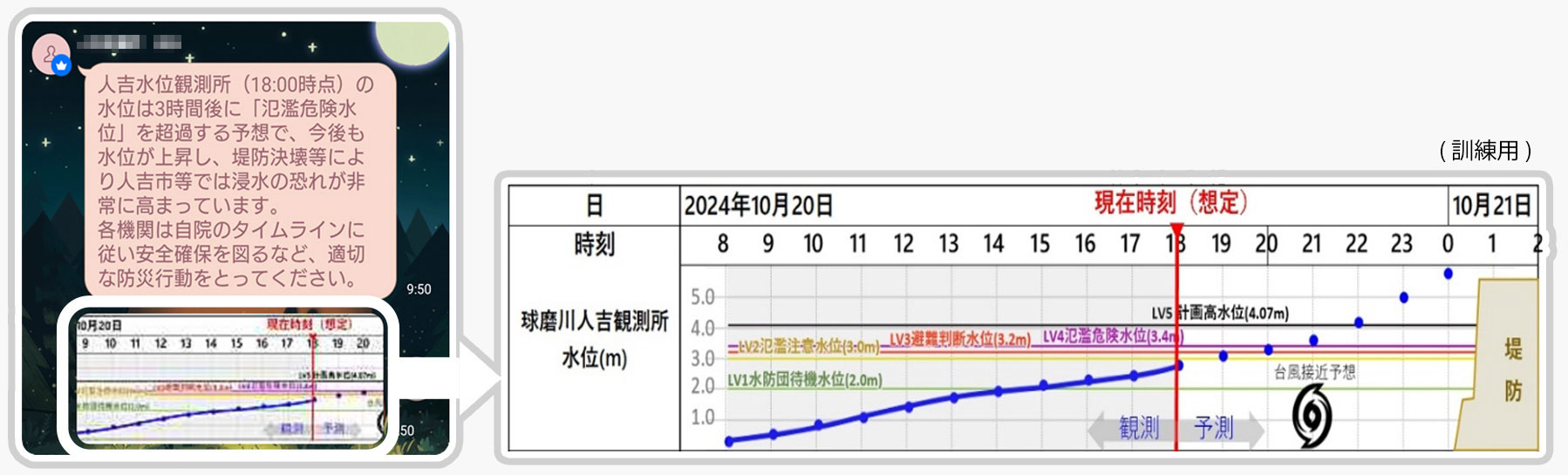

令和6年度は、災害時の医療連携を目的とした地域連携タイムラインの計画と運用を目指し、全6回の検討会および防災訓練を実施。タイムラインに必要な防災行動の洗い出しについて参加機関によるワークショップのほか、気象・河川に関する講義なども行いました。令和7年度は、風水害に関する知識習得と併せてタイムラインの実装に向けた具体的な運用検討などを行います。

50名以上が参加. 河川管理者から警報レベルと球磨川水位などについて説明

医療機関、消防組合、医師会、薬剤師会などが集まり、水害時の事前の防災行動について討議

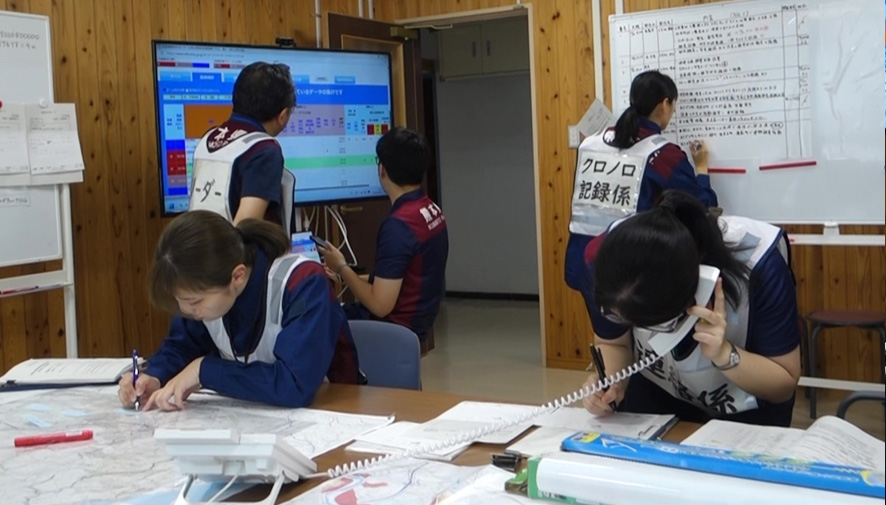

タイムラインを活用した防災訓練の実施

令和6年10月 人吉市総合防災訓練に合わせて、本検討会で計画した地域連携タイムラインを試行しました。

様々な情報の収集に努める様子(人吉保健所)

周辺道路の通行情報を収集・整理し、各医療機関への支援を検討する様子(人吉保健所)

集約した道路情報を医療機関と共有

各医療機関の状況をEMISで確認するDMAT隊員(災害拠点病院 人吉医療センター)

気象や河川に関する公的機関からの公開情報を地域の参加機関が共有。今後の河川氾濫の危険に備えた「自助」「共助」のための防災行動に繋げる。