ABOUT STORY

混沌とした現代社会で働き、生きていくすべての人に必要なアントレプレナーシップ教育の真価に迫るべく、今回は、“ピーター・ドラッカー最後の生徒”としても知られる、バブソン大学 アントレプレナーシップ准教授 山川恭弘氏をゲストにお迎えしました。

記事の最後に山川先生の直筆サイン本プレゼント企画のご案内がございます。

記事のご感想を添えて、ぜひご応募ください。

こちらの記事は特別対談記事

「未来を切り拓くすべての人に、アントレプレナーシップを:後編」です。

2025/10/28

9 min read

5. なぜ共創が必要なのか?

自分の視野に囚われず、多様な人と共創する。

佐藤:山川先生の著書の中では、新しいことをどんどん試し、変化を恐れないポジティブで動きの速い「CHAOS(混沌)なアメリカ社会」と、みんなで協力し、調和を大切にしながら、じっくりと物事を進める変化が比較的ゆっくりな「COSMOS(秩序、調和、ハーモニー)を重んじる日本社会」の対比が登場し、どちらの違いも受け入れた上で相互尊重し、学び合うことが重要であると述べておられますね。

山川:CHAOSが正しいか、COSMOSが正しいかという議論ではなく、ただ違いがあるというだけなんですよね。おそらく日本の中でも、さらに言えば清水建設の中においても、部署によって協調性を重んじたり、一方で出る杭を歓迎したりと違いがあるでしょう。だからきっと、この両方の性質を行き来することが重要なのだと思います。

佐藤:私も、CHAOSかCOSMOSかは場面によって違うと思います。何かアイデアを出さなければならない時にずっとCOSMOSの状況で一人ひとりが話していても議論はまとまらない。いろんな人がいて、それぞれの意見を融合させていく状況がイノベーションを生んでいく。だからこそ両方の感覚を行ったり来たりすることが必要です。

山川:おっしゃる通りですね。例えばイノベーションには「現状を深める(exploitation)」と「新しい領域を探る(exploration)」の両方が必要で、その行き来(両利きの経営)が重要だという考えがあります。

佐藤:なるほど。現状を深めつつ、新しい領域も探る「両利きの経営」が重要だと。日本の企業文化では、この変化への対応をどのように捉えているのでしょうか?

山川:日本の経営者には「不易流行」を掲げる人が多いですが、それは会社として変えてはいけない価値観や文化(ミッション・ビジョン・バリュー)があるから。しかし時代はイノベーションを求め、変わらないものを守るためには変わっていく必要があります。まさに「温故創新」ですね。ダーウィンの進化論になぞらえれば、生き残るのは強者や賢者ではなく、環境に適応できる者。企業も同様に、変化すべき部分を特定し、変革を推進する部署や人材(チェンジメーカー)が必要です。NOVAREは、その変化をリードする役割を担っていると言えますよね。

佐藤:もう一つ、著書の内容からお伺いしたいのが、多面性の話です。「自分が見ているものは、もしかしたら“部分”かもしれない、という仮説を持つことが大事」とありましたが、私も同じように考えていて、私の場合はルービックキューブを思い浮かべます。たとえ私の方向から真っ白に揃っているように見えても、他の面はぐちゃぐちゃに乱れている可能性がある。みんなで考えて回していかないと、すべての面が揃うことはないし、たとえすべての面が揃わなくても、お互いに理解し合えていれば、それは対抗関係ではないですよね。一つひとつの問題・課題って立体化していて、こちらからもあちらからも見ないと全体像がわからない。自分の見ている部分にとらわれず、多様な人と共創する意志が重要なんだと、先生の話を聞いて改めて感じました。

山川:うれしいです。すごく良い例えなのでどこかで引用させてください。笑

佐藤:私の失敗談で言いますとね、ある時に食品系のスタートアップの方々とお話したんですが、建設と食品はあまり関係がないだろうな、と思い込んでいたんです。後日その企業がとある賞をとったとニュースで知り、その内容を見ると、地球温暖化を抑制するための取り組みでした。私たちが目指す「地球環境に配慮したサステナブルな社会の実現」と実はつながっていたのですが、当時の私の視座が低すぎて、もっとお話しておけばよかったと後悔しました。

山川:振り返ることが大事だと思うのですが、おそらく本質的な失敗は、佐藤さんお一人で考えてしまった点ですよね。いろんなメンバーが多様な視点で話し合えば、先ほどのルービックキューブのようにいろんな面が見えたはず。

佐藤:おっしゃる通り。そんな失敗を踏まえて、NOVAREでは多様な人・組織とどんどん関わっていきたいと考えています。直接関係のない業種であっても、同じ夢を掲げ、同じ方向を見ていれば、共創は加速していくはずです。

新しいものを孵化させるインキュベーション的なイノベーションもあれば、それぞれの要素を寄り集め統合していくインテグレーション的なイノベーションもある。昨今の日本では前者の方が強くなっているように思うのですが、私は今こそインテグレーション的イノベーションが必要なのではないか、と思うんです。

山川:大事ですね。それこそイノベーションの定義からスタートしてしまうのではなく、目的を「世界が良くなること」とするならば、どんな変革もイノベーションとして歓迎できるはず。ここNOVAREもオープンイノベーションの場として開かれていますが、この先でどんどんつながりが多様化していって、ゆくゆくは「清水建設って何の会社だっけ?」というくらい企業価値が拡大していくのも素晴らしいと思います。建設業としての温故を保ちつつ、世界が良くなるイノベーションを推進していく企業。そんな進化の兆しを感じました。

6. 一歩踏み出す。

「未来をつくる」ビジョンで企業価値が決まる。

佐藤:私はNOVAREで数多くのスタートアップ企業とつながっていますが、みなさんまさに今、一歩踏み出そうとされているのを感じます。われわれもそんな方々と一緒にいると、一歩踏み出せる。既存のかたちから出て、もっと違う考えや技術を学んでいけます。

山川:私もぜひNOVAREに紹介したい人たちがたくさんいますよ。「一歩踏み出す」ということについてですが、本当はより重要なのは二歩目なんです。一歩踏み出した後にやめたという人もいますし、次の足を前に出せるかどうかは、その時の環境次第。周りにいる人たちが引っ張ってくれるか、後ろから押してくれるか、その環境がビジネス、プロジェクト、人を育てると思っています。賛同だけではなくて建設的な批判もしてくれるような、信頼できる仲間がいることで次の一歩が生きていく。だから環境づくりというのは大事ですね。

佐藤:NOVAREではいろんな活動をしていますので、例えば一つの課題に対していろんな国から情報が入ってきたりします。そうやって社会的な資本がどんどん広がっていけばいいなと常に思っています。すぐには結果に結びつかないかもしれませんが。

山川:リターンとかキャッシュとかビジネスモデルとか、マネタイズに関する質問は必ず投資家から問われますが、短期的なキャッシュフローにこだわらず「未来をつくる」ことに主眼を置いているスタートアップも多くいます。短期的に収益が生まれなかったとしても、後々経済的価値は生まれるのが分かっている。だから信じてやる。ビジョンで企業価値が決まる時代が来ているんです。

佐藤:そんな未来をつくるスタートアップ企業に「まずNOVAREに相談してみよう」と思っていただけるような、ここであれば一緒に課題解決の未来に進めるというような、そんな存在になりたいですね。

山川:What do I knowよりもWho do I know、「誰を知っていますか?」ということがより一層大事になってくる社会で、人が集まるネットワークを信頼できる会社が作り上げていくというのはすごく価値があると思います。お金が見えないとなかなか挑戦できないことですが、結局はそういう出会いから素晴らしいものが生まれていくのですから。

7. 自らを律する。

「正しい善」がアントレプレナーシップには必要。

佐藤:山川先生の著書には「温故知新」、「論語」といった言葉が登場しますが、NOVAREのコンセプトの「温故創新」、そして渋沢栄一の「論語と算盤」との親和性を感じていました。アントレプレナーシップの教育者として、山川先生がこれらの言葉を強調された意図を改めてお聞かせいただきたいです。

山川:アントレプレナーシップが起業だけを指す精神ではない、というのは最初にお話ししました。いろんな種類があって、例えばCorporateやSocialという分け方もあるのですが、一方で、Productive(生産的)なアントレプレナーシップとUnproductive(非生産的)なアントレプレナーシップがあるんです。チームをつくって、いろんな挑戦をして、課題解決をして、価値を生んでいく…となると、実はテロリズムや詐欺などの組織犯罪も、アントレプレナーシップに当てはまってしまうんです。たとえ発想として画期的であったとしても、これらは世の中のために役立つアントレプレナーシップじゃない。

佐藤:なるほど。アントレプレナーシップには生産的なものと非生産的なものがあり、その区別が重要だということですね。特に日本では、どのようなアントレプレナーシップ教育が必要だとお考えですか?

山川:いろんな議論がありますが、起業家はやはりProductive(生産的)でなければならないと思います。今日本ではスタートアップやイノベーションについての推進施策が多数進行し、多くの予算が確保されていて、それは他国に例を見ないほど素晴らしいことです。しかし、単純に「みんな起業家になれ!」ではなくて、より一層しっかりとした倫理観を持った、生産的な起業家教育をしなければならない。20~30年前はビジネススクールでリーダーシップと共にモラリティを教えるのが通例でしたが、いつの間にかなくなっているのが今。だから私は、それがまたリバイブしてくると思っています。

佐藤:現代の経営者の中では、倫理観をどのように捉えているのでしょうか?

山川:企業のマネジメント層を対象としたエグゼクティブエデュケーションで「経営者としてあなたが重んじるキーワードは何か」と問うたことがあります。出てきたキーワードを20から10、5…と絞っていくと、みなさん最後に残るのがほぼほぼIntegrity(誠実さ、真摯さ、高潔さ)なんですね。裏を返せば、これが一番難しいから、自分を律する意味でも必要とされているのだと思います。

佐藤:清水建設のコーポレートメッセージは「子どもたちに誇れるしごとを。」ですが、まさに今おっしゃったことと通じますね。

山川:その通りですね。実際にはいろんな制約があったり、行動に結びつくインセンティブが必要だったりと、Integrity(誠実さ、真摯さ、高潔さ)だけで貫き通せるわけではありませんが、「わが社として子どもたちに夢を与えなければならない」という覚悟を示す意義はあると思います。

古き良きもの、普遍的なみんなが知るべきこと、「人として正しい善」がアントレプレナーシップには必要ですね。

8. NOVAREへメッセージ

Have the courage to fail,

Have the courage to follow!

佐藤:本日はいろんなお話を聞かせていただきありがとうございました!われわれの考えていることが先生のお話とつながり、より明確に、より強くなったように感じます。最後にNOVAREへメッセージをいただけますか?

山川:総じてポジティブな驚きの連続で、施設の中も外も、見て回るだけで私自身たくさんのアイデアが浮かびました。ぜひ今あるものを完璧と思わず、この先を考えてほしいと思います。ビジネスやアイデアもネバーエンディングで、建物もそうですが、維持するだけじゃなくて、もっとより良いものを同時に考えていくのがプロですよね。

あとは、ご紹介いただいたKPIに「失敗を恐れない環境づくり」とあったように、本当に勇気を持って失敗してほしい。Have the courage to fail!あとはHave the courage to followですね。業界の中では当然トップランナーがいてリードしていくわけですが、しかし、リーダーだけではムーブメントはつくれません。リーダーがただ単に走って行ったとして、パッと後ろを振り返った時、誰もついてきてなければ、それはただの散歩ですから。みんながリーダーでも、フォロワーがいなければ動きは生まれないんです。だから、勇気を持ってフォローする。業界1位であっても、大手であっても、世界一であっても、勇気を持って誰かをフォローする。きっとこれまでの清水建設は引っ張る側が多かっただろうなと思うので、あえてHave the courage to failとHave the courage to follow。この2つのメッセージを送ります!

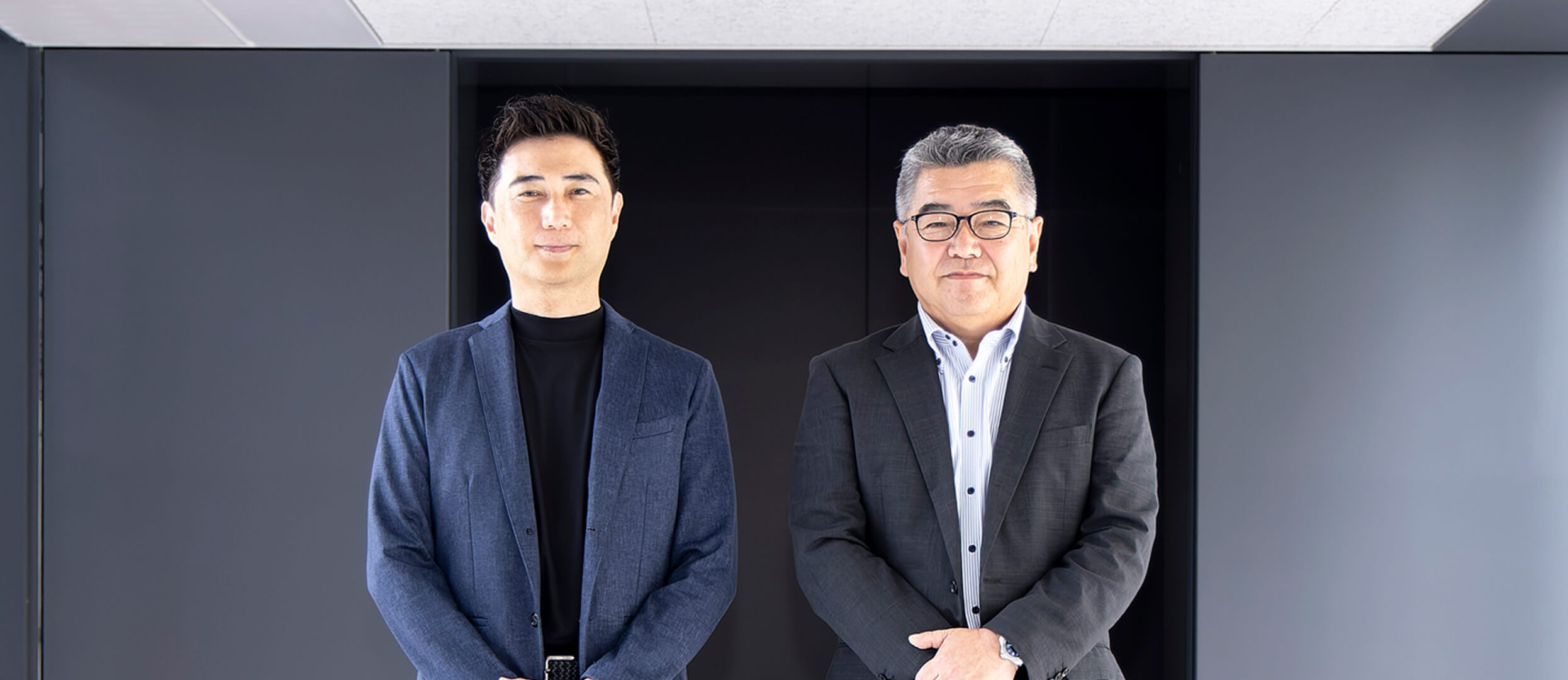

山川 恭弘 氏

バブソン大学 アントレプレナーシップ准教授

ピーター・ドラッカー経営大学院にて経営学修士課程修了(MBA)。テキサス州立大学ダラス校にて国際経営学博士号取得(Ph.D.)。10年間エネルギー業界にて大企業での新規事業開発やスタートアップ設立の経験を持つ。現在は起業・経営コンサル、ベンチャーのアドバイザリー・ボードも務める。著書:『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』他。

佐藤 和美

清水建設 執行役員/NOVAREヴァイスエグゼクティブコンダクター

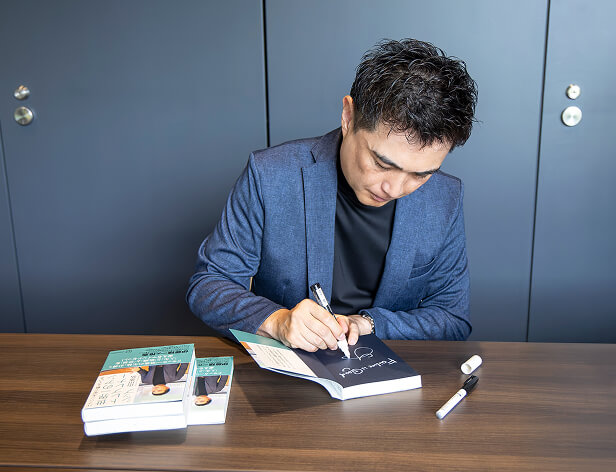

山川 恭弘氏 直筆サイン本

プレゼントのご案内

本対談の軸となった、山川恭弘先生の新刊

『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』。

ご高覧いただいた皆さまへのお礼として、

直筆サイン入りの特別な一冊を、

抽選で5名さまにプレゼントいたします。

山川先生の歩みと実例が息づく貴重な一冊です。

ぜひこの機会にご応募いただき、お手元でご堪能ください。

応募期間 10/28〜11/11 まで