ABOUT STORY

社会課題の解決や、新たな事業創出の手段として注目を集める「オープンイノベーション」。

NOVAREにおいても、多様なパートナーとの共創によって次々と新たな価値が誕生しています。

なぜ今、時代はオープンイノベーションを求めるのか-。本記事では、オープンイノベーションの本質に迫るべく、新規事業家の守屋実氏をNOVAREにお迎えし、NOVAREエグゼクティブコンダクター大西と対談いただきました。

「新規事業を必ず生み出す経営」などの著書で知られる守屋氏は、NOVAREの価値をどう捉えたのか、そしてオープンイノベーションにおいて大企業が持つべき「やる力」とは? ぜひ最後までご覧ください。

2025/04/15

5 min read

1. NOVAREが目指す未来とは

新たな価値を創り、未来へつなぐ。

中島:守屋さんには先ほどNOVAREを見学いただきました。まずはオープンイノベーションによって開発を進め、NOVAREに実装されているシステムの実例について、大西さんからお話いただけますか。

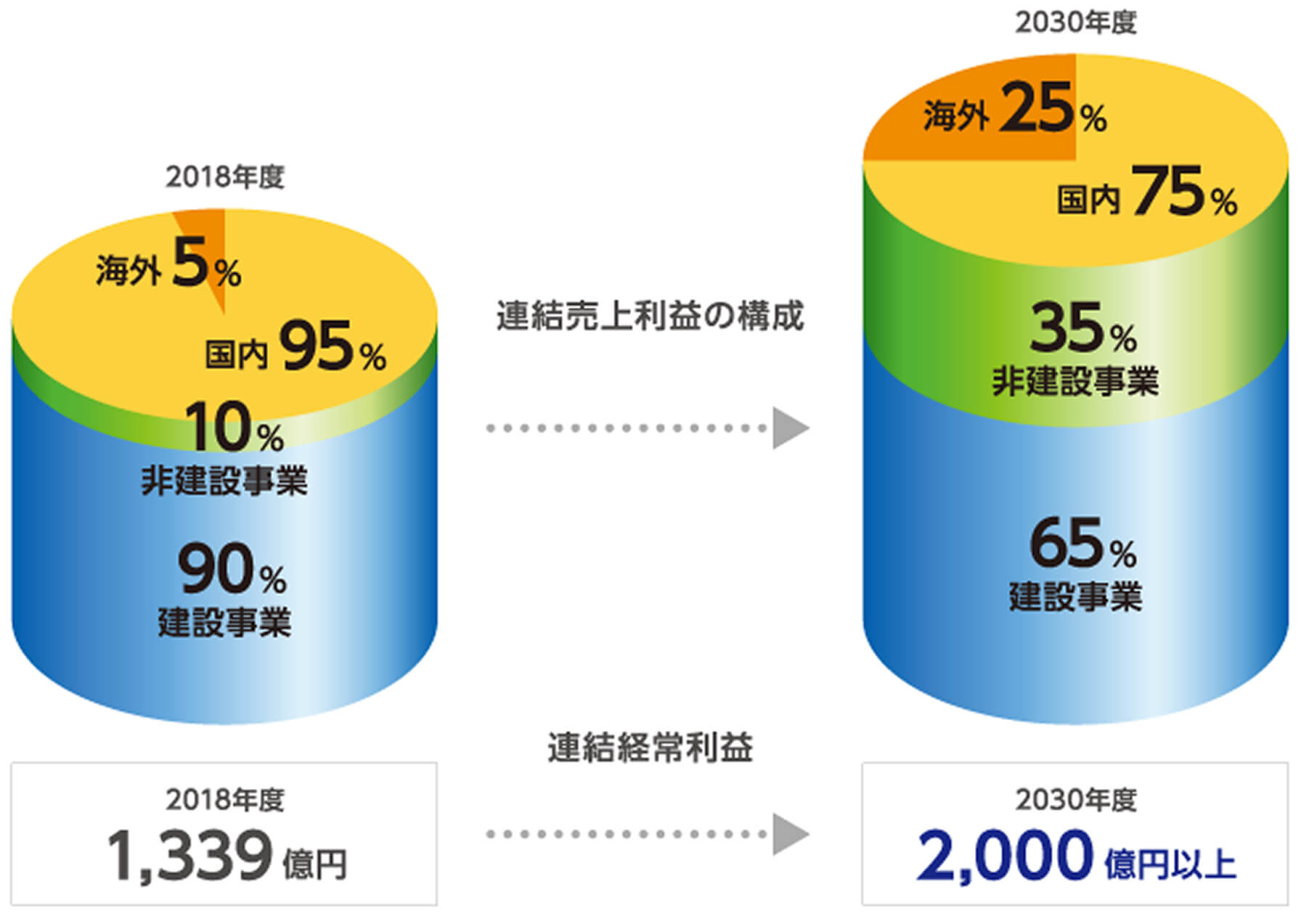

大西:前提としてお話しておきたいのですが、清水建設はその名の通り建設で成長した会社であり、現在も売上の9割が建設事業です。将来的には非建設事業での売上利益割合を35%ほどに増やしたいという長期ビジョンの下、試行錯誤を重ねていますが、開発した技術を世の中に広く普及させていくことも大きな課題だと思っています。

その中の一つが水素に関わるものです。来るべき水素社会に備え、産業技術総合研究所と10年ほど前から水素を金属に吸着させる実証実験を行ってきました。その成果が『Hydro Q-BiC(ハイドロキュービック)』であり、これは再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて合金に蓄え、必要に応じて水素を取り出して発電する、オンサイト型の水素エネルギー利用システムです。

NOVAREでは実際に稼働させており、室内にある水素プラントをガラス越しにご覧いただけます。従来の考え方ではあり得ない未来のシステムをつくることで、社会に大きく広がるのではないかという予想の下、始めた開発が実を結びました。現在は、外から運んだ水素を受け入れるオフサイト型の設備『Hydro Q-BiC TriCE(トライス)』もできました。しかし、実際にいくつかの企業や熱供給会社などに納品実績があるものの、コスト面などの問題からなかなかスケールできないのが現実です。守屋さんが幾多の新規事業を軌道に乗せてきたご経験から、何かそのあたりにアドバイスいただけるのではないかと、まずは技術開発のお話をさせてもらいました。

守屋:僕ならまず海外を狙うかなと思いますね。どれほど優れた技術であっても、必ずしも日本国内の人が本格的に取り組んでくれるとは限らないので、まずは導入障壁の低い国に話をする。そしてその国の財政にインパクトを与えるぐらいの交渉をし、明確な実績を海外でつくってしまう方が早いと思いました。水素が安定しているのだとしたら、国内にこだわる必要はないのではないかと。

大西:確かに海外は法体系がおおらかな面もあり、日本よりも自由に水素が使える国も存在します。

守屋:今、とある大企業のインフラ開発的な新規事業に参画させてもらっているのですが、その事業の第一歩は、日本ではなくケニアで実施することにしました。なぜケニアなのかと言えば、政府と話がついたから。やるべきことは水素、という明確な目標があるのなら、分かりやすく「魅せる」一個の事例をつくることが一番大事だと思います。ラボベースだと訴求力に欠けるので、やるなら激しく結果を出すことが必要です。スタートアップだとなかなか国レベルでの大技を実現することは難しいのですが、清水建設ならできるはずだし、リアリティがあると思います。

ちなみに、旧渋沢邸で導入されている消火設備も、国境を越えて世界的に必要とされている技術ですよね?

NOVAREに位置する旧渋沢邸

慈雨による旧渋沢邸での放水の様子

大西:『慈雨(じう)』という自動火災検知放水システムですね。NOVAREをつくる際、社長からは「旧渋沢邸は絶対に燃やすな」と言われました。これは一経営者としての考えではなく、日本社会全体が共有する課題です。記憶に新しいもので言えば沖縄の首里城、海外ではノートルダム大聖堂など、貴重な建築物が火災によって一瞬でなくなってしまったという事実は非常に痛ましく、人類にとっての損失です。我々は建設事業によって発展してきた会社ですが、建てるだけでなく、文化財を守り、未来へ引き継ぐ責任があります。文化財の外壁からの火災原因の多くが放火だとされていますが、『慈雨』はAIカメラで怪しい動きを検知して警報を鳴らす、あるいは火種の段階で自動放水・消火することができます。さらに“慈しむ雨”というネーミングからもわかるように、外壁に負担をかけない放水で消火できるよう配慮しています。

『慈雨』適用の初弾が旧渋沢邸となり、すでにさまざまな機関から評価をいただいていますが、こちらもスケールするには法律上の問題などが立ちはだかっている状況です。

守屋:文化財の焼失は非常にショッキングですね。それは国内での需要も高いでしょうし、どんどん実証すればアピールになるのではないでしょうか。模擬放火犯に対して防火チャレンジを行うとか。

大西:現在の消防法には適合していないシステムのため、働きかけてはいますが、法律を変えることはものすごく難しいですね。NOVAREのように私有地で自主設置なら良いのですが。

しかし、制度が整った先も我々にとっては未知の世界。そこへのチャレンジは守屋さんの得意分野ではないかと思います。

守屋:日本の法体系上、参入障壁が高いため、乗り越えるのは非常に困難ですよね。でもそこには大きなビジネスチャンスがあると思います。

僕が参画しているスタートアップに、「花農家と花屋のマッチングプラットフォーム」があります。2020年6月の卸売市場法の改正まで、花農家と花屋の中間には市場と卸があり、花農家は花市場に納品しなければなりませんでした。例えば、四国や九州の花農家が東京の中央市場に花を納品した後、そこから地方の市場や卸を経由して福岡の花屋に納品されたりするのです。「花の命は短い」ということは誰もが知っている事実でありながら、この遠回りな多段階流通経路により、年間で1,500億円もの花が廃棄されていました。これは実に、Jリーグの市場規模よりも大きな額に相当します。僕たちはこの法改正の1年半前から、九州全域の花農家と、福岡全域の花屋をしらみつぶしに回りながら、n対n(多対多)のマッチングプラットフォームを創り上げました。そして規制緩和される時間ぴったりにサービスサイトをオープンし、結果大きな成功を収めることができたんです。

大西:制度を崩した、最初の一突きは何だったんでしょうか。

守屋:一突きではなく、何年もかかりながら段階的に改訂された例でした。旧制度を守りたい人と崩したい人のせめぎ合いがあったのだと思います。

新規事業の成功理由は「まだ誰もやっていなかったから」というのが大きく、たとえ障壁が多くとも、清水建設であればこじ開けられるパワーが十分にあるのではないでしょうか。

『Hydro Q-BiC 』にしても『慈雨』にしても、海外でどうにか実証実験して事例をつくり、日本へというのもありだと思います。

2. なぜオープンイノベーションが必要なのか

大企業が持つべき、「やる力」。

中島:改めて、守屋さんにオープンイノベーションの必要性についてお伺いしたいです。なぜ今、自社単独ではなく、他社や大学、地方自治体、スタートアップなどと連携し、複数の組織で取り組むことが必要なのでしょうか。

守屋:企業が自社単独で解決できる課題は、すでにほぼ解決済みなんだと思います。時代の進化に伴い、現代社会の課題は複雑化、多様化していて、新種の何かであったりもします。単独で取り組むには難しく、他企業や機関と協力しなければ解決できない課題が増えているということだと思います。

個別企業での課題は当然残っているとは思うけれど、結構頑張ってきたはずです。世の中のあらゆる企業がうまく行きそうなことにはすでに手を付けていて、解決はされていると思う。だからこそ残っている課題は、新種だったり複雑だったりで難しい。

大西:我々は何かを改善していくというのはものすごく得意だと思います。少しずつ着実に変えていく力は十分にあり、それはこの先も変わらない。しかし、改善だけでは絶対に手が届かないところがあって、まだ気づいていない課題もたくさんある。だからこそ、オープンイノベーションによって多様な視点を持った人と共創し、たくさんの気づきを得る必要があると思っています。

中島:私は異業種から転職してきた人間なのですが、以前は生活用品などを扱っていました。もっと生活の土台から変えたい、インフラを変えたい、など根本から課題解決できる力が欲しいと思った時に、建設業に大きな可能性を感じました。日本の中で実証していくのは大変ですが、大西さんのお話のように、少しずつでも社会を変えていく力が建設業の土台にある。建設事業者が新規技術を取り入れながら進化し、社会課題に取り組むことには意義があると思います。

その上で守屋さんにお伺いしたいのですが、花のマーケットの話のように、課題への気づき、ビジネスチャンスへの目利き力はどのように鍛えればいいのでしょうか?

守屋:「規制緩和」で言えば国がHPに情報をまとめて開示していますし、緩和以外のイノベーションの種もWeb上の至るところに説明付きで掲載されています。それらを見て、自分が気に入ったものがあればもうやってしまえばいいんじゃないかと。実はこれ、いろんなところで言っているんですが、実際「やりました」という報告を受けたことがありません。要はそういうこと。なんでやらないの?やったらいいじゃんってだけなんです。

例えば僕は日本最大の林檎生産を誇るスタートアップに参画しているのですが、このスタートアップの創業は8年前の2016年です。保守的で難しそうな一次産業で、しかも木に実がなるという事業開始から収穫までに時間が掛かりそうな果樹栽培で、わずか8年で日本一になっている。その事業の特長の一つに「高密植栽培」という生産手法があります。高密植栽培は、小型の樹を密植し、早期多収、均質生産、作業省力化が期待できる栽培方法で、欧米などではスタンダードな栽培方法です。もちろんこれは僕たちが開発した生産手法ではなく、ネットで検索すれば情報がどんどん出てくる、業界の中では知られている生産性の高い手法だったりします。また、「選果」という農作物を大きさや品質別に仕分ける作業も手作業で行われていることが多いのですが、我々は海外製の大型選果機を導入し、圧倒的な高効率性を獲得しました。そして、その莫大な生産量の林檎の多くを海外に輸出することにしました。インドネシアで食べられている日本産林檎のうち10個中9個、タイは10個中5個、フィリピンだと10個中4個が、うちの林檎だったりします(2025年2月現在)。なぜそんなに食べられているかというと、日本の林檎は美味いから。人口3億人、平均年齢30歳のインドネシアの消化力の方が日本よりよっぽど大きく、インドネシアが貧困だとされていた時代は、すでに終わっています。

※株式会社日本農業のWebサイトより転載

守屋:そんな成功実例があってもなお、他社が林檎農家を始めたという話は聞いたことがありません。手の内まで明かしているのに、同じような考え方で、梨屋を始めました葡萄屋を始めましたなんて話は一つも聞いたことがない。結局は圧倒的にやる力がないだけなんです。

日本の大企業の多くは「昭和の奇跡」と言われる時代に、本業だけをやってきた企業ばかりです。そのような企業で育った人がいきなり新規事業をやれるかというと、まずやれません。例えば、日本最大の企業であるトヨタを例に出すと、入社後に「まさか自動車をつくって売る会社だと思わなかった」という従業員は一人もいないはずです。「そもそも顧客や商品を何とするか」について考える機会がないことが前提だったりするわけです。また、工場配属になればそこには120%の精度を誇る完成された業務マニュアルがあって、すでに専用の工具が開発されていて、どのボルトをどの圧力でどう締めたかなども自動で記録されるような完全なるオペレーションが確立されています。そんな状況下で求められることは、業務を正しく理解して誠実に実行するということ。この「本業での当たり前」が、じつは「新規事業の当たり前」とはまったく異質なんですよね。新規事業は、どのインダストリーにするか、顧客を誰にするか、どういう新価値を創り出し、それでどれくらい儲けて、その利益をどこに再投資するのか。それらを実現するために、資金や人財をどこから引っ張ってくるかなどなど、これらを経営者ならば当然、同時に全部考えるのが基本行動なのです。分担された業務を誠実に実行することが求められてきた経験が長すぎると、その思考のジャンプに求められる高さはなかなか超えられないものになっていると思うのです。要は、競技が違いすぎるんです。どちらが良い悪いではなく、まったく違うのだから、まったく違うように扱わなければならないのですが、どうしても思考のクセから抜け出すことができない。昭和の成功が劇的すぎていまだにその後遺症が残っている状態なのです。

大西:売れない!困った!ではなく、売ればいいということですね。

守屋:そういうことです。そもそも「売れない」を前提に考えた方がいいです。簡単に売れないのは、売れないような大変なものしか残ってないので仕方がない。だから売れないのを承知で、どうすれば売れるかに必死で挑まなければいけないんです。打った手の十中八九はどうせ空振りです。でも逆に言えば、十中一二は当たるということ。その打率でスタートアップが挑戦するのは困難ですが、大企業にならできます。例えばラクスルというスタートアップの創業資金は200万円でした。200万円では、十中八九の確率論を飲み込むほどの資金余力が無いのです。でも、大企業は違います。挑戦できる環境が大企業にはあるのです。

中島:やろうと思ったことをやっていい、ということですね、大企業は。

守屋:スタートアップはそういうやり方は真似できないので、大企業は圧倒的に有利です。そういう領域の戦い方だったら100回やって100回大企業が勝ちます。

つづきは後編へ。

後編では、

スタートアップと大企業が共創する上で

陥りがちな

「やるやる詐欺×できるできる詐欺」

についてお話が続きます。

守屋 実氏

新規事業家。ミスミを経てミスミ創業者田口弘氏と新規事業開発の専門会社エムアウトを創業。複数事業の立ち上げと売却を実施、2010年守屋実事務所を設立。新規事業家としてラクスル、ケアプロの創業に副社長として参画。2018年、ブティックス、ラクスル、2か月連続上場。博報堂、JAXAなどのアドバイザー、内閣府有識者委員、山東省人工智能高档顧問を歴任。近著、「新規事業を必ず生み出す経営」(日本経営合理化協会出版局)、「起業は意志が10割」(講談社)、「DXスタートアップ革命」(日本経済新聞出版)。

大西 正修

清水建設 副社長執行役員

NOVARE エグゼクティブコンダクター、イノベーション担当、フロンティア開発室長

中島 由美(ファシリテーター)

NOVARE ベンチャービジネスユニット