2016年11月25日

Vol.52 東京木工場 研鑽の130年(1)東京木工場の始まり

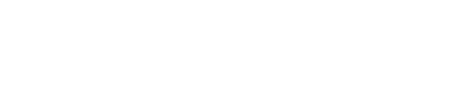

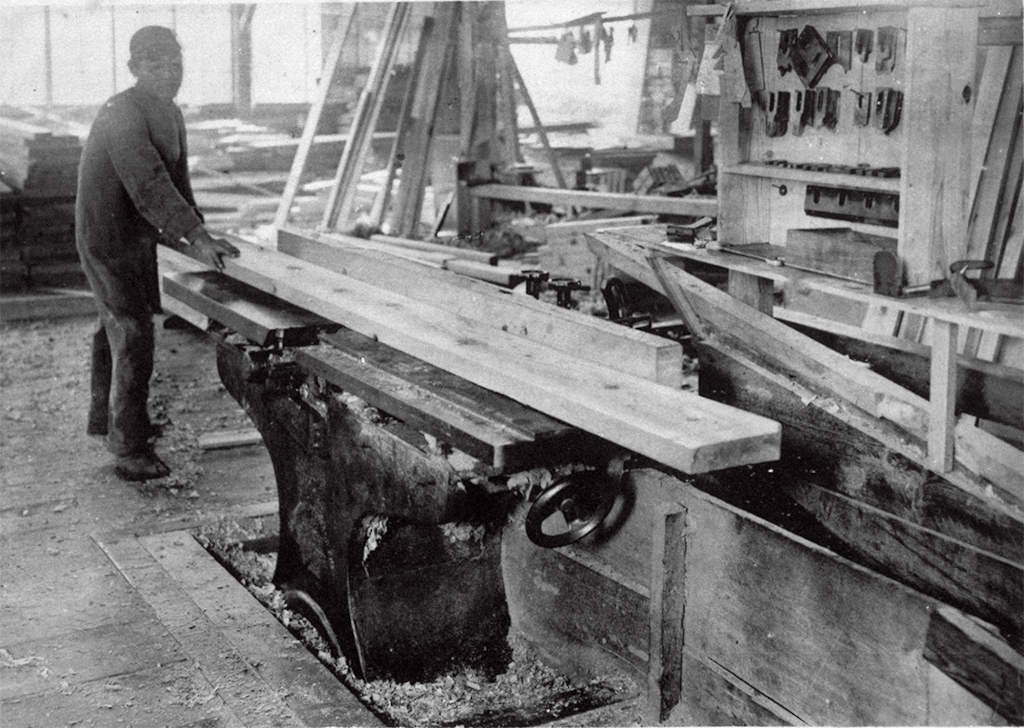

明治17年、幕府御用材木商の敷地跡を取得。貯木場、木材切組場を開設し東京木工場が始動した。

創業者・清水喜助のものづくりのこころを継承する—。東京木工場には、清水建設のこの強い想いが刻まれている。大工道具を担ぎ、国元の越中国(現・富山県)をあとにした初代喜助は、途中、日光東照宮の修理に参加し、その足で江戸に入り、江戸城西の丸の修理にも腕を振るった。そして1804(文化元)年、21歳のとき、神田鍛冶町で大工職の看板を掲げた。清水建設は、この年を創業年と定め、2014年に創業210年を迎えたのである。

喜助が江戸での第一歩を踏み出した年から80年を経た1884(明治17)年。清水満之助店(現在の清水建設)は、深川島田町(現・江東区木場)にあった幕府御用材木商の敷地跡を取得し、貯木場、木材切組場として作業所を開設する。これが現在の東京木工場の始まりとなったのである。

創業者のものづくりのこころを今に

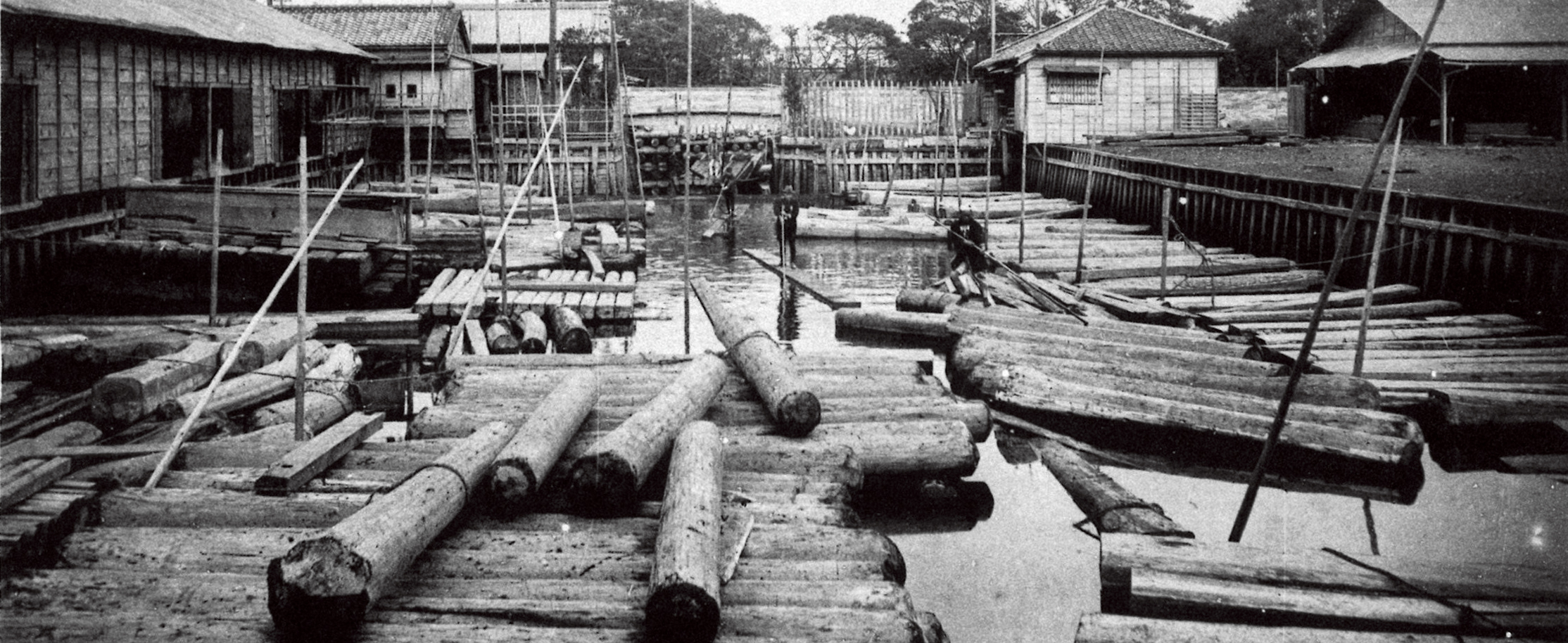

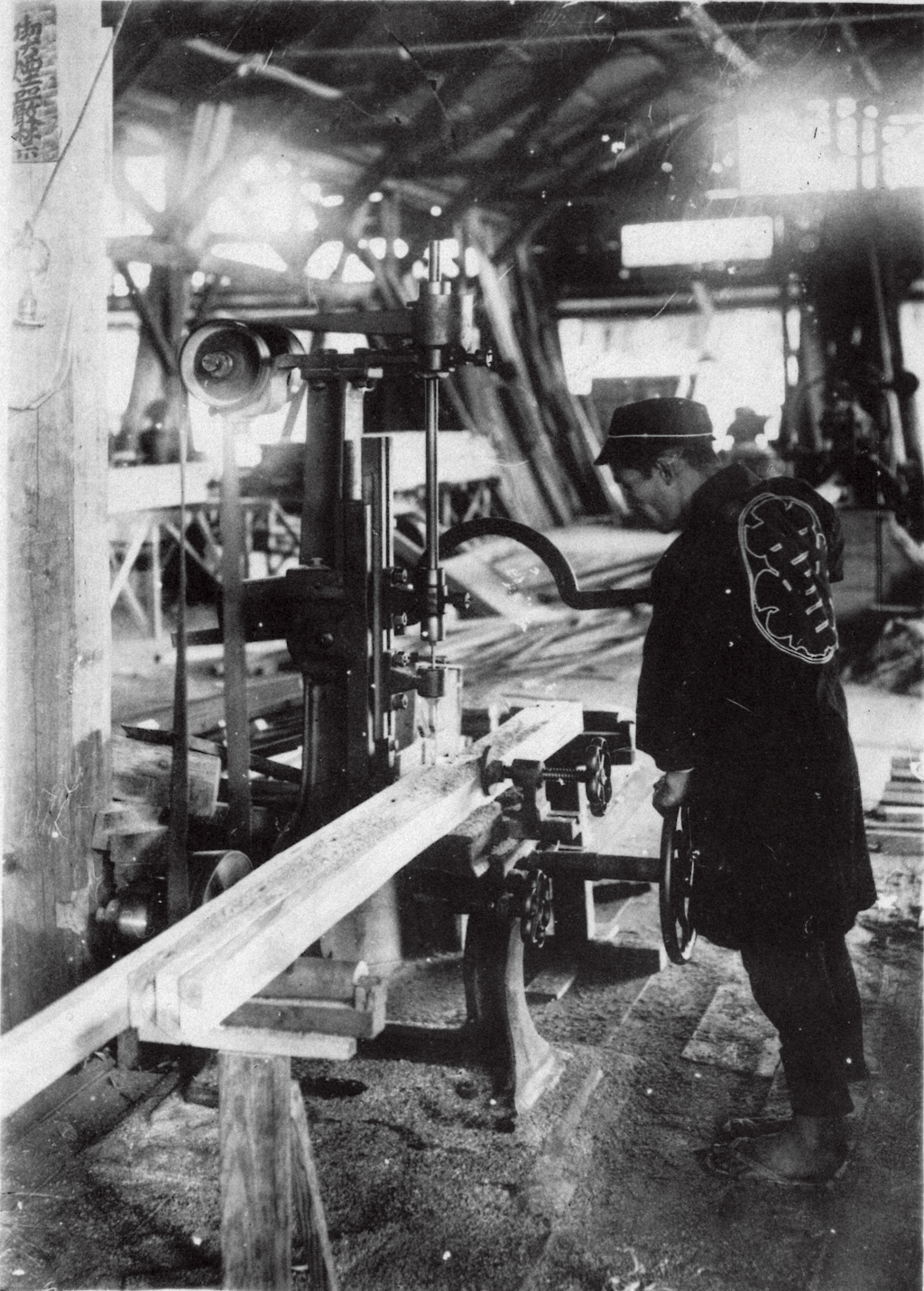

木工製作と木工事を専門に行う東京木工場には、130年の間、人から人へ伝えられてきた木工の伝統技術がある。

そして社員一人ひとりが、持てる技を尽くし、よいものをつくるというものづくりへの真摯な精神を受け継いでいる。それこそが、初代喜助の技とこころが今に伝承され、育まれてきた証である。