2013年1月28日

Vol.21 神奈川県丹沢山中で間伐体験を実施

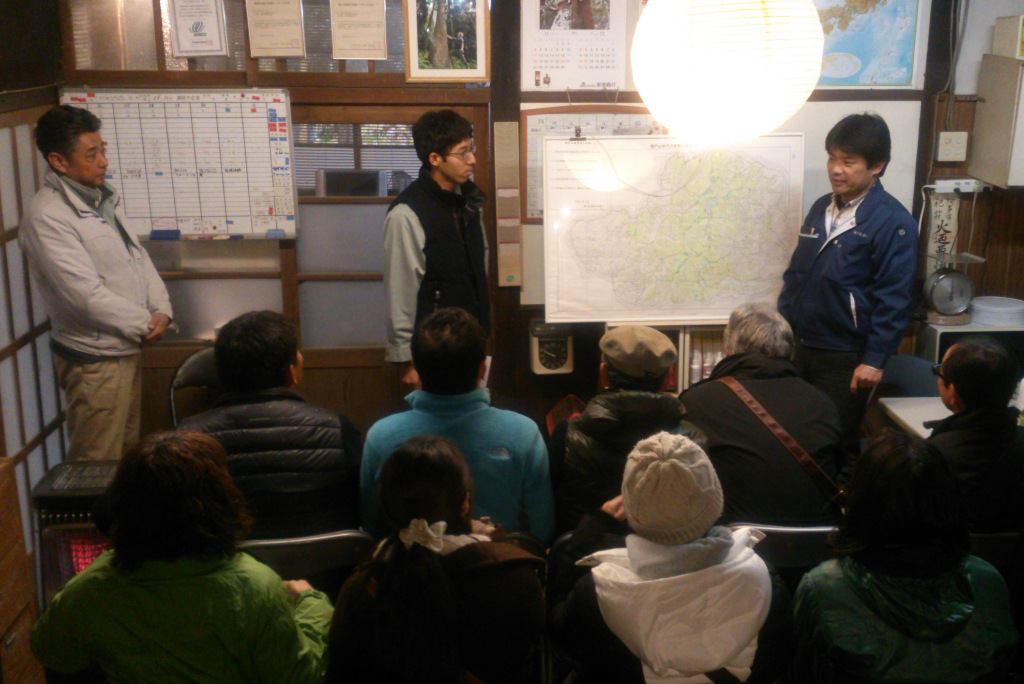

2012年12月、清水建設 東京木工場の間伐材委員会主催で、神奈川県秦野市丹沢にて、間伐体験を実施しました。昨年に引き続き、2回目となる今回は、東京木工場の社員をはじめ当社の関係者計11名が参加しました。

東京木工場では、小集団活動の一つとして、2011年10月に間伐材委員会を立ち上げ、森林の保護と再生、間伐などについて、勉強と実習を行っています。間伐体験もその取り組みの一環で、今回は日本の林業の現状と課題についての勉強会もあわせて行いました。

森林の皆伐(対象区画内の樹木をすべて伐採すること)は、法令で植林が義務付けられており、植林に充てる費用負担が大きいため、国内では間伐が主流となっています。しかし、間伐材の価格と間伐費用の採算が合わず、地域によっては放置されたままの森林もあります。

間伐材をどう活せば、日本の森を守れるのか。これは、建設を生業とする当社も一緒になって考えるべき課題。委員会では今後も、木材の多様な活用方法を見出すべく、社内の関係部署と連携を図りながら取り組みを続けていきます。

間伐とは?

木々が成長してくると、林中が混み合い、隣どうしで枝葉が重なるようになってしまうため、お互いに成長を阻害してしまいます。そこで、混み合ってきた木々の一部を間引く作業を『間伐』と言います。

間伐を行う事により、残った木は幹が太く枝葉がしっかりとした健全な木に育ち、二酸化酸素をたっぷり吸収して、温室効果ガスの削減機能を発揮します。また、下層がしっかりすると天災等に強い土壌の森林となります。

間伐前

太陽光が差し込まず、下草が生えない為に、表面の土が流出して根が剥き出しになっています。土壌が脆く、根から腐朽菌が入り、木は朽ちてしまいます。

間伐後

太陽光が十分届き、下草(ミツマタ)が生え、土の流出が抑えられて、健全な土壌となります。木は朽ちることなく健全に育ちます。