再エネ拡大の鍵は“水素で蓄電”

Hydro Q-BiC

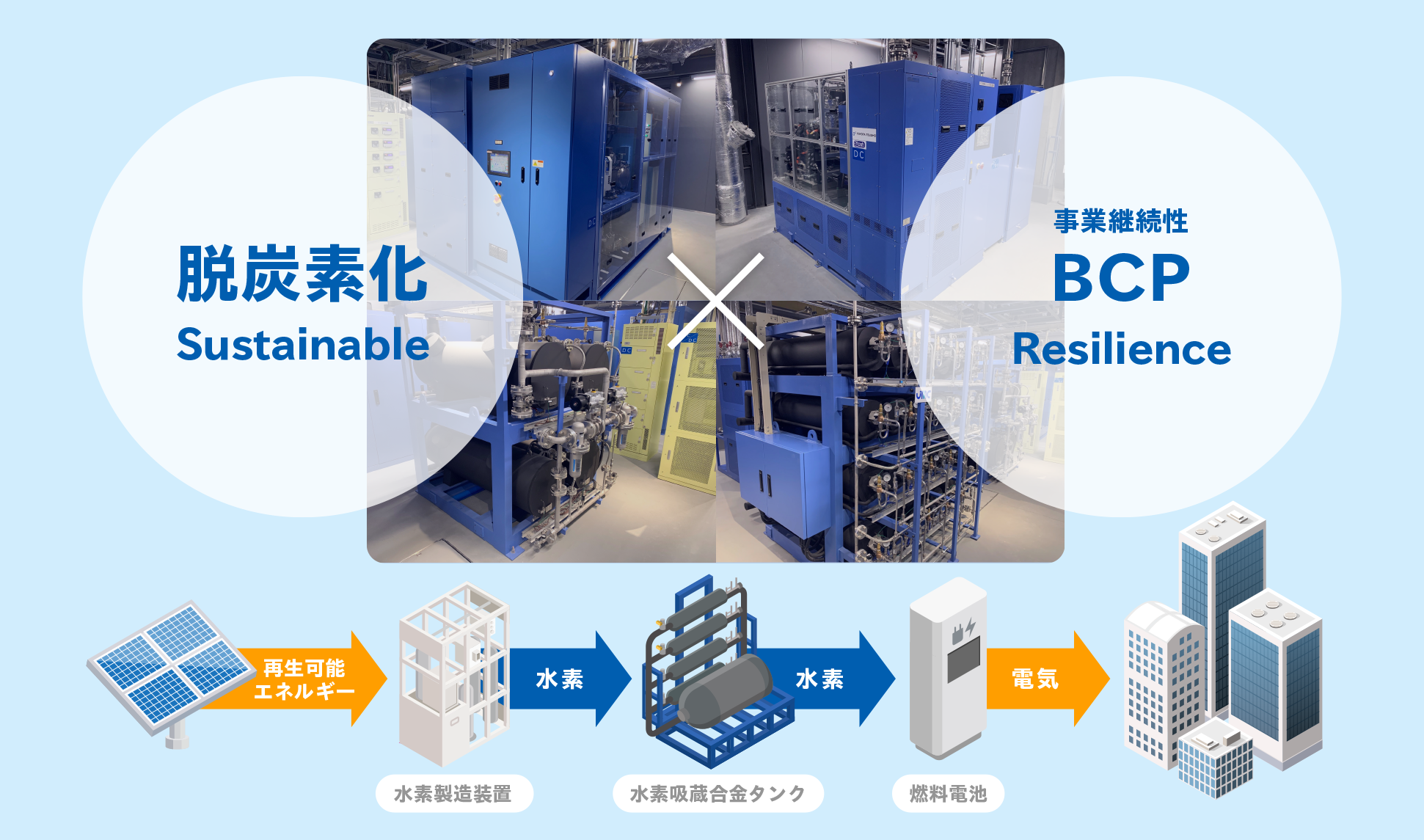

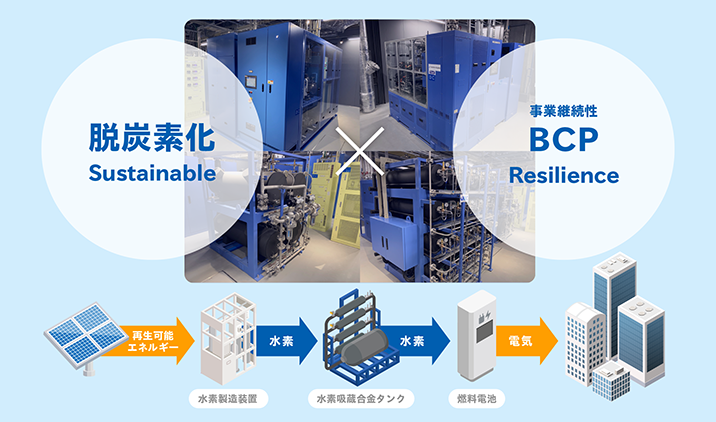

事業全体のカーボンニュートラル化が求められている昨今、発電時にCO2を排出しない「水素」の利活用は、この課題の一つのソリューションとなり得ます。 さまざまな技術課題をクリアした安全で環境に優しい水素利用システム「Hydro Q-BiC」(ハイドロキュービック)は、お客様の事業活動の脱炭素化・BCP機能の向上に寄与します。

水素で蓄電ってどういうこと?

-

- 水素がなぜ再エネの拡大の

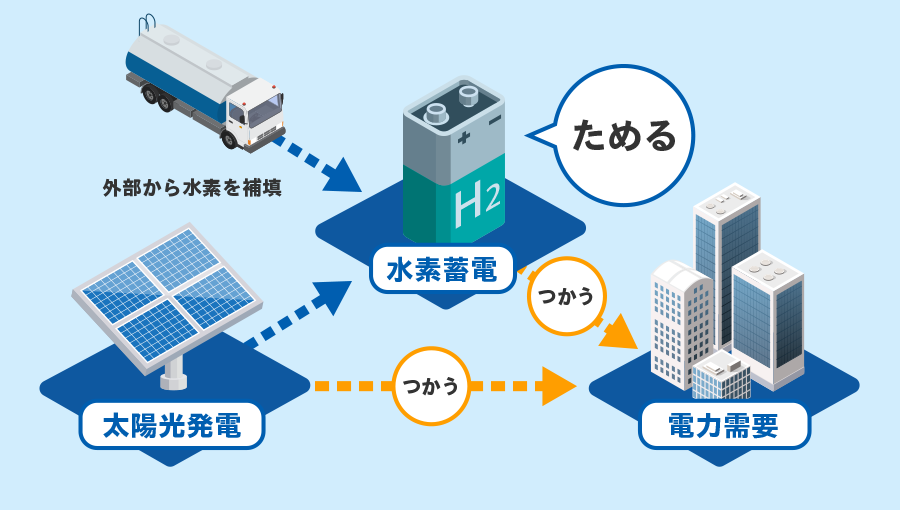

鍵になるのですか? - 太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは電力需要が少ない時間帯にも発電するため、電力が余る時間帯が生じます。この余剰電力を余すところなく蓄電し、可搬性に優れるため有効利用できます。

- 水素がなぜ再エネの拡大の

-

- 蓄電した後に放電しませんか?

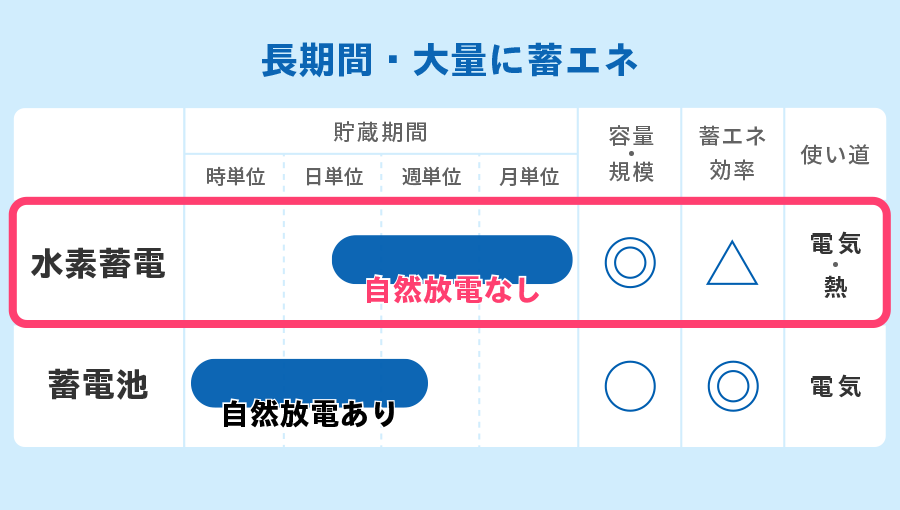

安定的な電源確保ができますか? - 蓄電池や蓄熱槽と異なり放電ロスがないので、災害時などの長期バックアップ電源に最適です。

- 蓄電した後に放電しませんか?

-

- 水素設備には大きな設置スペースが

必要ですか? - コンパクトにパッケージしたラインナップをご用意しています。お客様が必要とされる蓄電能力や出力に合わせてご提案します。

- 水素設備には大きな設置スペースが

-

1 再エネ発電の余剰電力を、余すところなく

有効活用

事業全体の脱炭素化を進める上で、建物へ再生可能エネルギー電源を導入した場合、需要以上の発電による余った電力は有効活用する必要があります。

清水建設は国立研究開発法人 産業技術総合研究所と共同で、余った電力を用いて、水素を作り・貯めて・賢く利用できるシステム「Hydro Q-BiC」を開発しました。

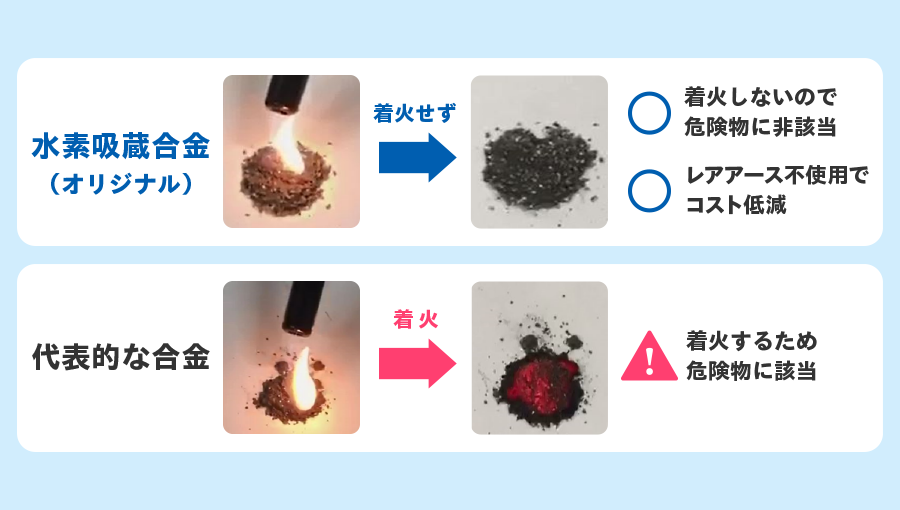

水素は可燃性があり危険なイメージがある気体ですが、水素吸蔵合金という特殊な合金に水素を貯蔵することで各種法規をクリアしており、安全に水素を運用することができるため、事業の脱炭素化が可能です。 また、水素タンクや再生可能エネルギーを用いて作った水素を建物外から運んできて、建物の水素貯蔵装置へ充填・活用することも可能です。 -

2 自然放電がないので、災害時のバックアップ電源に最適

地震や風水害などの災害が発生し、建物への電力供給が途絶えた場合、事業を継続することが困難となります。

「Hydro Q-BiC」は非常時に備えて大量の水素貯蔵ができるため、建物に電力供給し続けることが可能です。

水素吸蔵合金に水素を貯蔵することで、蓄電池で生じるような自然放電を気にすることなく、半永久的に水素の貯蔵ができます。また、水素の貯蔵規模によっては蓄電池よりコンパクトなスペースで、大量のエネルギーを貯蔵することができるため、設備の設置面積が限定される建物にとって最適なシステムです。 -

3 危険物とならない特殊な貯蔵方法により、

水素を安全に導入

国立研究開発法人 産業技術総合研究所と共同で開発した水素吸蔵合金は、微粉化が抑制され着火しないことに特長があり、吸蔵・放出に必要とされる動作温度が20〜50℃と扱いやすい温度域であること、貯蔵・運用に関する有資格者も不要であること、レアアースが含まれていないことなど、安全性が高く運用の容易なシステムを支えるコア材料です。

この合金による水素貯蔵は、高圧ガス保安法や消防法等の法規制を受けず、体積やエネルギー損失の面においても大きなメリットがあります。 -

4 パッケージングされた設備で

スモールスタートが可能(Hydro Q-BiC Lite)

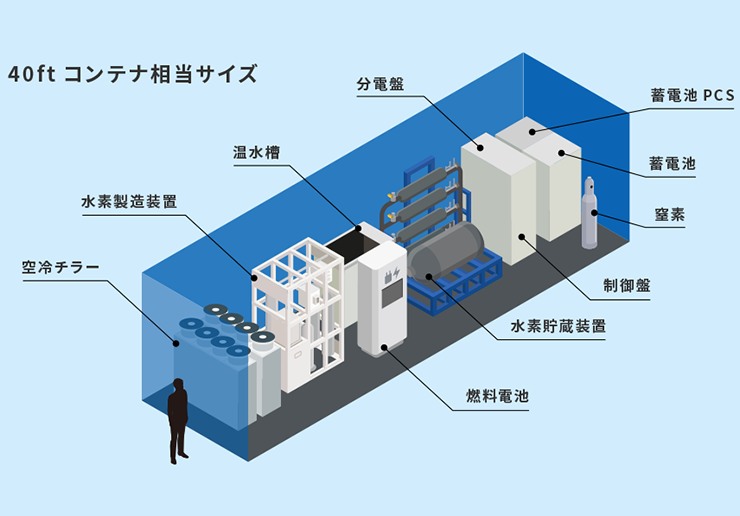

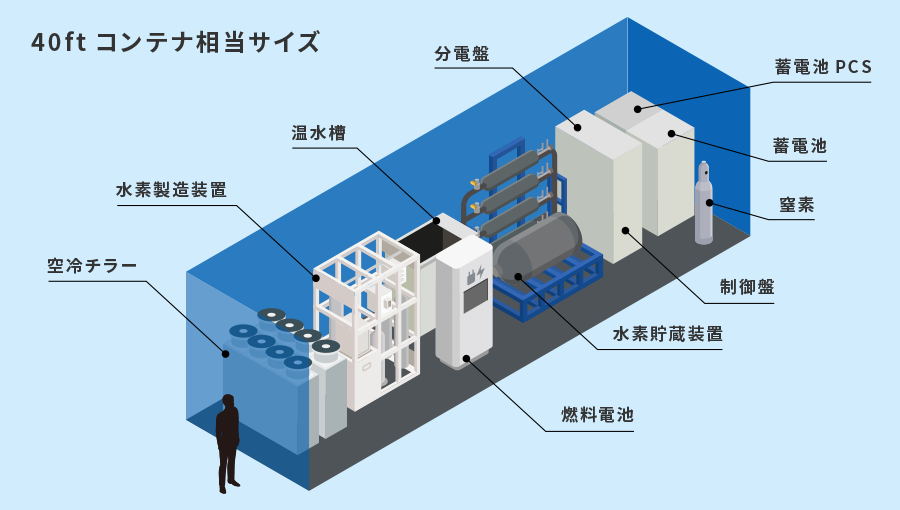

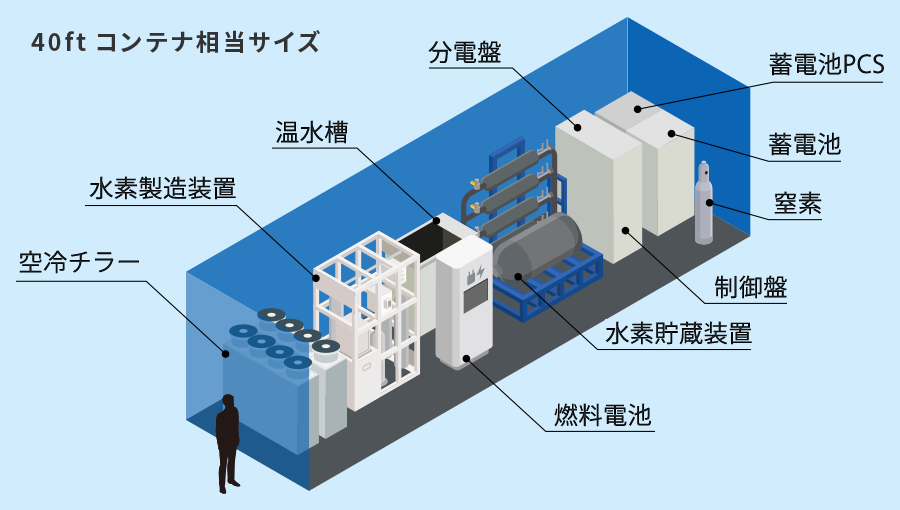

Hydro Q-BiCの水素を“つくる→ためる→つかう”までの構成要素を標準化・プレファブ化した「Hydro Q-BiC Lite」もご用意いたしました。

40ft相当のコンテナサイズの設備で導入しやすく、Hydro Q-BiCに比べて工期も短くなります。

Hydro Q-BiCのコア技術を活用し、小規模でも水素を安全かつ、日常や災害時といった場面に応じて効果的に利用可能です。

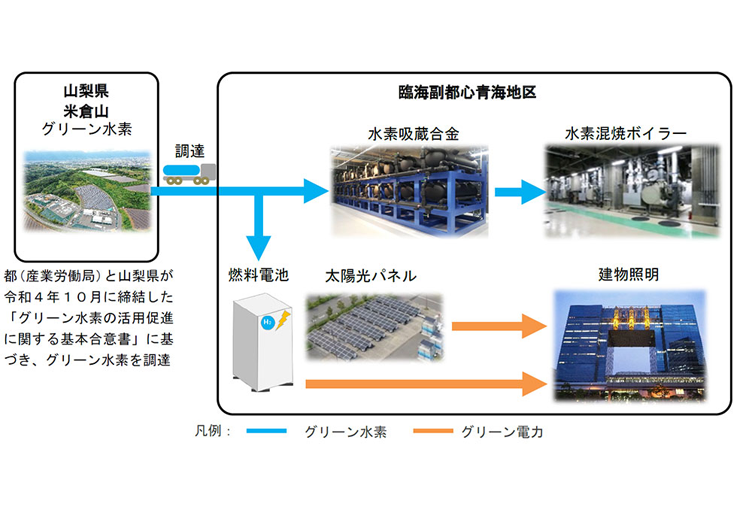

その他に、Hydro Q-BiCのラインナップとして、水素貯蔵部分のみの吸蔵合金タンクと吸蔵放出制御に特化した「HQ-Storage」(東京都実証に導入予定)も展開しています。