2025/07/15

6 min read

ABOUT STORY

WHY(なぜ、私たちは水素社会を目指すのか)

未来の世代に、美しく、持続可能な地球環境を残すため

今、私たちは気候変動の危機に直面しています。二酸化炭素排出に依存する現状を放置すれば、未来に大きな負荷を課すことは明らかです。未来の世代に、美しく、持続可能な地球環境を残すため、私たちは温室効果ガスの排出量と吸収量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指します。

HOW(どのように水素社会を実現するのか)

再生可能エネルギーと水素を組み合わせ、

安定的かつ持続可能なエネルギー供給網を構築する

再生可能エネルギーは天候に左右されますが、水素がその変動を補い安定化させます。水素は再生可能エネルギーから生成でき、電力、移動手段、産業など多様な分野で活用可能で、貯蔵・運搬もできます。清水建設は水素を通じて、再生可能エネルギーを安定的に活用できる社会基盤を築きます。

WHAT(何をするのか)

水素サプライチェーンの社会実装

清水建設は2016年、産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)との共同で、再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変え、貯蔵・発電するシステム「Hydro Q-BiC ハイドロ―キュービック」(以下Hydro Q-BiC)の開発を開始しました。2019年に実証実験を終え、2021年には清水建設北陸支店の社屋に実装。NOVAREも2023年竣工時から実装しています。

水素エネルギー利用システム

「Hydro Q-BiC」紹介MOVIE (4分47秒)

今回は、このHydro Q-BiCを用いた水素サプライチェーンの社会実装に挑戦している、清水建設NOVAREの北川と佐久間に加え、大阪・関西万博のパビリオン実装へ導いたNTTアノードエナジー友納氏をお迎えし、水素エネルギーの普及に向けた挑戦ストーリーに迫ります。

1.

水素社会に向けた小型化、

量産へのイノベーションに挑戦

清水建設が水素技術開発に挑戦したきっかけは?

北川:清水建設は、グループ環境ビジョン「SHIMZ Beyond Zero 2050 」の中で脱炭素社会の実現を掲げ、全社を挙げて取り組んでいます。私たちは建設事業の枠にとらわれない新たな価値を創造するという視点から、水素の可能性に早くから着目し、その挑戦は2016年から始まりました。

佐久間:清水建設は新しい技術開発に積極的で、比較的早期から着手する企業文化があります。しかし、真に大切なのは、その開発を継続し、さらに発展させ、社会へと実装していくことです。水素の利用には、高圧ガス保安法をはじめとする国内の厳格な規制をクリアする必要があり、乗り越えるべき障壁は多いのですが、その堅牢性と信頼性を兼ね備えたシステムこそが、水素エネルギー利用システムHydro Q-BiCであると確信しています。

Hydro Q-BiCのさらなる課題は?

北川:水素社会を実現するためには、水素を「つくる」「ためる」「はこぶ」「つかう」といった一連のサプライチェーンやインフラが不可欠です。しかし、現状ではまだ整備中のため、Hydro Q-BiCの中でこれらを完結させる必要があります。ただ、これまでは一つ一つがオーダーメイドであったため、工程がパッケージ化されておらず、導入までの時間と費用が大きな課題でした。

佐久間:水素エネルギーを社会全体に浸透させるため、次なるイノベーションの鍵は、システムの「小型化」と「量産化」にあります。この実現のために始動したのが、水素の生成から利用までをコンテナに集約した、省スペース型の水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC Lite ハイドロ―キュービックライト」(以下、Hydro Q-BiC Lite)です。社会実装に向けた明確な道筋を示すため、この開発こそが清水建設の果たすべき重要な役割だと考えました。

2.

自ら進んで新しいことに挑戦する

積極的な姿勢や心構えに「共感」

NTTアノードエナジーが水素エネルギーに取り組む理由、その背景と意義についてお聞かせください。

友納:NTTアノードエナジー は、NTTグループのエネルギー分野を担う事業会社として2019年にNTTの100%子会社として設立されました。エネルギー流通におけるトータルプロデュースの強みを生かした事業を展開する一方で、次世代エネルギー技術の導入による脱炭素社会の実現に向けた取り組みも進めています。またNTTグループは、国内電力需要の1~2%を消費する大口需要家です。その責任を自覚し、自らグリーン電力への転換を進めることが、社会から課せられた重要な役割であると考えています。

こうした背景から、私たちは次なる挑戦として、全国に広がる共同溝やとう道、通信用管路といった既存の地下空間インフラの活用に着目しました。通信インフラ事業で培った「物・ノウハウ・人」といったアセットを活かして社会に貢献できないかと考えたとき、既存の地下空間インフラの一部を水素パイプラインとして活用する構想が生まれたのです。

NTTアノードエナジーは、なぜ共創パートナーに清水建設を選ばれたのでしょうか?

友納:足元の大阪・関西万博でのパビリオン実装に向け、水素の「つくる」から「つかう」までを一貫して構築できる企業を探していました。数ある選択肢の中、Hydro Q-BiCの「水素吸蔵合金」を用いた独自技術には、自社開発に裏付けられた確固たる自信と魅力を感じました。また、それ以上に共感を覚えたのは、北川さんや佐久間さんをはじめとするみなさんの「新たな挑戦に立ち向かう姿勢」です。共に未来社会を創造していくパートナーとして、強く心惹かれました。

3.

大阪・関西万博で「未来の水素サプライチェーン」を共創

「省スペース型の水素エネルギー利用システム(=Hydro Q-BiC Lite)」が初めてその姿を現したのは、大阪・関西万博のNTTパビリオンとパナソニックグループパビリオンでした。この国際的な舞台でのシステム運用を目指し、NTTアノードエナジ―と清水建設の共創プロジェクトは2022年に始動しました。

大阪・関西万博での実装に向けて、どのような準備が進められてきたのでしょうか?

北川:お話をいただいた当初から、国際的な注目を集める万博での実装が、水素吸蔵合金技術の優位性が広く知られる機会となり、社会実装への確かな足がかりとなることを確信していました。

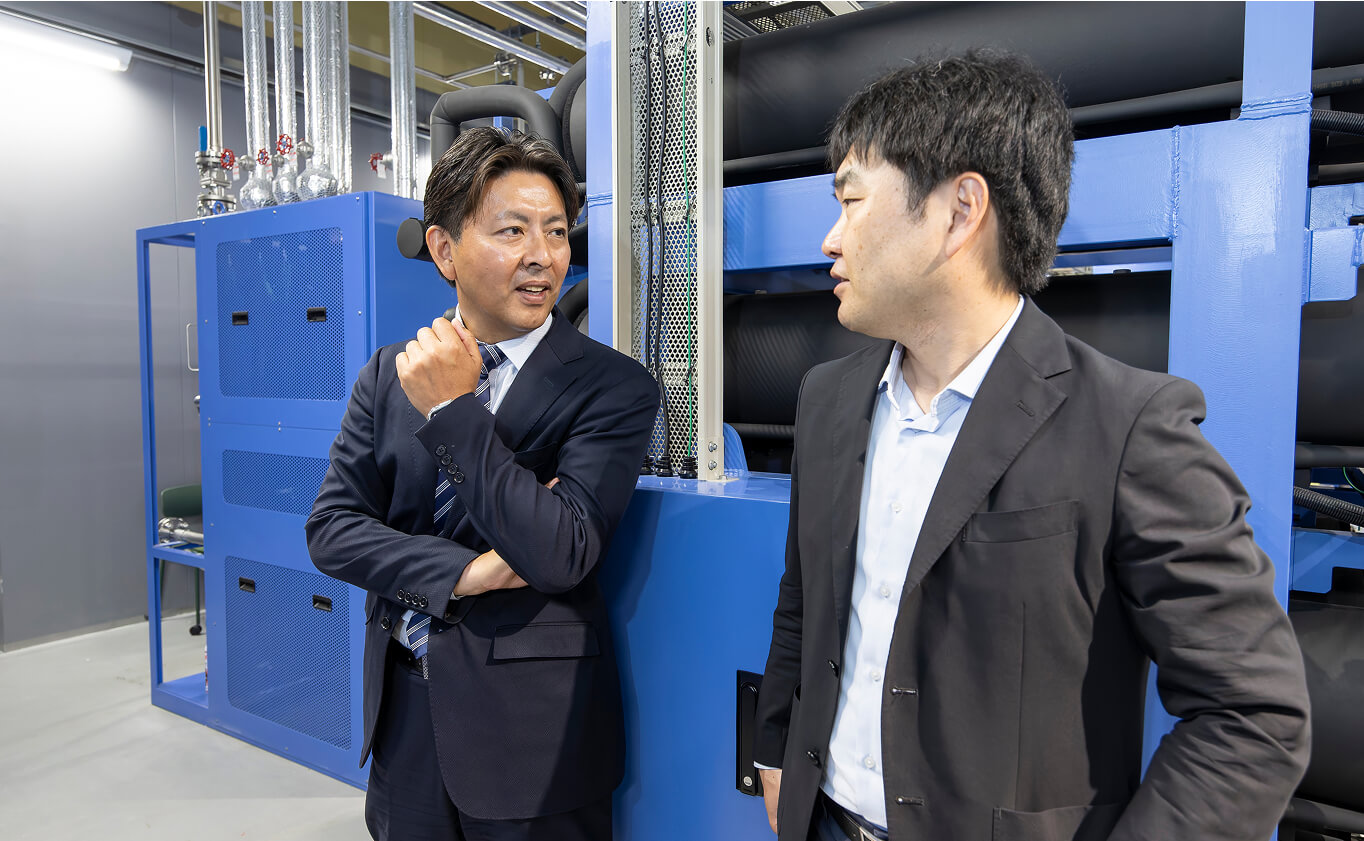

佐久間:私も同じ思いを胸に抱いていましたが、パビリオンの限られた空間にシステムを収めるための技術的な壁は、想像以上に高く立ちはだかりました。ご存知の通り、清水建設のイノベーション拠点「温故創新の森NOVARE(以下、NOVARE)」に導入しているHydro Q-BiCは、元来、比較的大きな容量でスタートしたシステムです。その全てをコンパクトにコンテナ化するためには、機器メーカーの選定から行う必要があり、まさに白紙の状態から見直し、一つ一つの技術や工程を積み上げていく、という気の遠くなるような道のりでした。

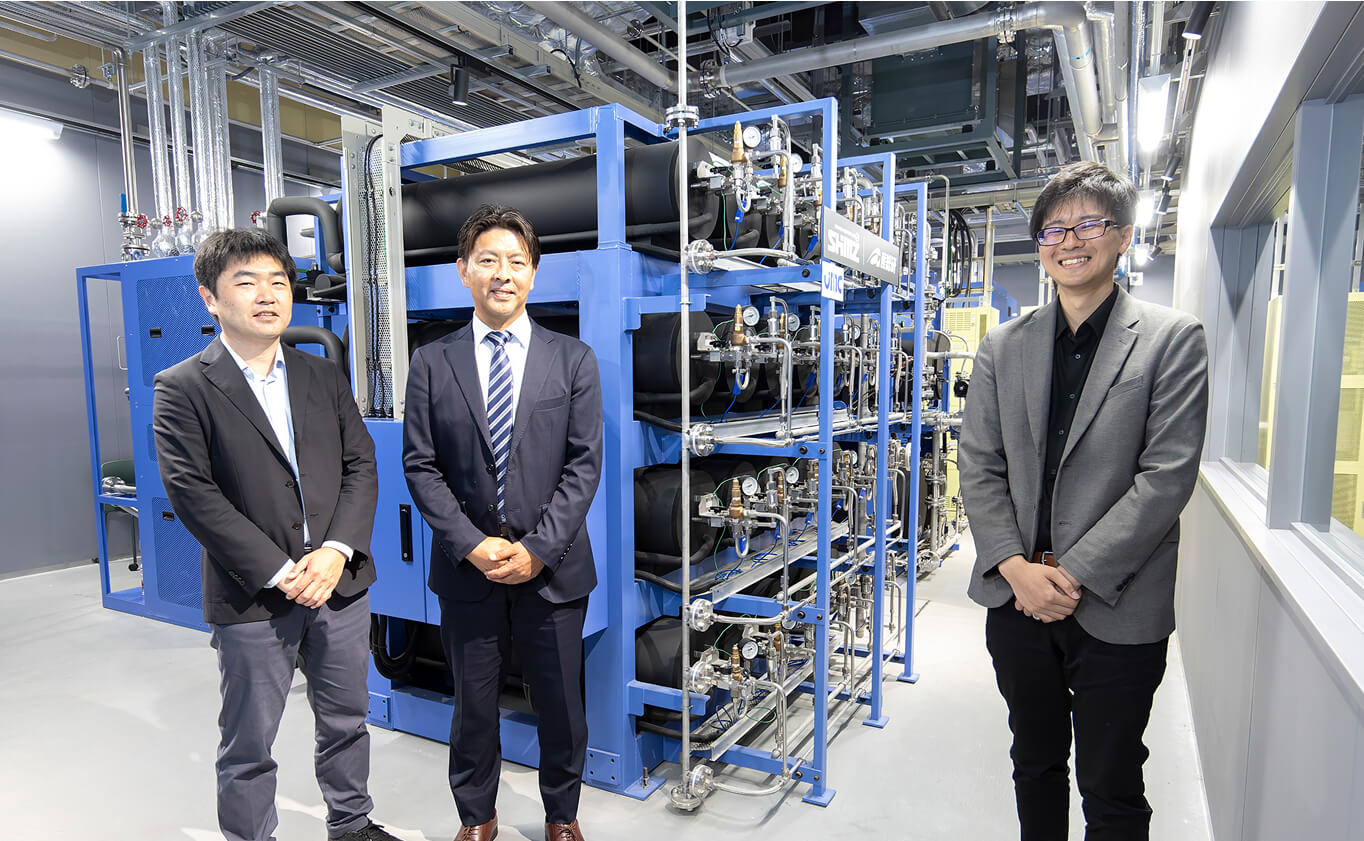

NOVAREに実装されているHydro Q-BiCの前にて

友納:実はプロジェクトが始まった2022年当初はコンテナ化の構想はなく、システムは建築物で覆う案が検討されていました。しかし、用地面積の削減や現地工事の短縮という私たちの希望もあり、最終的にコンテナ化を推進し、現在のHydro Q-BiC Liteが誕生しました。

4.

イノベーションが紡ぐ、「まだ見ぬ喜び」と「胸打つ感動」

コンテナ化への挑戦において、実際にシステムが稼働したときの想いはいかがでしたか?

佐久間:システムが息吹を上げた瞬間、困難なコンテナ化を乗り越え「まだ見ぬ喜びをつくる」ことができた喜びはひとしおでした。しかし、私たちには稼働状況がわかるものの、無色無臭の水素エネルギーが生まれていく様子は、明らかに目に見えるものではありません。画期的な技術であるからこそ、その真価が伝わりにくいのは惜しいと感じており、現在は稼働を視覚的に、魅力的に伝える方法を模索しています。

大阪・関西万博に実装されたHydro Q-BiC Lite

NTTパビリオン

地中パイプライン

友納:それでも、現地での稼働に立ち会った私の目には、配管から流れ出る、まさに輝くように純粋な水素の姿が見えました。Hydro Q-BiC Liteが生み出す、純度の高いきれいな水素が、水素濃度を示す計測器によってはっきりと見て取れた時の手応えは忘れられません。そしてその一連が繋がり、電力が生み出された瞬間は、まさに「胸を打つ感動」を覚えました。

5.

見えない地下から、未来を運ぶ水素グリッド

大阪・関西万博の来場者の反応はどうですか?

友納:既存の地下空間を活用した水素供給グリッドの構築には、非常に高い期待が寄せられていると実感しています。水素サプライチェーンにおける「はこぶ」工程には輸送手段やコスト面で大きな課題があり、今回のパビリオンではその課題を解決できる可能性を示せたのではないかと思います。これは、NTTグループのアセットを活用して水素ビジネスへ挑戦する契機となるだけでなく、水素に取り組む多くの企業にとっても、非常に大きなインパクトになると認識しています。

6.

大阪万博、その先の未来へ。

水素社会の到来が、私たちの生活やビジネスに与える影響は計り知れません。省スペース型の水素エネルギー利用システムが普及することで、私たちの社会はどのように変わっていくのでしょうか?

佐久間:昨今注目されるマイクログリッドは、地域内での電力自給自足を実現します。Hydro Q-BiC Liteの多拠点展開は、このマイクログリッド構築を加速させるでしょう。さらに大規模なニーズとしては、Hydro Q-BiCが広範囲を網羅し、発電所規模へと発展する未来も視野に入ります。その可能性は、まさに無限に広がっています。

友納:同感ですね。Hydro Q-BiC Liteは、エネルギーの地産地消を叶えるシステムです。系統電力が届かない山間部や離島などでもクリーンなエネルギーを生み出すことができ、災害時には非常電源として地域の生活を支えます。

北川:インフラの成熟には大規模展開が不可欠ですが、Hydro Q-BiC Liteは、そこに至るまでの新たな活用法を切り拓く役割を担います。未来の水素社会実現を支える、重要な一翼を担っていくはずです。

友納:水素は今、世界的な潮流となっています。この渦中において「日本の技術力」を持って実装を牽引していく姿勢が、企業に求められているのではないでしょうか。収益化には当面課題が残るものの、コスト面の克服や、各企業が担う役割の明確化が進んでいけば、社会実装は遠い未来の話ではありません。清水建設の「水素吸蔵合金」、そして私たちが持つ地下空間インフラを利用した「はこぶ」技術のように、それぞれの強みを明確に持つことが未来を拓くのだと信じています。企業単独での取り組みには限界があり、企業間の共創こそがサプライチェーン構築の鍵となります。

7.

地球規模のゲームチェンジに挑む

NTTアノードエナジーと清水建設の共創で生まれたHydro Q-BiC Lite。しかし、水素サプライチェーンの構築とビジネス化には課題が山積しています。水素エネルギーの社会実装に向け、それぞれの覚悟をお聞かせください。

友納:水素エネルギーの社会実装は、未来の世代につなぐ強い熱意を持つ企業に課せられた大きな挑戦です。かつて天然ガス導入がエネルギー市場を変えたように、カーボンニュートラルに向けた「地球規模のゲームチェンジ」が巻き起こる中、確かな熱意と壮大なビジョンを持って、この使命に取り組んでいきます。

北川:Hydro Q-BiCの根底には、清水建設の技術研究所が⾧年培ってきたエネルギーマネジメント、特にマイクログリッドやスマートBEMSによる「エネルギー最適化」の知見があります。この蓄積が、Hydro Q-BiCへの応用を可能にしました。

清水建設の新たな挑戦を応援する企業風土は、若手社員として大変ありがたく、今後もイノベーションに真摯に向き合い、新たなアクションを起こし続けたいと思っています。

TO THE FUTURE

水素エネルギーを広くあまねく社会へ

水素社会への歩みは始まったばかり。Hydro Q-BiC Liteはそのスタートを切る大きな一歩です。そして水素エネルギーを広くあまねく社会へ届けるには、組織の枠を超えた共創とイノベーションが不可欠です。技術、そして社会を進化させたその先に、持続可能な未来が待っています。

友納 佐智雄氏(NTTアノードエナジー インキュベーション推進室 担当課長)

NTTアノードエナジーのインキュベーション推進室にて、水素エネルギーの事業開発を担当。特に、大阪・関西万博でのNTTパビリオンにおける水素エネルギーシステム実装を監督。水素社会の構築に向けたサプライチェーン構築を推進し、エネルギーの効率的な利用を実現するために取り組んでいる。

北川 遼(NOVARE イノベーションセンター)

清水建設技術研究所に所属、NOVAREイノベーションセンターを兼務。水素エネルギーの技術開発を担当し、Hydro Q-BiCの基盤を築くことに貢献した。研究開発においては水素吸蔵合金技術を中心に、次世代のエネルギー供給システムを進化させている。

佐久間 亮平(NOVARE イノベーションセンター コンダクター)

エンジニアリング事業本部 プラント事業部 設計・技術部を兼務している。Hydro Q-BiC Liteの実装を担当し、プロジェクトの現場設置から運用までを監督した。水素エネルギーの導入を加速させるため、システム設計や現場作業をリードしている。